L’expression « grands travaux » qui a très tôt servi à désigner l’ensemble des projets décidés ou relancés sous les deux présidences de François Mitterrand recouvre en fait des réalités très diverses. Ainsi, à Paris, elle s’applique tout à la fois à une architecture dont la fonction est évidente (musée du Grand Louvre, Opéra Bastille, Grande Bibliothèque, par exemple) mais aussi à des réalisations qui répondent principalement à des préoccupations d’urbanisme (la Grande Arche en est le meilleur type). Ces réalisations peuvent également être divisées en deux catégories : d’une part celles qui étaient en gestation autant qu’en débat depuis le début des années soixante-dix, d’autre part celles qui ont été directement initiées par François Mitterrand.

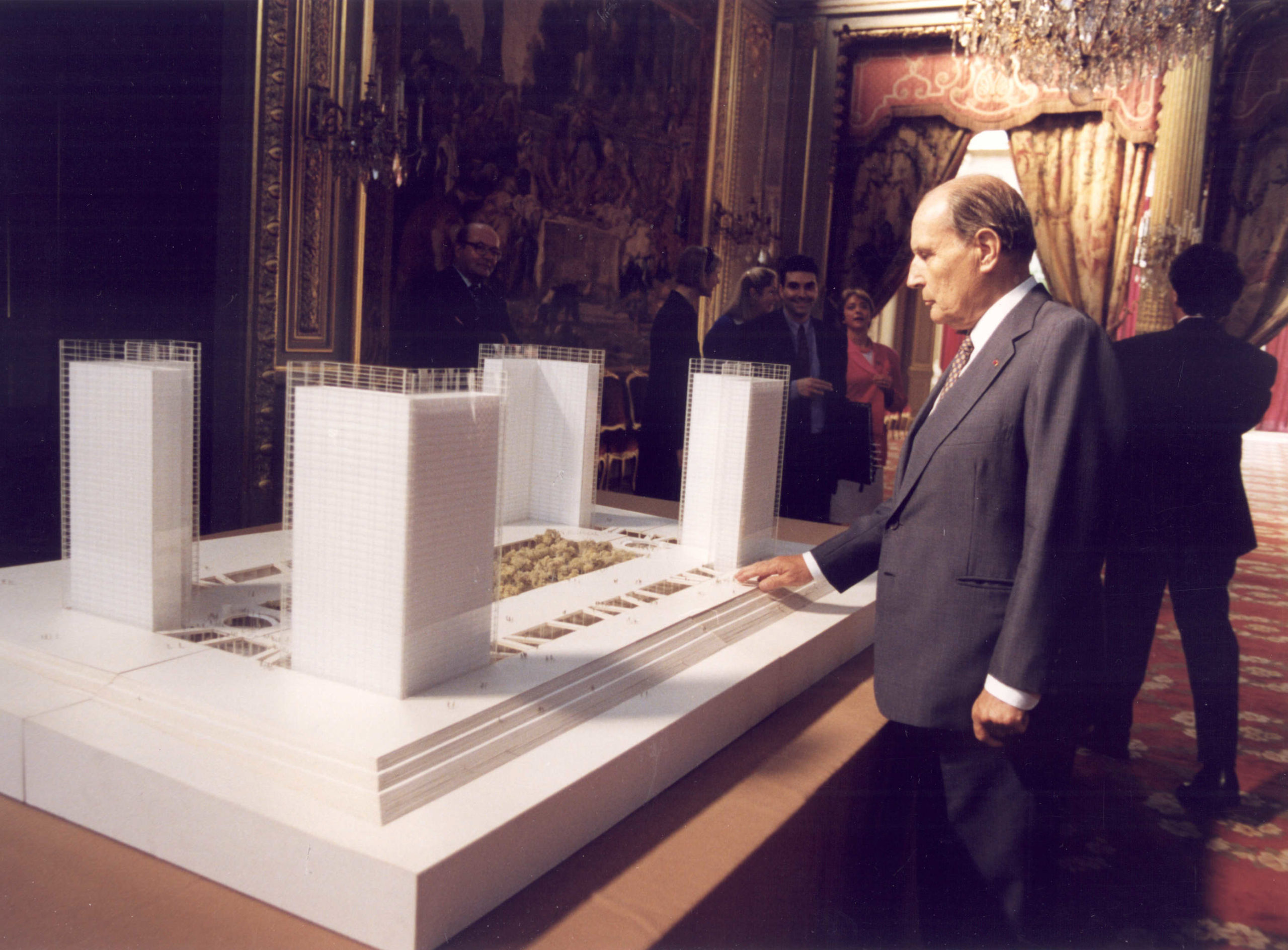

Lors de sa conférence de presse du 24 septembre 1981, François Mitterrand annonce qu’il a « pris en compte le développement du musée d’Orsay, celui de la Villette et le projet de la Défense, œuvres qui, [il] l’espère, marqueront l’esthétique moderne en même temps que l’urbanisme ». Voilà pour l’héritage. Et il ajoute : « J’ai pris la décision, sans vouloir désobliger personne, de rendre le Louvre à sa destination. » Il annonce le même jour la création d’une Cité internationale de la musique et de ce qu’il nomme « une maison pour l’Islam ».

Dès le début de l’année 1982, cette première liste est complétée ou précisée avec l’annonce d’un musée des Sciences, des Techniques et des Industries, dans le parc de la Villette, et d’un Opéra « moderne et populaire » à la Bastille. Par ailleurs, le projet si longtemps débattu sous ses prédécesseurs, sans cesse reporté, de l’aménagement de ce qu’on appelle alors la « Tête-Défense » trouve sa conclusion : on y édifiera un Centre international de la communication. Une formulation demeurée vague finit de trouver son chemin : la « maison pour l’Islam » sera l’Institut du monde arabe. Enfin, renouant avec une vue d’ensemble de l’action culturelle qui avait été celle qui inspirait la période d’André Malraux, la province n’est pas oubliée : une École nationale supérieure de la danse, à Marseille, un Conservatoire national supérieur de la musique, à Lyon, un Musée national de la bande dessinée, à Angoulême, une École nationale de la photographie, à Arles, un musée de la Sculpture en plein air, à Montpellier, un Centre national d’art contemporain, à Grenoble, sont annoncés.

Depuis presque quinze années, on ne s’était plus donné un tel programme. Les quelques projets évoqués au cours de cette période, Centre Pompidou mis à part, avaient fini par s’échouer sur les vasières de la chicane administrative ou politique.

Un acte politique de première importance

Citons, pour l’illustration, le quartier de la Défense. Aussitôt mises en chantier, les premières tours, dans la perspective de l’Arc de triomphe, provoquent un scandale. La presse y reviendra souvent. Quand certains des détracteurs se montrent, somme toute, accommodants en réclamant seulement que la hauteur de ces constructions soit revue à la baisse, Georges Pompidou tranche : elles ne seront pas abaissées. En dépit d’une lettre ouverte – très critique – au Premier ministre de Valéry Giscard d’Estaing, ministre de l’Économie et des Finances, le quartier d’affaires continue donc à monter et à se densifier. Conscients du caractère anarchique de ce projet, certains de ses promoteurs commencent à envisager un aménagement dit « Tête-Défense » destiné à stabiliser l’ensemble. Il s’agit, à peine en filigrane, d’une opération de « marketing », d’une sorte de cache-misère destiné à vendre mieux les milliers de mètres carrés de bureau qui s’installent. Une consultation est alors organisée, en 1973, qui désigne l’architecte Émile Aillaud. Décision sans suite. Une nouvelle consultation est organisée en 1979, puis en 1980. Au final, en janvier 1981, un projet présenté par Émile Aillaud et Jean Willerval est retenu. Mais la campagne pour l’élection présidentielle bat déjà son plein, ce qui fait qu’au total, à la fin de son septennat, Valéry Giscard d’Estaing – qui se trouvait en charge de quatre grands projets : Orsay, la Villette, la Défense, dont il avait hérité, l’Institut du monde arabe, dont il avait eu l’initiative – ne pouvait arguer du moindre début de réalisation. Et le quotidien Le Monde, dans un bilan de son septennat publié en mai 1981, notait de façon lapidaire : « Beaucoup d’objectifs, mais une volonté intermittente. »

François Mitterrand se trouve donc, dès son arrivée à la tête de l’État, dans l’obligation de reprendre ces quatre projets à son compte. Pourquoi, alors qu’il était instruit des difficultés rencontrées par ses prédécesseurs, en allonge-t-il immédiatement la liste à ce point ?

C’est d’abord parce qu’il conçoit d’emblée qu’il s’agit là d’un acte politique de première importance. « Nous n’aurons rien fait, expliquera-t-il en mars 1986, si nous n’avons pas créé dans les dix années à venir les bases de la civilisation urbaine. Si nous n’avons pas l’ensemble des infrastructures et, finalement, l’organisation de la ville faits de telle sorte que celui qui doit y vivre trouve un peu plus de chance, d’équilibre, de confort et de communication, alors nous aurons manqué, en cette fin de siècle, au devoir qui nous incombe et hors duquel la France du XXIe siècle se traînera sans avoir une véritable capacité de promouvoir une société d’échange et de liberté. » C’est, également, parce qu’il sait que le fonctionnement des institutions françaises est tel que si l’impulsion en la matière ne vient pas du plus haut, rien ne peut aboutir.

Une réponse à des besoins réels

À partir de là, dès le début de son premier septennat, il s’attelle non à une série de « grands projets » comme cela s’est dit alors hâtivement mais plus exactement à un « grand projet » auquel ont concouru les différents chantiers qui verront alors le jour. Le choix de ces « infrastructures pour le XXIe siècle » n’avait rien d’arbitraire. Il répondait à des besoins bien réels, mais le plus souvent exprimés dans le cercle des spécialistes ou des initiés.

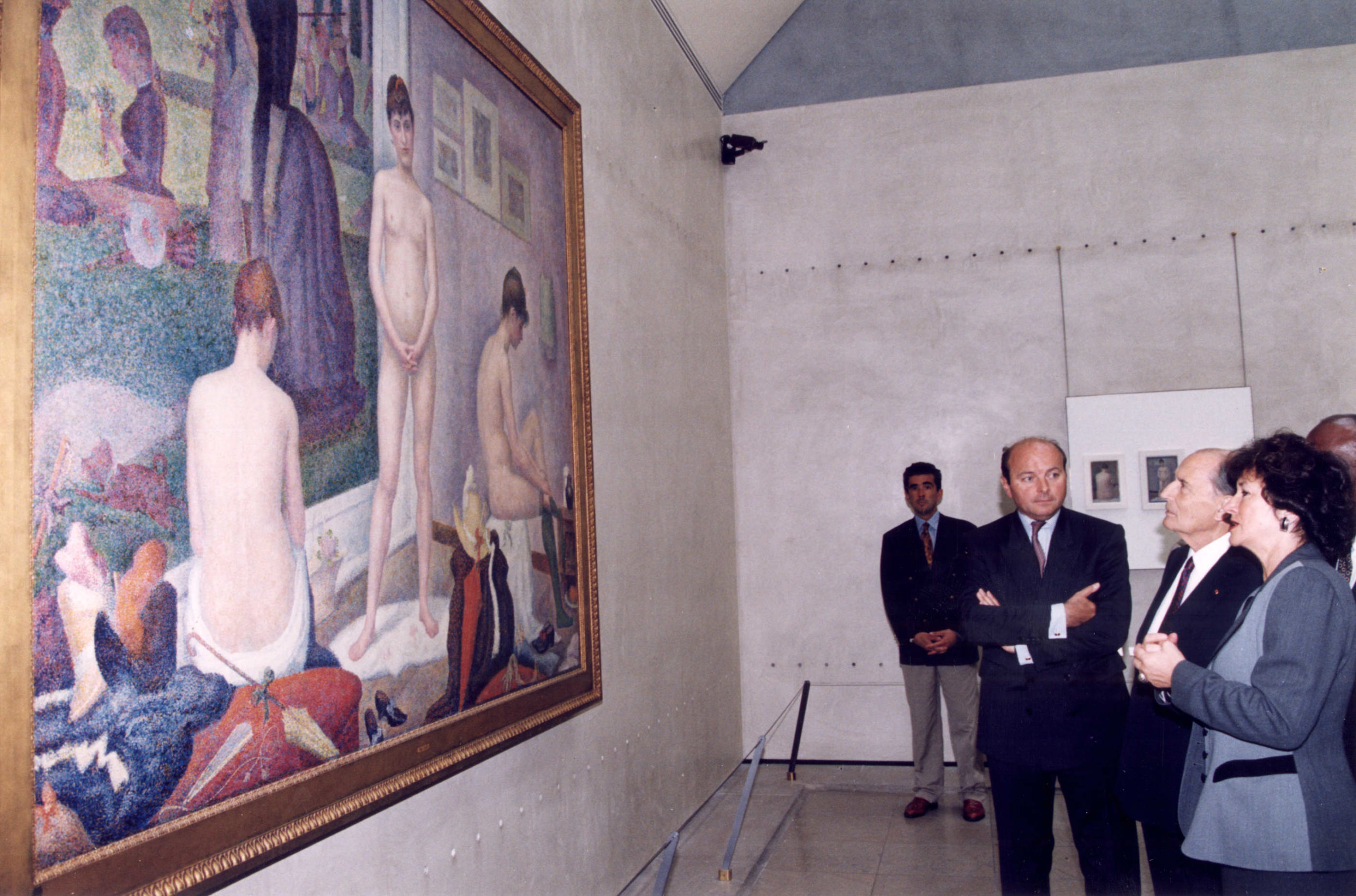

Il en était ainsi du Grand Louvre : François Mitterrand avait souvent été alerté par des personnes du monde des conservateurs sur le fait que le public était privé d’une part importante des collections qu’il détenait dans ses réserves. Il fallait donc y reconquérir de l’espace.

De même pour la Bibliothèque nationale, qui ne permettait pas d’offrir les services qu’étaient en droit d’espérer les chercheurs. Il était devenu patent que la salle de lecture était d’une taille insuffisante et que la dispersion des différents documents rendait difficile leur consultation.

Quant à l’Opéra Garnier, structure très marquée par l’époque où elle avait été conçue, reflétant la fonction sociale qu’on prêtait alors à la représentation de l’art lyrique ou de la danse, il n’était pas fait pour accompagner les développements que connaissaient, un peu partout dans le monde, ces formes d’expression.

Dans ces trois cas, que ce soit les conservateurs, les chercheurs, les musiciens, les chorégraphes, les metteurs en scène, tous s’étaient prononcés sans qu’on les entende jusque-là : les lieux dans lesquels ils travaillaient étaient désormais inadaptés et insuffisants. En décidant de prendre en compte ces préoccupations qu’il avait faites siennes depuis nombre d’années, François Mitterrand entendait les aider à revenir dans la modernité et, au-delà, faire respirer mieux la société française. Par la suite, les débats et polémiques qui se sont développés à mesure que se précisait la forme de ces projets montrèrent que tous ne partageaient pas l’idée qu’avait François Mitterrand de cette modernité. Pour le dire vite, s’agissant par exemple de l’Opéra Bastille, nombreux étaient ceux qui auraient été comblés par un lieu dans lequel ils auraient trouvé un grand lustre « moderne », un escalier monumental « moderne »…[Voir interview de [Carlos Ott.]].

Pour imager un peu la manière dont François Mitterrand s’est personnellement impliqué dans ces réalisations, le cheminement qui a conduit à la mise en oeuvre du Grand Louvre tel qu’il est aujourd’hui est sans doute exemplaire.

De passage à Washington, il avait particulièrement apprécié la rénovation de la National Gallery menée par l’architecte Ieoh Ming Pei. Au début de l’année 1982, Paul Guimard fait savoir à celui-ci que François Mitterrand souhaite le rencontrer. Un rendez-vous est aussitôt organisé, qui se déroule sans que rien de très précis pour l’avenir soit évoqué. « Je souhaiterais que vous participiez à l’un des grands projets publics que nous avons en France. » C’est le seule conclusion à l’issue de cette première rencontre. Encore fallut-il par la suite qu’Émile Biasini, qui venait de se voir confier la responsabilité des travaux projetés au Louvre, finisse de convaincre l’homme de l’art de s’en charger. Échaudé par l’expérience qu’il avait eue avec le projet « Tête- Défense » quelques années plus tôt, Pei se montrait en effet très réticent. Mais Émile Biasini « voulait » I.M. Pei pour le Louvre, et souhaitait éviter de passer par un concours. « J’ai toujours été contre les jurys, précise-t-il encore aujourd’hui. Cela ralentit les travaux. On avait un calendrier, il fallait le tenir. » Ayant réussi à décider l’architecte de ses vœux, ayant proposé son choix à François Mitterrand qui l’approuve immédiatement, commence le temps des études.

Accompagner l’œuvre de création

Ce n’est qu’au terme d’une longue réflexion que l’idée s’impose à Pei et à ses équipes qu’il était indispensable de creuser dans la cour Napoléon si l’on voulait réellement remédier aux principaux défauts du musée, à savoir l’entassement et le manque d’infrastructures. Il expose alors cette idée à François Mitterrand qui l’approuve sans plus de commentaires. Il n’est pas encore question alors de la fameuse pyramide par laquelle allait venir le « scandale ». Entre-temps, Émile Biasini a présenté Michel Macary à I.M. Pei qui avait besoin d’un collaborateur français, et le projet général se précise. Puis vient le temps de la pyramide.

« J’ai été convié à New York au début de l’année 1983, raconte Émile Biasini. I.M. Pei m’a montré une maquette sans la pyramide. Puis il m’a demandé de me retourner et a sorti de sa poche une petite pyramide qu’il a posée au milieu de la cour Napoléon. Il m’a demandé ce que j’en pensais : j’étais émerveillé. J’ai immédiatement téléphoné à François Mitterrand qui a donné son accord sur ce choix. »

Comme il le fera pour chacun des « grands travaux » François Mitterrand n’impose aucunement ses vues. Il se contente d’accompagner l’oeuvre de création, mettant bien sûr parfois dans la balance, si nécessaire, tout le poids que lui confère sa fonction. Et quand l’idée de pyramide a commencé à faire du bruit, il a laissé à I.M. Pei le soin de prouver face à ses détracteurs sa « conviction » que ce choix était la bonne solution. Ce sera son attitude à chaque fois qu’il y aura débat (voir témoignages de Carlos Ott et de Dominique Perrault, pages 7 et 9) : il n’impose rien, il écoute, il arbitre si on l’y oblige mais, surtout, il n’accompagne et ne soutient le créateur que dans la mesure où celui-ci manifeste vraiment cette force de conviction.

Quant à l’idée émise par l’un de ses proches conseillers et ami, Paul Guimard, qu’avec les « grands travaux » François Mitterrand voulait « griffer » le temps, elle laisse Émile Biasini dubitatif. « Oui, peut-être accessoirement… mais honnêtement, je n’ai jamais eu l’impression que c’était une affaire personnelle. Le Louvre, nous l’avons fait et c’est tout. »