J’ai projeté sous les septennats de François Mitterrand deux ensembles que l’on dit aujourd’hui présidentiels : le ministère des Finances et la rénovation de la galerie de zoologie du Muséum.

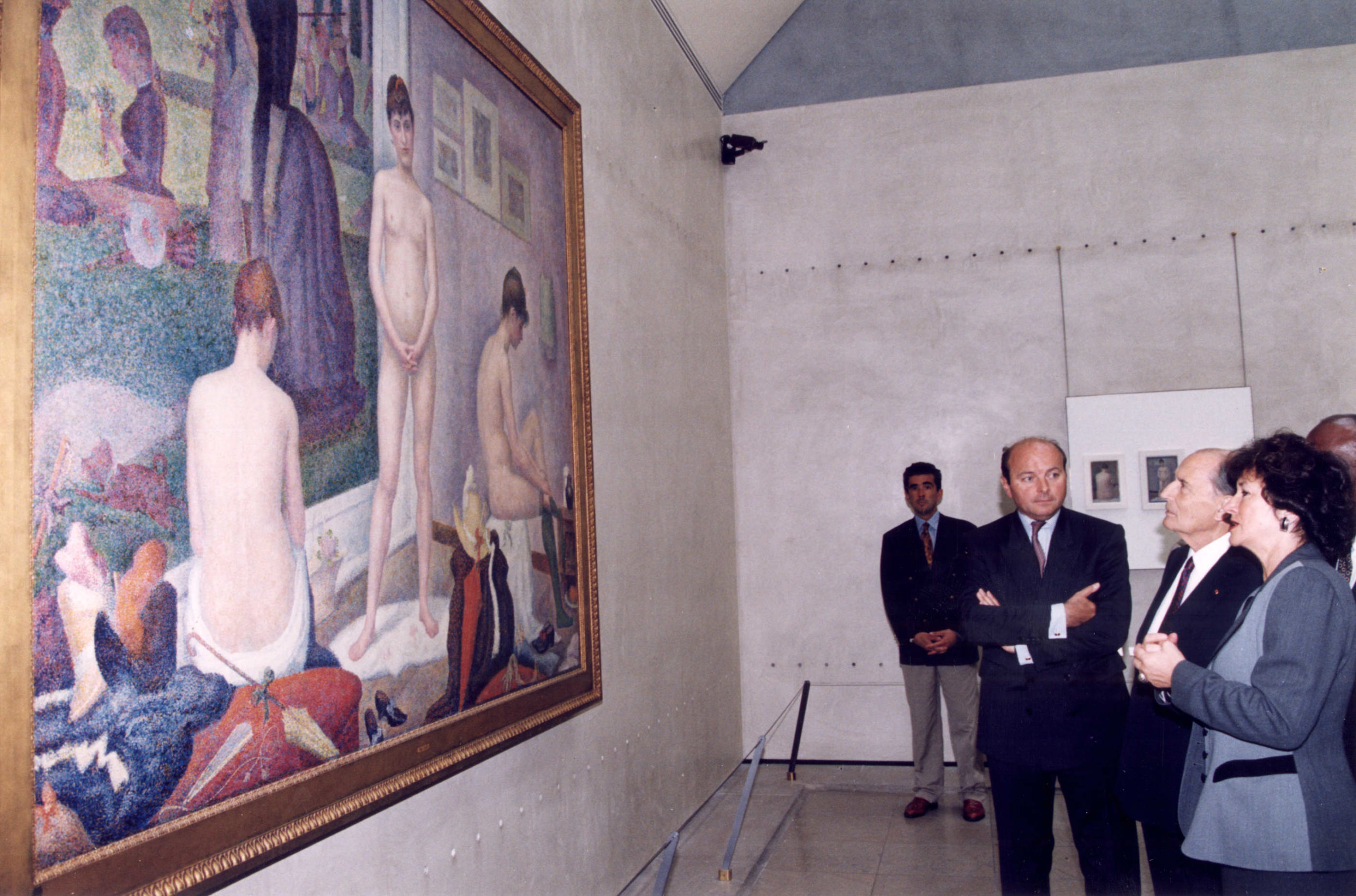

J’ai rencontré le président de la République trois fois à l’Élysée et trois fois sur les deux chantiers, la dernière fois en juin 1994, à l’occasion de l’inauguration de la Grande Galerie où s’attardant bien plus longtemps que le temps protocolaire, et un moment agrippé à mon bras, il me glissa à l’oreille, s’étant énervé du discours d’un officiel : « Mais pourquoi me dit-il ce que je sais déjà ? » En fait, il appréciait l’atmosphère faite de mémoire et de transformation, de conservation et de novation que j’avais su choisir. Le même homme me disait, toujours dans un aparté, sur le chantier du ministère des Finances : « N’oubliez jamais que vous travaillez pour moi. » Voilà qui était clair et chaque maître d’ouvrage, s’il osait, revendiquerait cette formule.

Il est vrai que dans son dernier entretien télévisé avec Bernard Pivot, François Mitterrand, interrogé sur les grands travaux, après avoir cependant évoqué mes qualités d’architecte, déclarait à mon sujet : « Nous n’avons pas la même conception de l’État. » Il faut rapprocher ces deux phrases. La décision de transporter le ministère des Finances à Bercy n’avait pour but que de faire du Louvre le plus grand musée, comme la Bibliothèque de France devait être la plus grande. C’était, à l’évidence, les chantiers chéris du Président. Bercy aurait dû être une cité administrative, c’est notre projet qui en fit un palais républicain, avec ses symboles. C’est le parlementaire, l’ancien ministre, le Président, confronté à la résistance permanente du ministère des Finances, ne voulant sans doute pas lui reconnaître le lustre de son pouvoir réel, qui entendait le minorer dans son expression bâtie.

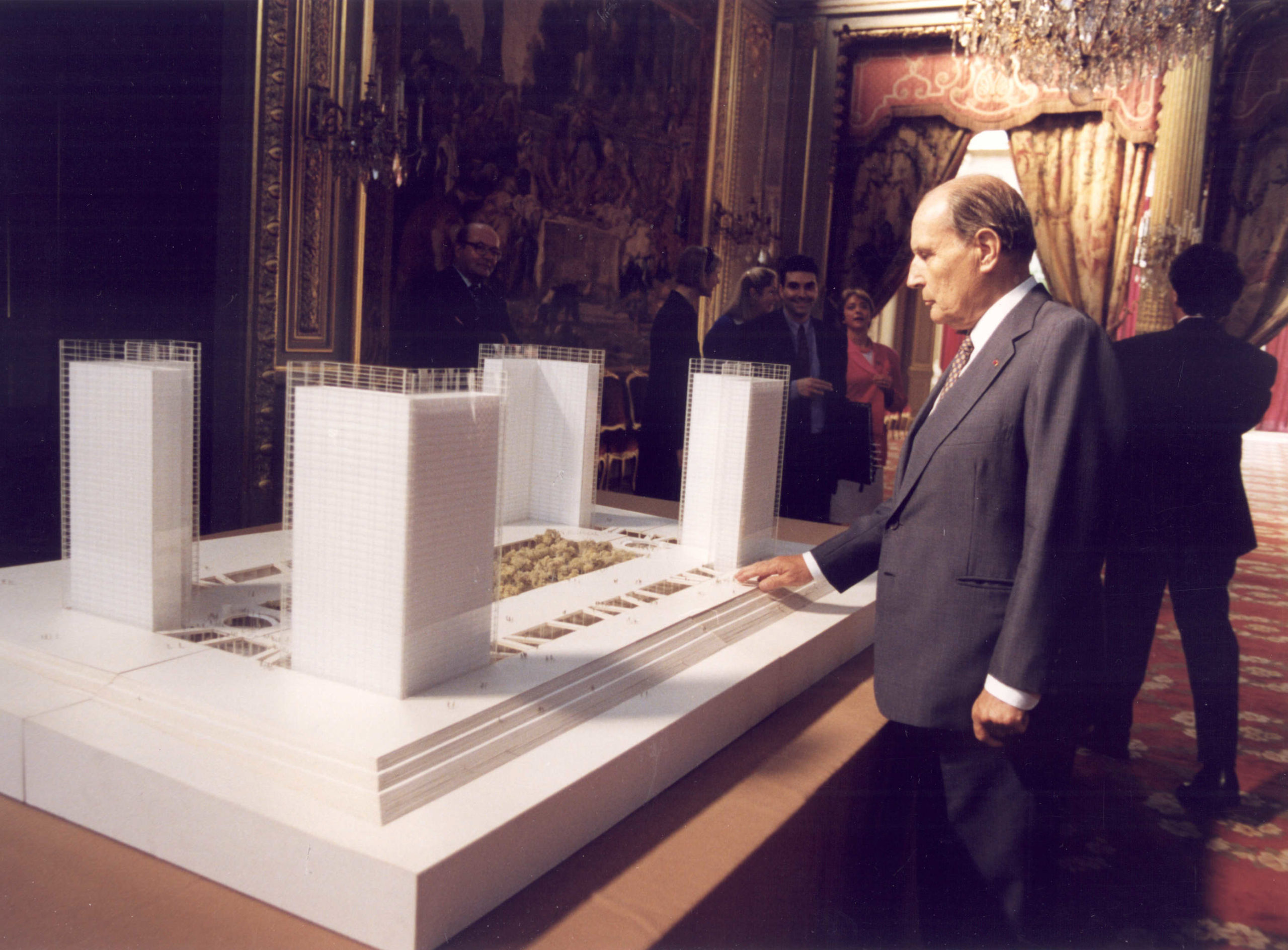

Quand la maquette du ministère des Finances fut livrée à l’Élysée, par un camion chargé d’échantillons de pierre et de béton poli, François Mitterrand, arrivant en retard, écouta avec attention tout ce que j’expliquais et me dit en partant, toujours à l’oreille : « N’oubliez pas la pierre de Vézelay. » De cette remarque, je retins le léger camaïeu du béton poli et de la pierre de Vilhonneur qui s’est, malheureusement, atténué dans le temps. La pierre de Vézelay était trop friable et sa production insuffisante pour la quantité qu’il fallait débiter en peu de temps pour approvisionner ce très grand chantier. Seules cinq carrières de France pouvaient répondre à notre demande. Mais ayant entendu un grand nombre de hauts responsables, ministres quelquefois, porter des jugements à l’emporte-pièce sur des projets que je présentais, je dois à la vérité d’écrire que François Mitterrand, dont les goûts étaient d’évidence pétris par la rhétorique symbolique des discours républicains, ne racontait pas de bêtises sur un métier et un domaine qu’il connaissait peu ; en tout cas je ne l’ai jamais pris en défaut à ce sujet.

Le plus grand chantier d’Europe

Mais il est vrai que la Cour murmurait. La façon dont nous furent rapportés les avis du Président – et je ne suis pas sûr qu’ils furent réellement les siens – ou peut être de simples interrogations sur tel ou tel point, affadirent le dessin final de la pile dans la Seine. Lors de la rénovation du Muséum, instruit par l’expérience, et fort sans doute de la confiance d’Émile Biasini, j’écoutais moins ces rumeurs. La réussite du projet y est pour beaucoup. Évoquant son rôle, parce que je lui avais fait visiter le chantier des Finances, je dois rappeler que je fus convoqué par un directeur de cabinet qui me tança de mon initiative, alors qu’Édouard Balladur, ne voulant pas quitter le Louvre, tentait d’arrêter – mais c’était trop tard – la construction du ministère. C’est encore ce dernier qui me demandait de dire à Pierre Alechinsky qu’il y avait trop de noir dans son panneau mural qui devait, au titre du 1 %, figurer dans le projet. Avec insolence, mais cette insolence ne fut pas toujours appréciée, nous répondions qu’il appartenait au ministre de dire, lui-même, de telles choses.

Ce chantier fut une épreuve de force ; on imagine mal qu’il fut le plus grand d’Europe en son temps et que les enjeux de calendrier, d’argent, de pouvoir étaient considérables. Le budget que nous avions fixé au départ fut respecté. Deux fois le prix d’un HLM au mètre carré, disions-nous en décembre 1982 à Guy Vidal, le coordonnateur de cette opération. À l’arrivée, en mars 1989, le bâtiment avait coûté 10 000 francs le mètre carré TDC. Mais cette épreuve de force remportée fut au départ pénalisée par un arrangement boiteux avec la Ville de Paris.

Je m’étonnais de voir l’État accepter les demandes de Pierre-Yves Ligen, directeur de l’urbanisme. Le terrain du concours comprenait un lot de 15 000 m2 sur le boulevard de Bercy, aujourd’hui occupé par un immeuble de logements construit par Émile Duhart. L’amputation de cette parcelle surhaussa tout le bâtiment d’un étage. En dépit des artifices du dessin, cela nuit à la proportion du bâtiment. Et demandant à Jean- Pierre Demumieux et Christian Cléret, nos maîtres d’ouvrage directs, que se serait-il passé si nous avions dit non à cette modification, j’entendis leur réponse : « Vous n’auriez pas tenu huit jours. »

Passant aujourd’hui presque quotidiennement devant le ministère des Finances et l’ayant fait visiter un grand nombre de fois, je peux le juger maintenant, pour ce qu’il est et demeurera. Il a pour lui, entre tous les grands projets parisiens, l’évidence du « déjà là ». Probablement dans son implantation et ses masses, un sans-faute urbain, dans son rapport à la Seine aussi et parce qu’il proteste, à sa façon, contre la transformation d’un quai en autoroute. Son rapport au métro aérien reste juste, il est la porte est de Paris, sur l’ancienne enceinte des Fermiers généraux, clin d’œil du hasard ou de l’histoire. Il a pour lui une échelle de dessin et de modénature qui prolonge celle du Paris existant, il a contre lui la trop grande présence d’un quadrillage de 90 cm au carré qui vulgarise la découpe des vitrages : un tracé nécessaire ne peut devenir aussi simplement un dessin. Mais souvenons-nous cependant de l’incroyable pression de temps que nous subissions. Choisies sur la base d’une simple esquisse en décembre 1982, les entreprises étaient toutes désignées, sans dépassement de prix, à l’automne 1984, et les premiers occupants s’installaient en 1987 dans une partie déjà terminée, avant la fin du chantier en mars 1989.

Le bâtiment, dessiné à deux mains, par Borja Huidobro et moi-même, a des qualités polyphoniques, comme dans tout morceau pour deux pianos, mais fait quelquefois entendre des ruptures de rythme et d’accord. Bizarrement, il est délicat dans ses grandes masses et trop souvent systématique dans des échelles de détail qui permettaient plus de finesse. Il est facile au terme de ce marathon de voir aujourd’hui ceci ou cela ; « n’oubliez jamais que vous construisez un bâtiment de 370 m de long » nous disait le maître d’ouvrage. Le bâtiment y répond. Il vieillit sans filet, alors que quelques-uns de ses congénères parisiens ont besoin du secours de ces voilettes pour protéger les passants de la chute de leur parement. Mais en comparant le ministère des Finances et le Muséum, si mon cœur intime penche pour l’histoire murmurée dans ce dernier projet, le ministère des Finances témoigne pour toujours du combat victorieux que nous livrâmes contre les dieux cruels du temps, de l’argent et de l’adversité politique.