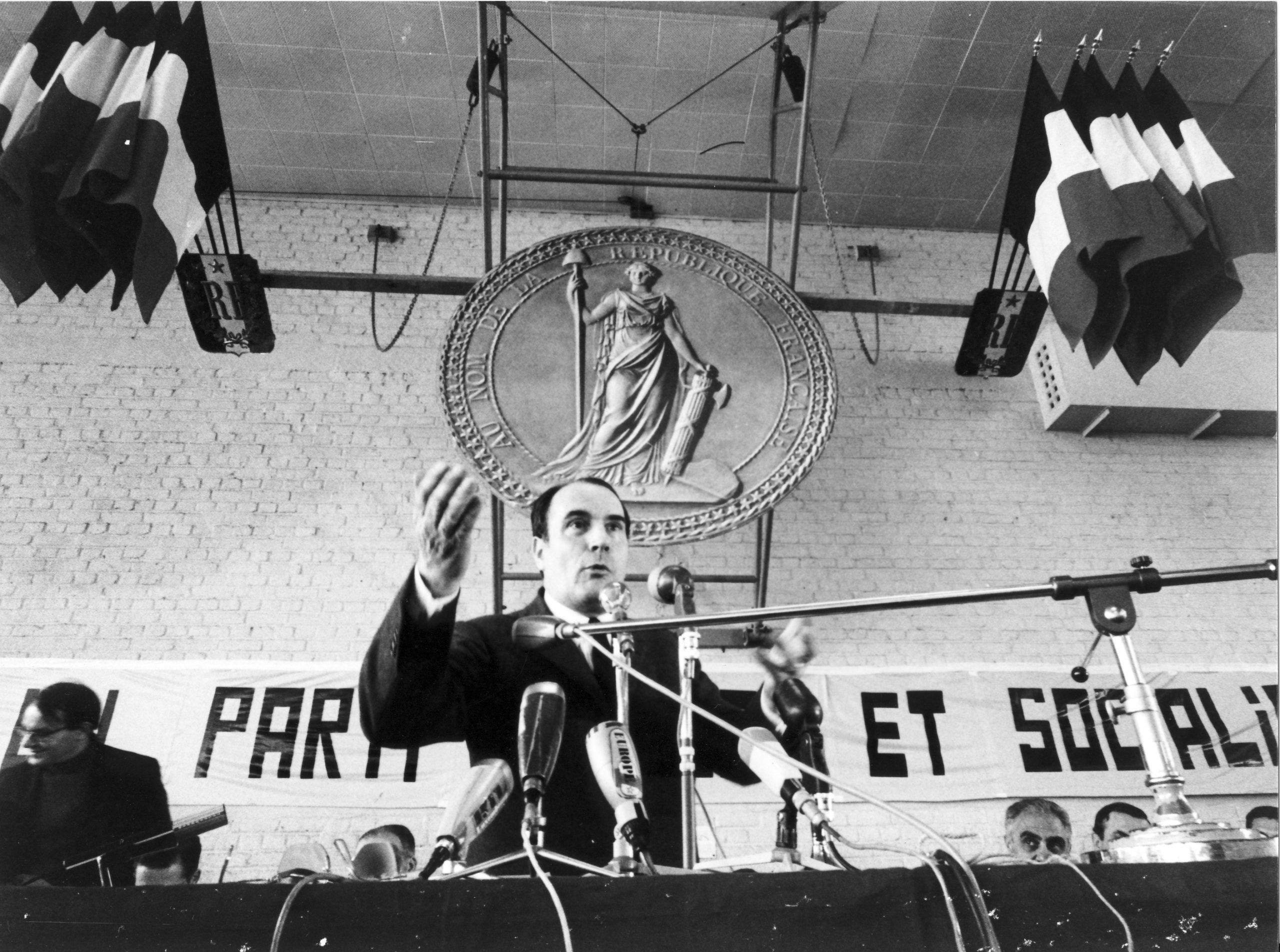

Le Congrès d’unité des socialistes qui se tint à la Halle des Sports d’Epinay sur Seine, du 11 au 13 juin 1971, constitue un épisode majeur dans l’histoire du socialisme français et dans l’histoire politique de notre pays. Pour des raisons multiples son importance est loin d’être reconnue.

D’abord quarante ans ont passé. « Epinay, combien de survivants ? ». Il est vrai que j’ai beau chercher parmi celles et ceux qui furent, comme moi, témoins et acteurs de ce Congrès fondateur, j’arrive juste à la douzaine.

Ce n’est pourtant pas dans la distance qu’il faut trouver la raison de cette « discrétion ». Tout se passe comme si on contestait 1971 comme la date du vrai renouveau du P.S. avec l’arrivée de François Mitterrand à sa tête. Comme si ce dernier était entré par effraction. Pour quelques-uns, dont Michel Rocard, il s’agirait d’un « coup » de Mitterrand, une sorte de hold-up politique qu’il aurait mené à bien avec l’appui d’une poignée de « Conventionnels » aussi doués que résolus. Bref, une entrée illégitime, une O.P.A. lancée et réussie sur un vieux parti mal défendu.

La vérité est différente. Certes, il est rare qu’un leader, ultra minoritaire au départ, arrive à prendre la tête d’un parti ancien, structuré et sur ses gardes. François Mitterrand l’a fait.

D’autres, plus nombreux, soutiennent que la rénovation du vieux parti S.F.I.O. avait commencé avant Epinay, sous Guy Mollet et par sa volonté.

Ceux-là n’ont raison que sur deux points. Lors des deux demi Congrès de 1969 (Alfortville en mai, Issy les Moulineaux en juillet) deux faits sont constatés en plus d’une référence plus nette à l’union de la gauche :

1) Le parti s’appellera désormais « Parti socialiste »

2) Guy Mollet en abandonne la direction

C’est tout. Ce n’est pas rien.

Enfin, pour le plus grand nombre, ce qui compte c’est la victoire historique du 10 mai 1981. Son éclat, son caractère unique ont comme rapetissé la portée d’Epinay.

Mais ceux qui, comme moi, tiennent à la vérité historique réaffirmeront jusqu’au bout ces deux faits :

1) La rénovation du parti socialiste date de 1971 et du Congrès d’Epinay, épisode politique majeur.

2) C’est la plus éclatante démonstration du génie politique de François Mitterrand. Dans sa carrière Epinay fut le combat le plus difficile, le pari le plus risqué, l’épreuve la plus incertaine.

Les recommencements de celui qui, depuis décembre 1965, avait incarné le réveil de la gauche n’avaient rien d’assurés. Au lendemain de la déroute électorale qui avait clos le mouvement de mai 1968, la droite pouvait légitimement penser qu’elle avait enfin abattu son plus redoutable adversaire.

A l’automne 1968 la gauche parlementaire offrait le spectacle d’un champ de ruines. La Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste, construction volontariste et fragile, qu’il présidait depuis 1965, avait subi le formidable ressac électoral de la grande peur des privilégiés. Proche de la victoire aux législatives de 1967, elle avait perdu 60% de ses députés dont les 16 Conventionnels de son parti, la CIR.

Lui-même, à la différence de 1958, avait survécu dans la Nièvre mais, considéré injustement comme le responsable du désastre il n’est qu’un banni, un pestiféré, maudit par nombre de ses anciens collègues. Il doit abandonner la présidence de la F.G.D.S. qui retourne au néant et siège désormais comme non-inscrit !

En apparence il est encore plus isolé qu’en 1965, après les premières années du gaullisme où il avait vu se dissoudre son premier parti, l’UDSR et, où il s’était vu refuser par deux fois l’adhésion au P.S.U.

Alors il avait réussi à transformer sa solitude en atout pour devenir le candidat unique de la gauche et se révéler aux citoyens français. Jusqu’à mettre le Général en ballottage.

Mais cette fois-ci Guy Mollet veillait, bien décidé à profiter de l’impopularité passagère de François Mitterrand pour redevenir maître du jeu à gauche. Il fait siennes les trois exigences du moment : unité des socialistes, union de la gauche, rénovation de la « vieille maison ».

Il faillit réussir tant son habileté était grande. Nous l’avons vu faire adopter l’abandon du vieux sigle S.F.I.O. et son remplacement par la simple appellation « Parti Socialiste ». Il parut même s’engager sur la voie d’une vraie union de la gauche, tournant enfin le dos à la sempiternelle confrontation idéologique à laquelle se résumaient les rapports parti socialiste/parti communiste.

Enfin, il annonça son prochain départ à la tête du parti. En même temps l’unité des socialistes progressa. Il ne pouvait être question de réduire d’un seul coup la dissidence du P.S.U. Ce dernier avait été revigoré par mai 1968 – Michel Rocard, aux présidentielles de juin 1964 avait obtenu un score intéressant (3,60% pas tellement éloignés du piteux 5% du candidat socialiste Gaston Defferre). En octobre Rocard était élu député P.S.U. des Yvelines.

Mais déjà d’autres responsables P.S.U. prenaient leurs distances avec leur parti, travaillé par les idées gauchistes.

Alain Savary partait le premier, avec ses clubs de l’UCRG. Déjà présent an Congrès d’Alfortville il se présenta comme candidat à la présidentielle et ne fut devancé que de peu par Gaston Defferre à la suite d’une mêlée confuse.

Jean Poperen, un ancien communiste, co-fondateur du P.S.U. en 1960, avait fait sécession avec ses clubs, mieux structurés, de l’UGCS. Refusant le ralliement à Alfortville, il avait rejoint le P.S. quelques semaines plus tard, à Issy deuxième session du Congrès 1969. Au grand dam de Mitterrand.

L’isolement de ce dernier semblait total. Il ne restait plus à Guy Mollet qu’à absorber la Convention. C’est ce que m’expliqua, un jour, me prenant pour un autre, un vieux mollétiste, Cité Malesherbes : « Tu vois, on a déjà avalé Savary et Poperen, il ne reste plus que Mitterrand ». C’est ce que j’ai appelé la tactique du salami.

Pour permettre à François Mitterrand de conserver une liberté de manœuvre, de ne pas subir Canossa il fallait absolument que son parti, la Convention des Institutions Républicaines tînt bon.

Elle résista, grâce à sa fidélité à François Mitterrand ? au risque de passer pour anti-unitaire. Elle dut déjouer des traquenards (telle la journée de Bagneux en juin 1969) rendus possibles par l’action de plusieurs « sous-marins».

Si la solidité et la capacité de la C.I.R. jouèrent un rôle essentiel ce fut bien l’extraordinaire ténacité de François Mitterrand qui créa les conditions de la victoire.

Naguère j’ai appelé 1969 « l’année terrible ». Et elle le fut d’une certaine manière, près d’un siècle après l’autre, la vraie.

Mais j’aurais pu aussi bien l’appeler l’année heureuse. Car, c’est dans ces longs mois de 1969-1970 qui précédèrent Epinay que François Mitterrand se révéla comme un professeur d’énergie, un combattant incomparable.

Il avait dit : « En quittant la présidence de la F.G.D.S. je me démets d’une fonction, mais je n’abandonne pas un combat ». Et, de fait, on le vit cette année-là et aussi en 1970, sillonner le pays, enchaîner les réunions, les meetings, les signatures de son livre d’entretien avec Alain Duhamel « Ma part de vérité », les assemblées de militants, même réduites.

Partout où ses amis l’appelaient il répondait présent. Lui qui était tombé à 9% d’intentions de vote à l’automne 1968 réussit, peu à peu, avec le même message unitaire, à retisser le lien un peu mystérieux qui le rattachait au peuple de gauche. Le charisme de François Mitterrand ajouté au dévouement sans limites de ses amis Conventionnels rendait inopérante la tactique du salami.

Pendant ce temps Guy Mollet avait commis une faute majeure en faisant élire à la tête du prétendu nouveau parti, non celui qui semblait désigné depuis des années, Pierre Mauroy, nouveau patron de la puissante Fédération du Nord, mais Alain Savary, intelligent et honnête, mais dépourvu de charisme comme de troupes.

Le vote se fit à une ou deux voix au Comité Directeur. Pierre Mauroy en conçut une profonde amertume qui n’échappa pas à Mitterrand.

En dépit de la bonne volonté de Savary, d’un choix stratégique plus clairement axé à gauche, de l’arrivée de quelques jeunes talentueux aux responsabilités, le pseudo nouveau parti ne parvint jamais à décoller. Il restait trop identifié à Guy Mollet (qui avait imposé ses hommes à Savary) à ses méthodes, à ses volte-faces, à ses échecs. Les résultats aux élections partielles restaient médiocres, même si on notait, ici ou là, un frémissement.

Grâce à son énergie, à son prestige restauré, à la clarté de ses choix, François Mitterrand et sa fidèle Convention, petite mais soudée, étaient devenus incontournables.

A l’intérieur du parti des voix autorisées, comme Pierre Mauroy ou Claude Fuzier, relayées par celles d’intellectuels se mirent à demander l’union des socialistes.

Malgré Guy Mollet, Savary lui-même fit des gestes, comme celui d’inviter François Mitterrand au Conseil National du P.S. Il y fut acclamé aux cris d’« unité ». Pour lui la partie redevenait jouable.

En novembre 1970 ce fut lui qui proposa la procédure qui aboutira à Epinay.

C’était là pourtant un énorme pari mais c’était là l’aptitude géniale de François Mitterrand à savoir oser s’il estimait le moment venu. Il connaissait la disproportion énorme des forces en présence. En apparence que pesait sa petite Convention, si valeureuse fut-elle, face aux bataillons d’un parti historique qui détenait encore des bastions, des mandats par centaines et, quoi qu’on en dise, des adhérents. D’autant qu’il savait qu’il n’y aurait pas la seconde chance de rattrapage possible. Battu c’était se résigner à entrer au P.S. comme minoritaire, mettre des années à revenir au sommet, s’il y parvenait. Trop tard pour lui, pour son ambition, pour la France.

Donc pas le droit à l’erreur, ni à l’échec. Il l’a exprimé dans une formule amusante : « je n’avais à ma disposition qu’un fusil à un coup. Avec une seule cartouche ».

Il fallait donc, en ces mois qui précédèrent Epinay se donner des chances raisonnables de l’emporter, tout en sachant que rien n’était sûr.

Dans l’autre camp on avait des chances plus raisonnables de l’emporter. Après d’âpres négociations il fut décidé que le Congrès qui se tiendrait du 11 au 13 juin 1971 à Epinay sur Seine compterait mille délégués : cent pour la Convention, cent pour les nouveaux adhérents, mais huit cents pour le P.S. ex-SFIO où Guy Mollet avait toujours été nettement majoritaire depuis un quart de siècle. La partie ne pouvait être perdue d’autant que Savary recevait l’appui de Jean Poperen qui disposait de réseaux solides.

François Mitterrand, fort de sa popularité retrouvée qui le rendait indispensable à la gauche, fort de la combativité de la Convention des Institutions Républicaines que bien des socialistes trouvaient insupportable d’activisme savait bien que, pour lui, le compte n’y était pas. Il lui fallait trouver des alliés, beaucoup d’alliés au sein du P.S. de Savary-Mollet s’il voulait avoir des chances raisonnables de l’emporter.

Et c’est là qu’il faut admirer (même si personnellement je préférerai toujours le combattant de terrain) un autre aspect du talent mitterrandien : son habileté manœuvrière.

On ne connaît pas le détail de ces tractations, de ces rencontres qui occupèrent les mois qui précédèrent Epinay. Peut-être Louis Mermaz ou Pierre Joxe écriront-ils un jour sur ces échanges parisiens qui, pour être efficaces devaient rester discrets. Plus tard ils contribuèrent à donner d’Epinay une allure de conjuration.

Pour être bref, rappelons que Mitterrand s’employa à fortifier les relations d’amitié qui s’étaient établies avec Pierre Mauroy. Avec Gaston Defferre l’accord fut plus facile. Les deux hommes s’étaient côtoyés et appréciés sous la IVième République et après. Defferre nourrissait une ancienne et solide inimitié à l’égard de Guy Mollet, son éternel rival de congrès. Le rapprochement des deux puissantes fédérations du Nord et des Bouches du Rhône allait donner, en vue du congrès, une motion qui pèserait lourd à l’heure des comptes.

Pour l’heure Mitterrand estima justement que cela risquait d’être juste, même en y ajoutant, bien sûr, la motion Mermaz-Pontillon, c’est-à-dire une Convention élargie à d’ex-SFIO. D’où l’idée de trouver un appoint auprès de l’aile gauche du P.S., le CERES emmené par Jean-Pierre Chevènement. Seul François Mitterrand avait l’habileté de rapprocher des fédérations et des courants aussi différents. Il savait aussi que le désir de rénovation et de retour à un parti conquérant était de nature à atténuer bien des clivages. Epinay ne fut pas un Congrès idéologique. Ce fut un Congrès politique, au sens stratégique et tactique. Le résultat, lui, restait aléatoire. C’était là la condition même de la tenue du Congrès. Car il faut le redire : ce qui a rendu le Congrès possible c’est que dans l’un ou l’autre camp on croyait pouvoir l’emporter. La suite (c’est-à-dire les chiffres) montrera que tout s’est joué à peu de chose.

Pour autant, les témoins survivants l’attesteront, la tension ne fut pas très forte, moins qu’à Rennes ou qu’à Metz par exemple. Pour les délégations du P.S. il s’agissait de poursuivre le processus engagé à Alfortville et Issy en accueillant cette fois les Conventionnels et quelques clubs de moindre importance. D’où un climat initial plutôt détendu, comme à la veille de boucler un bon travail.

La presse elle-même ne comprit pas tout de suite la portée du Congrès. Seuls les leaders, les initiés (et parmi eux une bonne partie des Conventionnels) comprirent le caractère violent, cruel, pathétique de ce combat souterrain. Guy Mollet qui n’avait jamais perdu un Congrès fit des efforts désespérés pour inverser les résultats initiaux avant d’accabler de reproches ses successeurs, Savary et Poperen, pour avoir perdu la main…et le parti. En vain. La roue de l’histoire avait tourné.

Quarante ans après, Epinay reste un cas d’école. Le type même de la victoire du commandement. Et la preuve que le renouveau date bien d’Epinay c’est la victoire du 10 mai 1981.