François Mitterrand a imprimé sa marque sur les institutions de la Vème République avant comme après 1981. « Mitterrand…Président !…Mitterrand… » Des dizaines de milliers de fans ont crié ce slogan, des années durant, depuis la campagne étonnante de 1965, la décevante de 1974, la triomphante de 1981… Sans parler de celle de 1988 : il était alors Président, il allait le rester ; ce n’était plus un slogan, mais un simple constat. Et en effet, il semblait fait pour cela.

François Mitterrand, qui fut l’un des plus brillants parlementaires de la IVème République, ne fut jamais Président du Conseil mais, sans doute pour avoir été alors un parlementaire frustré, devint, sous la Vème un Président comblé. Quatorze ans à l’Elysée! Une demi-douzaine de premier ministres! Quelle revanche…

Je ne chercherai pas ici à expliquer l’inexplicable. Pourquoi Mitterrand ne fut jamais appelé à Matignon où se succédèrent, entre1946 et 1958, certes bien des médiocres, mais aussi presque tous les députés de valeur: Bidault, Ramadier, Mollet, Faure, Gaillard, Pflimlin – même Mendès-France – si jalousé, d’autres encore, sauf Mitterrand. Beaucoup de ceux qui s’expriment aujourd’hui à son propos oublient ce paradoxe, dont je me suis souvent entretenu avec lui.

Lorsque la IVè mourut, il entra dans une opposition absolue et presque hautaine envers le nouveau régime, issu d’un putsch. Peu d’opposants le furent autant que lui. Peu reçurent comme lui des offres d’accommodements, séduisantes pour certains -qui y cédèrent, mais dédaignées par lui, comme par Pierre Mendès-France. Son intransigeance sembla le marginaliser, mais elle finit par faire de lui un symbole et le transforma soudainement en recours, en Septembre 1965, quand Deferre eut renoncé à affronter de Gaulle, pour la première élection présidentielle au suffrage direct.

Alors que l’opposition de Mendès aux institutions lui faisait écarter l’idée même de cette élection, Mitterrand découvrit soudain que sa pugnacité de parlementaire, sous-employée dans le Parlement désarmé, pouvait faire merveille devant cette nouvelle opinion publique dilatée par les referendums gaullistes et transposée par l’élection présidentielle.

Dans le Morvan

Malgré la véritable transmutation provoquée par la campagne de 1965, Mitterrand continua d’exercer méticuleusement son mandat de député, dès qu’il l’eut retrouvé. Je l’ai plusieurs fois accompagné le samedi dans les visites de communes, de son Morvan, où il était à la fois familier et distant, notant tout et ne promettant rien, aidé par un secrétariat méthodiquement organisé pour ne laisser aucune lettre sans réponse, car les citoyens n’en demandent pas plus, au fond, mais pas moins.

Grand cumuleur de mandats, il était aussi maire de Château-Chinon, petite sous-préfecture qui devint ultérieurement célèbre mais profita longtemps, inconnue, des bienfaits que son député-maire, également et opportunément président du conseil général de la Nièvre faisait converger vers cette bourgade isolée.

Ce notable fut un vrai » arrondissementier « , digne de la IIIeme et pourtant il consacrait peu de temps à sa circonscription. Peu de temps, mais avec une régularité d’horloge paysanne, chaque samedi. Et quels samedis! on visitait trois, quatre, parfois cinq communes dans la journée, mais il semblait sans cesse avoir tout son temps, toujours heureux d’arriver et fâché de partir. Ce n’était pas feint. Il était -à l’époque- toujours en retard pour cette raison: Il prenait son temps, avec les gens, avec les repas, avec les paysages, avec ce qui se présentait.

Ce côté provincial, paysan et même rustique de son comportement de parlementaire dans la Nièvre, il le conserva dans ses nombreux déplacements de candidat à l’Elysée et de Premier secrétaire du Parti socialiste, ce qui le fit aimer, à travers la France, par beaucoup de militants et d’élus locaux. Il était fidèle à sa Charente natale mais, élu de la Nièvre, il arpentait les dunes autour de sa bergerie de Latche, retrouvait à Solutré ses souvenirs du maquis de Brancion chaque année à la Pentecôte et chaque automne ses amis auvergnats dans un lieu secret…Il avait des complices partout; petit à petit, sa circonscription, c’était la France.

Où était le vrai Mitterrand? Mystère. Certains ne croyaient le voir qu’à l’Assemblée, frissonnant de plaisir au moment de décocher cruellement une réplique cinglante, ou frémissant de colère quand il se sentait soudain injurié ou diffamé par un réactionnaire plus obtus que les autres . D’autres ne croyaient le rencontrer que dans les provinces écartées, mangeant l’omelette aux cèpes de la femme de notre ami Henri Michel à Suze-la- Rousse (Drôme), ou se gobergeant d’huîtres avec Michel Crépeau à La Rochelle.

Je l’ai compris plus tard, quand je l’ai longuement accompagné, comme ministre de l’intérieur, dans ses voyages présidentiels: il était vraiment un parlementaire à l’ancienne, respectueux de l’électorat moins paternel que fraternel avec l’électeur, assumant entièrement la fonction représentative qui ne vous réduit jamais à être aux ordres des mandants mais au contraire vous élève à un niveau supérieur, certes provisoire, mais provisoirement irrévocable et irrécusable. Il assumait pleinement l’élitisme républicain, où le représentant se sait au dessus des représentés, puisqu’ils l’ont élu, mais aussi leur sub-ordonné, puisqu’il a demandé leurs suffrages. Sans mandat impératif certes, mais non sans impérieuse obligation de connaître l’opinion des électeurs, afin d’être à même aussi bien de la guider que de la suivre…

Opposant

Mitterrand a vraiment été un représentant du peuple, comme on disait à la Convention. Sous la IVème, sa conception du rôle de parlementaire était… adaptée aux circonstances, d’après ce que j’en sais, puisqu’à l’époque, quand on quittait le gouvernement, on s’occupait de créer les conditions nécessaires pour participer au prochain, qui ne tardait guère. Mais lorsque je l’ai connu sous la IVème, avant de siéger auprès de lui à partir de 1973, il se comportait comme un opposant britannique, comme un libéral sous Louis Philippe, comme un Victor Hugo qui n’aurait pas émigré. Il interpellait, amendait, contestait, interrompait, rappelait au règlement, bref utilisait toutes les frêles armes de l’opposant pour exister, exister seulement, voire paraître encore vivant dans ce curieux biotope qu’était l’Assemblée issue des élections de 1962, 67, 68 et même 73, du moins jusqu’en 1976, l’année où le vent tourna.

Dans cette assemblée en effet, les godillots de la majorité étaient si mal traités par le pouvoir qu’ils se vengeaient en quelque sorte sur les rares opposants de gauche en manifestant une intolérance et une hargne qui confinaient parfois à la haine. on l’a oublié depuis que la France a retrouvé l’expérience des alternances et du débat démocratique, mais la dégradation de la vie parlementaire a été longtemps la conséquence du poids disproportionné de l’exécutif. Comme il faisait taire sa majorité, le gouvernement incitait la majorité à faire taire l’opposition- souvent en montrant l’exemple de l’intolérance envers nous. Certains ministres, on s’en souvient encore, non seulement ne refusaient ni l’interpellation ni le débat, mais encore s’y prêtaient de bonne grâce et même daignaient nous répondre. Ils n’étaient pas nombreux et je pourrais les citer tous: Poncelet, Messmer, Simone Veil et Barre faisaient partie de cette élite qui supportait même que nous parlions au Parlement.

Pour se faire entendre – de ses adversaires, de la presse, mais aussi des ses amis, Mitterrand préparait souvent minutieusement ses interventions par écrit. Il avait toujours l’air d’improviser et même de céder à l’inspiration du moment, mais sur des petites feuilles de papier à lettres demi format de l’Assemblée Nationale il avait généralement tracé un plan, ou plutôt une articulation d’idées écrite à l’encre bleue de sa grosse écriture bien lisible, avec quelques mots soulignés ou biffés , parfois des flèches courtes et surtout ici ou là, une formule écrite plus gros ou plus fort, une phrase entière, parfois répétée avec une variante sur un mot ou sur le temps d’un verbe, recherchant l’allitération, la consonance et même parfois la rime. C’était un orateur, mais avant tout un écrivain, plus encore artiste que tribun. Au Parlement, où chacun connaît tout le monde, il parlait pour tous ceux qui étaient là: les ministres vissés à leur banc, les sans grades dispersés dans leurs travées, ses fidèles groupés autour de lui…et les journalistes perchés là haut, dans leur tribune.

Dans l’hémicycle

Comme j’ai siégé longtemps à côté de lui, mais aussi juste derrière lui, je l’ai souvent indiscrètement observé en train d’écrire ses notes préparatoires, dans les tunnels moroses des débats litaniques aussi bien que dans le vacarme des incidents de séance. Qu’il s’en fut ou non servi, il rangeait ensuite presque toujours très soigneusement ses petits papiers dans un portefeuille de taille moyenne en cuir noir comme s’il s’était agi de manuscrits rares. Parfois au contraire il les déchirait en mille morceaux, qu’il abandonnait sur place, comme on le fait généralement dans l’hémicycle. Un jour, après qu’il eut parlé depuis sa place, comme le vacarme ayant accueilli ses propos était assourdissant, Chaban-Delmas qui présidait avait amicalement suspendu la séance. Mitterrand sortit d’un air offusqué en emportant son précieux portefeuille mais en laissant ses notes derrière lui. Les ayant ramassées, par principe, je lui demandai si je pouvais les garder en souvenir de cette séance assez animée, ce qu’il me refusa en rangeant au contraire ses notes dans le portefeuille consacré avec l’air plein de componction qu’on lui connaissait. Cela m’agaça et à une autre occasion je ne lui demandai pas son avis. Je me fis archiviste.

Hors débat, il était toujours d’une extrême courtoisie avec nos adversaires, sauf exception. Il avait quelques têtes envers lesquelles son mépris ou sa rancune se manifestait par une froideur distante. Il avait aussi quelques vieux amis du centre ou de la droite, généralement camarades de la Résistance ou ex-collègues de gouvernements de la Troisième force avec lesquels sa familiarité nous indisposait, nous les socialo-communistes vilipendés par le camp d’en face. Chaban était un vrai ami; Claudius Petit un vieux complice de l’UDSR; Bénouville un ami de guerre et, disait on, des groupes étudiants de droite d’avant guerre. Au Parlement, il fustigeait le gouvernement mais n’attaquait jamais » la droite « , comme nous le faisions, sans doute de crainte d’y blesser inutilement quelque ami fidèle. Ainsi avait-il des amis parmi ses » adversaires « , sans doute autant que d’ennemis parmi ses » camarades » du groupe socialiste qui, jusqu’en 1978 était majoritairement issu de la SFIO avec, heureusement, fidèle entre les fidèles, Gaston Defferre.

Mitterrand affectionnait un des plus curieux instruments du » contrôle parlementaire « : la question écrite. Sous réserve qu’elle ne mette en cause personne nommément – ni un ministre, ni un élu, ni un fonctionnaire évidemment- et ne dépasse pas une longueur raisonnable de 10 à 30 lignes, toute question écrite d’un député est publiée au Journal Officiel le lendemain de son dépôt à la » Division des questions « , organisme au titre kafkaïen qui mouline à longueur d’année une prose destinée uniquement aux pages locales des quotidiens régionaux, voire aux seules pages des » journaux de circonscription » que beaucoup de députés publient occasionnellement. Mitterrand, lui, utilisait la question écrite comme une fusée d’alarme et parfois comme un exocet.

Censeur vigilant

Ses questions portaient en général sur la politique étrangère: En Afrique par exemple, ou sur les palestiniens, ou encore sur les fusées soviétiques. Immédiatement transmises à l’A.F.P. et au MONDE, elles sommaient le ministre des affaires étrangères de s’expliquer sur son action ou son inaction. Parfois motivées par une bavure policière, une atteinte aux libertés, elles accablaient le ministre de l’intérieur fatalement responsable et vraisemblablement coupable. C’était son artillerie légère, ses tirs de mortier qu’il lâchait volontiers le soir, ou le dimanche, ou un 15 Août, accablant ensuite ses collaborateurs si la reprise par la presse était trop partielle ou tardive.

Le plus curieux est que ce truc marchait assez bien: à un moment creux , une question écrite bien tournée de Mitterrand devenait un petit événement à peu de frais et renforçait son image de leader de l’opposition, de censeur vigilant, de vigie… C’était l’époque où le Parti Socialiste avait moins de cent députés, moins de dix permanents et pas un sou. Le laconisme était payant.

Nous avons tous regretté cette époque héroïque où nous étions tellement minoritaires que nous nous sentions comme des camisards face aux dragonnades. Lorsque survinrent les années fastes des majorités parlementaires de gauche, Mitterrand n’était plus là. Il était à l’Elysée. Président, il attendait un soutien fidèle des parlementaires et il l’obtenait facilement car presque tous, nous lui devions presque tout. Pourtant, cette fidélité, il l’entretenait soigneusement par de nombreux contacts, entretiens, consultations réelles ou feintes, mais toujours appréciées des députés, qu’ils fussent éminents spécialistes de la commission des finances ou des lois, puissants barons des Flandres, des Landes, voire des Antilles, ou de ces simples députés infatigables laboureurs de leur douzaine de cantons et qui sont à eux seuls des instituts de sondage fiables et économiques.

On m’a souvent demandé pourquoi Mitterrand n’avait pas cherché à modifier les institutions et en particulier en ce qui concerne le Parlement.

Je pense qu’à cet égard, il n’en éprouvait pas le besoin car il a disposé, lorsqu’il avait la majorité, d’un groupe socialiste important, solidaire et discipliné. Certes, les choses étaient beaucoup plus faciles entre 1981 et 1986, où nous avions la majorité absolue, qu’entre 1988 et 1993 où la marge était très étroite… Pendant ces deux législatures, à part quelques cas marginaux, il y avait une grande entente et même une certaine complicité entre Mitterrand et le groupe dont il était issu après en avoir été l’actif rénovateur.

Ayant présidé le groupe socialiste à deux reprises et durant plusieurs années alors que nous étions plus de 200 et même plus de 250 , j’ai pu constater qu’il cultivait ses relations avec le groupe comme un jardinier clandestin, non pas vraiment derrière mon dos mais assez souvent à mon insu – pensait-il, cherchant parfois à me surprendre ou à me tester sur les opinions de tel ou tel. Comme nous avions des relations confiantes et amicales, qu’il connaissait mon respect pour lui et pour son expérience, nous n’eûmes jamais de grave problème: Ni au moment où les nationalisations furent sur-indemnisées, ni au moment des débats sur la » pause « , ou plus tard sur l’école.

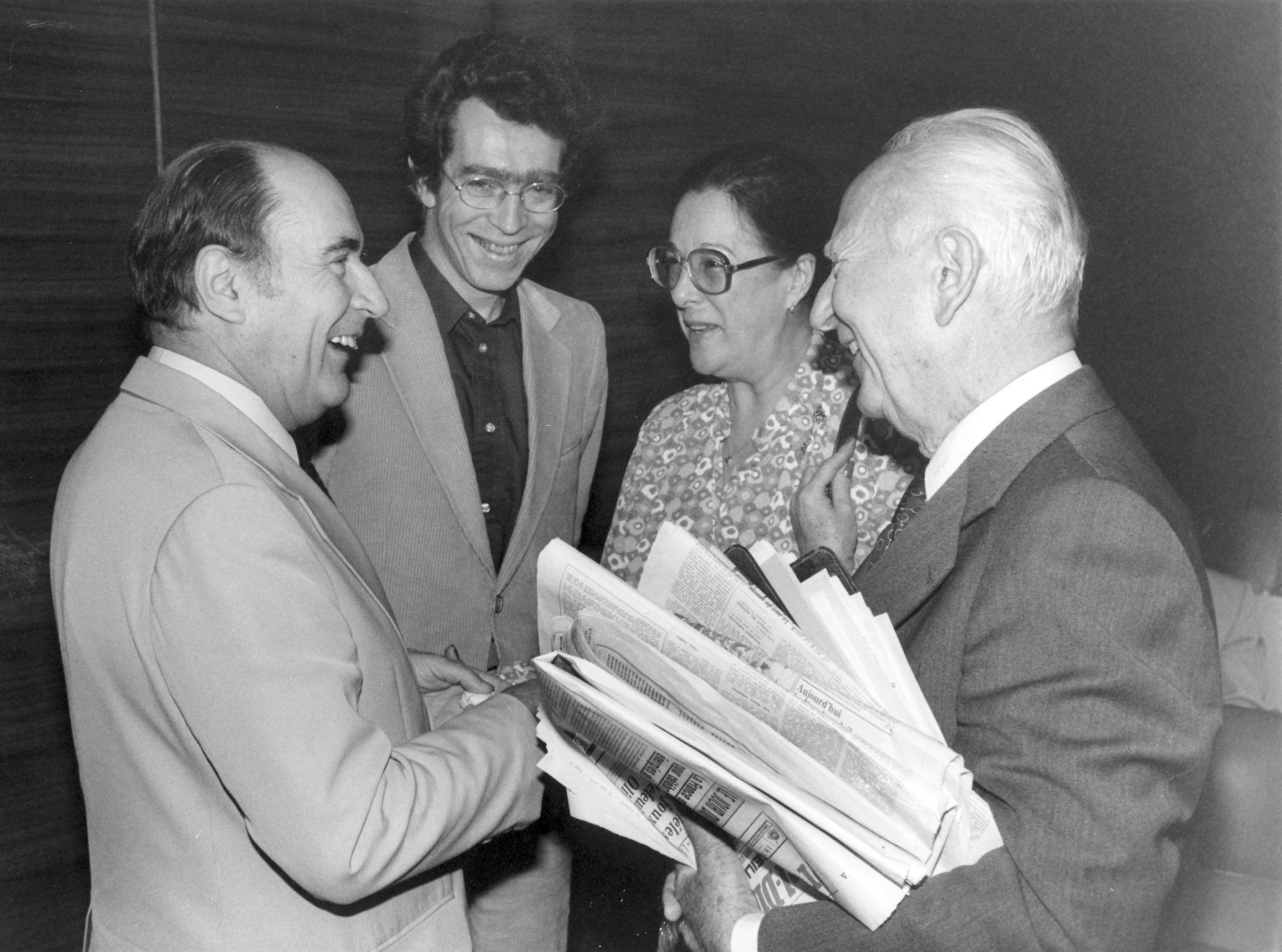

Avec l’aide de Mermaz, de Labarrère, de Deferre et de quelques autres qui, comme moi, connaissaient bien le groupe, Mitterrand sut tenir compte de cette admirable synthèse d’opinions et d’impressions, de certitudes et d’interrogations, d’intuition collective en un mot que peut secréter un groupe politique lorsqu’il est porté par des liens de confiance. C’est pourquoi l’affaire des généraux de l’O.A.S. fut à la fois si surprenante, si violente et, paradoxalement si vite absorbée. Elle résulta sans doute d’une fausse manœuvre de Mauroy, abusé par un secrétaire d’état languedocien dont on a oublié jusqu’au nom.