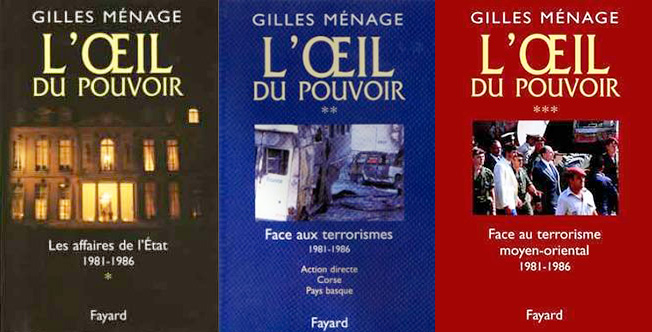

Extraits de Gilles Ménage, un homme à l’écoute paru en janvier 2016 dans le numéro 16 de la revue Charles.

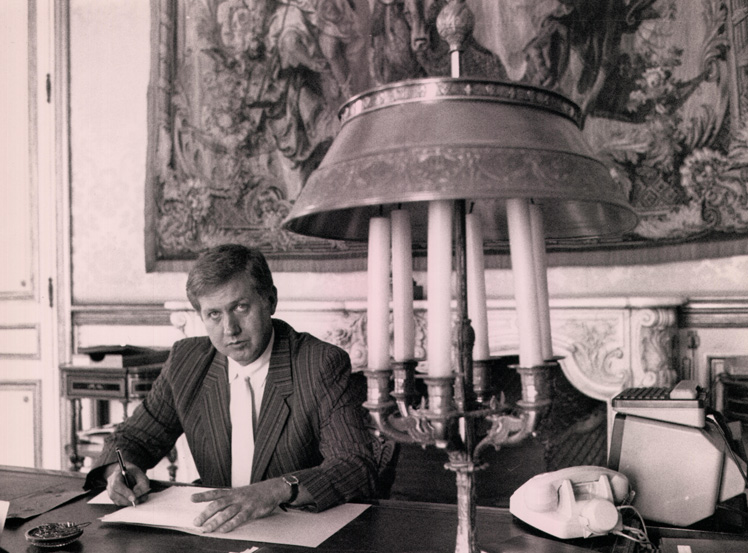

Durant onze années, Gilles Ménage, haut fonctionnaire passé par l’ENA, aura été à l’Élysée l’œil et les oreilles du pouvoir mitterrandien. Fidèle parmi les fidèles, l’ancien directeur de cabinet adjoint, puis directeur de cabinet du président de la République veille encore aujourd’hui sur la mémoire de « Tonton » en tant que secrétaire général de l’Institut François-Mitterrand. (…)

Julien Chabrout : Comment en vient-on à servir le président Mitterrand quand on ne l’a pas connu auparavant?

Gilles Ménage : Parfois, c’est le destin qui vous mène quelque part… Je suis arrivé au ministère de l’Intérieur en 1969 quand Raymond Marcellin était à sa tête. Je me suis d’abord installé à Montauban comme directeur de cabinet du préfet de Tarn-et-Garonne, puis à partir de 1970 quatre ans à Limoges comme directeur de cabinet du préfet de la région Limousin et du préfet de la Haute-Vienne. En 1974, j’ai été appelé à Paris pour être le chef de cabinet de Pierre Lelong, secrétaire d’État aux Postes et Télécommunications sous Valéry Giscard d’Estaing. C’était une période épouvantable. Je me suis vite réfugié à la préfecture de Paris de 1975 à 1981 comme chargé de mission au cabinet du préfet jusqu’en 1977, puis directeur de cabinet. Fin mai 1981, je reçois un coup de téléphone de Maurice Grimaud (directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur Gaston Defferre – NDLR). Il me dit : « Cher ami, acceptez-vous de me rendre un service, celui de vous présenter à l’Élysée ? » Je rencontre alors pour la première fois André Rousselet (alors directeur de cabinet de François Mitterrand – NDLR) qui me dit : « Acceptez-vous de servir le président ? » Je lui réponds : « Oui, je n’ai pas de problème avec ça. » Je n’avais aucun état d’âme car le président est élu au suffrage universel. Je ne vois pas comment un sous-préfet pouvait refuser. Je ne connaissais par ailleurs quasiment personne au PS et je n’ai jamais adhéré à ce parti. Nous sommes dans une période où la très grande majorité de la haute fonction publique, du côté du ministère de l’Intérieur, considérait que l’élection de François Mitterrand n’était pas légitime et que, de toute façon, cela ne durerait pas longtemps. Je suis arrivé à l’Élysée en tant que conseiller technique au cabinet de la présidence de la République, car tous les préfets pressentis avaient refusé de prendre ce poste. À l’époque, nous avons quasiment changé tous les préfets de place. On n’était pas dans un état d’esprit de chasse aux sorcières. Simplement, François Mitterrand n’aimait pas ceux qui en avaient fait « un peu trop »…

François Mitterrand avait-il lui-même donné cette consigne d’éviter des représailles ?

Non, ce n’est pas comme ça que ça marchait. La gauche avait un déficit criant de personnel administratif de haut rang. On ne disposait presque pas de préfets ou de sous-préfets socialistes… On a donc inventé des solutions en essayant de boucher les trous comme on pouvait. Avec André Rousselet, on avait un test très facile pour recruter les nouveaux préfets, les directeurs de l’administration centrale, etc. On leur demandait pourquoi ils venaient. La mauvaise réponse, éliminatoire, était : « Je veux servir l’État. » Car cela voulait dire : « Je ne veux pas servir François Mitterrand. »

Vous avez aussi mis de l’ordre dans la police…

C’est le deuxième virage, en 1982. Le problème qui se posait était le suivant : comment établissez-vous la confiance entre les fonctionnaires et un nouveau pouvoir ? S’il n’y a pas cette osmose, le système ne fonctionne pas. Par exemple, le renseignement ne remonte pas. Ce qui a fait déborder le vase, ce sont les attentats de l’été 1982. François Mitterrand a réuni l’ensemble des services à la mi-août. Il a dit en substance, après la réunion, car je n’étais pas présent mais on me l’a rapporté : « Je n’ai rien appris, ce sont des incapables. Il faut changer tous les directeurs de la police et du renseignement. » Ils ont tous été changés, sauf un, le directeur de la police judiciaire. J’étais à cette époque directeur de cabinet adjoint à l’Élysée, donc je n’étais pas dans le coup. J’avais perdu mes compétences de conseiller technique, mais j’ai proposé de m’occuper de la police et du renseignement intérieur. La première commande que j’ai eue de la part du président, en août 1982, a été de changer le préfet de police de Paris et le directeur général de la police. Avec François Mitterrand, nous étions les deux seuls au courant. Il ne m’a pas dit : « Je veux un militant socialiste, mais je veux des gens en qui j’ai confiance parce que je suis président de la République, les gouvernements passent mais moi je reste. » Il désirait une sorte de lien personnel. Il le ressentait d’autant plus que sous la IVe République, un ou deux fonctionnaires l’avaient lâché au moment de l’arrivée au pouvoir du Général de Gaulle. Il avait très mal vécu cet épisode et il en parlait encore. La situation sociale était assez agitée entre 1982 et 1983. Du coup, on reculait à chaque fois l’échéance des changements préparés. Jusqu’au jour où, comme souvent en politique, les évènements ont décidé. Il y avait eu, en réaction aux attentats, une manifestation de policiers devant le ministère de la Justice et devant la place Beauvau que l’on entendait depuis l’Élysée. Le 31 mai 1983 se déroule aussi l’attentat de la rue Trudaine à Paris où deux policiers sont tués et un autre gravement blessé. Lors du Conseil des ministres suivant, le président a proposé les deux noms sur lesquels on travaillait depuis plusieurs mois. Bien sûr, François Mitterrand avait au préalable personnellement tout vérifié. Quand le Conseil des ministres a commencé, le ministre de l’Intérieur Gaston Defferre ne savait même pas qui allait être directeur général de la police, ni préfet de police de Paris. En 1982, ont également été nommés le directeur de la DST (Direction de la surveillance du territoire – NDLR) et celui des RG (Renseignements généraux – NDLR). On a réalisé ce qui avait été dit comme on l’avait dit. Mais cela a pris du temps.

À la même époque se met en place la fameuse cellule antiterroriste de l’Élysée…

Dès le départ, un problème est apparu sur la sécurité du président. Elle était égale à zéro. En semaine, le portail de l’Élysée était ouvert toute la journée, seulement barré par une simple chaîne… Il n’y avait pas de voiture blindée, pas de suivi du président 24 heures sur 24. C’était une pétaudière insensée. Un jour, André Rousselet me dit que ça ne peut plus durer. La veille, dans la Nièvre, un chien avait grogné contre le président et il n’y avait eu aucune réaction des policiers présents. Cela se passe en avril 1982, donc avant les attentats terroristes. François de Grossouvre ou Charles Hernu, je ne sais plus, fait alors appel à Christian Prouteau, lequel avait à l’époque des états d’âme. Il avait dit à François Mitterrand : « Vous savez Monsieur le président, je n’ai pas voté pour vous… Si je dois m’occuper de votre sécurité, il faut que je sache tout ». Christian Prouteau était donc dans cette disposition d’esprit quand sont survenus les nombreux et graves attentats de l’été 1982. Il fait alors une note et propose de créer la cellule antiterroriste de l’Elysée. Il demande des moyens, des personnels et 20 ou 25 lignes de téléphone gérées par le ministère de la Défense, ce qui n’était pas grand-chose, comparé à ce que fait aujourd’hui la NSA (National Security Agency – NDLR)… Le système était compliqué : il y avait Christian Prouteau, un secrétaire d’Etat à la Sécurité publique et un ministre de l’Intérieur. En fait, le changement va surtout porter ses fruits à partir de 1983. (…)

Il usait aussi parfois de la séduction…

Avec moi, il n’y avait pas beaucoup de séduction au travail. C’était carré. C’est lui qui nous convoquait. Il commençait par évoquer ce qu’il avait à nous dire et ensuite c’était à nous de placer ce qu’on pouvait. J’ai toujours préféré la communication écrite à la communication orale car elle était plus sûre, plus rapide et plus précise. Je ne faisais jamais passer mes notes par Jacques Attali, comme ça je n’ai pas eu à les relire sous son nom un peu plus tard… Quand vous aviez longtemps travaillé avec Mitterrand, vous vous sentiez conforté dès lors que vous n’étiez pas désavoué. Pourtant, face à un Premier ministre ou des ministres, cela aurait pu être le cas. Il fallait toutefois suivre les règles non dites et ne pas extrapoler.

Et il n’y a jamais eu de soucis entre vous ?

Non, cela s’est bien passé et je n’ai jamais eu aucun problème. Je lui faisait tout remonter. Concernant la question de l’Andorre, on ne parvenait plus à régler la situation car c’était un système complètement féodal. Un jour, je fais une note à François Mitterrand et je lui dis : « Ce système ne peut plus durer. Et si l’on faisait une Constitution pour donner l’indépendance à l’Andorre ? » il me dit : « Allez-y. » J’ai eu seulement droit à ces deux mots. Il nous a laissé faire mais après, si l’on n’avait pas réussi, je ne sais pas ce qui se serait passé ! Je n’ai jamais été mal à l’aise avec les décisions du président, avec la façon dont il avait de considérer ce que vous faisiez. Ce n’était pas outrageusement partisan, c’était en général toujours mesuré et ce n’était pas acariâtre. (…)

Avez-vous gardé des contacts avec François Mitterrand après votre départ de l’Elysée, en juillet 1992 ?

Je ne l’ai pas revu très souvent, mais je me rappelle que nous sommes allés en Andorre pour la Constitution que l’on avait faite ensemble. J’étais très occupé à la présidence d’EDF (de 1992 à 1995). Je n’ai jamais été un intime de François Mitterrand. Je peux être classé parmi les proches car j’étais son directeur de cabinet mais pas parmi les intimes. Entre nous, il n’y avait pas de longues discussions qui sortaient du cadre professionnel.

Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous l’avez vu ?

C’était en mars ou avril 1995 à l’Elysée. Nous avons discuté de l’élection présidentielle. Il me demande comment je vois la situation et je lui dis que je pense que Jacques Chirac sera élu. La dernière parole entendue de lui, ou presque, fut la suivante : « Ah, c’est dommage que je ne puisse pas me représenter une troisième fois, je suis sûr que je les battrais encore. »