L’élection présidentielle de 2012 mobilise l’attention des appareils politiques et d’une large part de nos concitoyens. Les références mitterrandiennes et les comparaisons avec la campagne de 1981 étant nombreuses, La Lettre revient sur l’histoire de cette campagne. Entre spécificités et similitudes, le combat pour la présidence reste apparemment la rencontre d’une personnalité avec une majorité de la société.

Le « quadrille bipolaire »

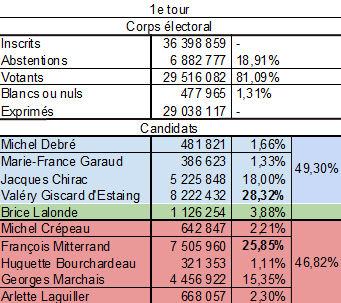

Il faut en premier lieu rappeler que la campagne de 1981 est marquée par le fameux « quadrille bipolaire », théorisé par Maurice Duverger dès les débuts de la Ve République. Il s’agit d’une forme subtile de la bipolarisation de la vie politique française, du fait des nouvelles règles du jeu politique induites par l’élection du Président au suffrage universel direct à deux tours. Le quadrille oppose en effet deux camps, gauche et droite, eux-mêmes scindés en deux : à droite, l’UDF de centre-droit de Valéry Giscard d’Estaing, Président de la République (21,37 % des suffrages exprimés lors des élections législatives de 1978) s’oppose au RPR de Jacques Chirac, héritier du gaullisme (22,52 %) ; à gauche, le PCF de Georges Marchais (20,61 %) s’oppose au nouveau PS de François Mitterrand (22,82 %).

Très tôt, François Mitterrand avait compris les effets que produiraient sur la vie politique française les nouvelles institutions de la Ve République. Il imagina alors, sans doute dès 1959, une stratégie politique victorieuse pour les progressistes : l’union de la gauche. Cette stratégie, il l’exprime très clairement en novembre 1970, alors qu’il n’est pas encore à la tête du PS. Pour être gagnante, elle suppose, à ses yeux, d’une part une alliance programmatique entre la gauche non-communiste et le PCF, d’autre part, un rééquilibrage au sein de l’union des forces socialistes par rapport aux forces communistes. En d’autres termes, une gauche où le PS domine le PCF afin de ne pas effrayer les électeurs modérés au second tour. C’est grâce à ces deux options, rééquilibrage et alliance, que l’union de la gauche sera victorieuse.

C’est cette ligne politique que François Mitterrand impose à partir du Congrès d’Épinay, en juin 1971, date à laquelle il devient le Premier secrétaire du PS. La concrétisation d’un Programme commun avec le PCF (1972), la tenue des Assises du socialisme (1974), le renforcement du PS tout au long des années soixante-dix, l’amélioration de son audience électorale – y compris au détriment du PCF – sont autant de faits qui paraissent valider cette stratégie et semblent rendre possible une victoire en 1981.

Toutefois, trois ans avant cette échéance, cette stratégie d’union de la gauche est doublement remise en cause.

Elle l’est, en premier lieu, par le PCF. Comprenant – à la suite des élections municipales de 1977 où le PS les devance – qu’ils ne tirent aucun profit de cette union, les dirigeants communistes en dénoncent les fondements. C’est la rupture, laquelle explique en partie l’échec de la gauche aux élections législatives de 1978. Elle l’est, en second lieu, à l’intérieur même du PS. À la suite de l’échec électoral de 1978, Michel Rocard décide en effet de contester à la fois le leadership de François Mitterrand et de son courant – jugé « archaïque » – et l’alliance avec le PCF qui implique à ses yeux un positionnement peu compatible avec les réalités économiques et sociales du pays.

On sait comment François Mitterrand réagit à cette double contestation. Passant outre les critiques en « droitisation » du PCF, il s’adresse désormais directement aux électeurs communistes afin d’être unitaire pour deux. Quant à Michel Rocard, François Mitterrand conteste ses positions et, s’appuyant comme en 1971 sur l’aile gauche du PS (le CERES de Jean-Pierre Chevènement), il le rejette dans la minorité du parti lors du Congrès de Metz de 1979.

François Mitterrand impose sa candidature

C’est dans ce contexte politique tout de même délicat que François Mitterrand aborde l’échéance présidentielle de 1981. Il est critiqué à gauche par le PCF et au sein de son propre parti par Michel Rocard. Rappelons qu’à l’été-automne 1980, Michel Rocard est mieux placé que lui dans les sondages, que François Mitterrand est donné perdant face à Valéry Giscard d’Estaing et qu’il ne sera plus, comme en 1965 et 1974, le candidat unique de la gauche. Bien que victorieux lors du Congrès de Metz, la question de sa candidature reste donc ouverte.

A-t-il vraiment hésité ? À l’été 1980, lorsqu’il prépare son livre-campagne Ici et maintenant, il semble avoir parfaitement mesuré ces difficultés, mais aussi ses propres forces. En premier lieu, il s’est forgé une image auprès des Français. L’homme de l’Observatoire a été effacé par l’écrivain humaniste qui séduit à Apostrophe, par le leader de la gauche unie, à la tête d’un parti en capacité de gouverner et disposant de puissants relais. Depuis dix ans, ses propositions politiques sont connues. En 1965 et 1974, des millions de Français ont voté pour lui. Son alliance avec les communistes peut-elle encore effrayer alors qu’il n’hésite pas, lui-même, à contester leurs positions à l’égard de l’Union soviétique ? Enfin, le bilan du Président Valéry Giscard d’Estaing, du fait de la crise pétrolière et monétaire, du chômage, de sa gestion contestée des affaires étrangères, de sa mauvaise image personnelle, représente une occasion pour la gauche d’affronter une droite affaiblie et divisée.

Autant de raisons qui ont certainement poussé François Mitterrand a être candidat. Encore fallait-il lever l’hypothèse Rocard. Celui-ci s’est en effet déclaré candidat à la candidature au sein du PS lors de son « appel de Conflans », le 19 octobre 1980. Mais, conformément à un engagement pris à l’issue du Congrès de Metz, il annonçait – erreur ! – qu’il retirerait sa candidature si François Mitterrand décidait de se lancer dans la course à l’Élysée, puisque ce dernier était à la tête du PS. Le 8 novembre, après avoir ménagé un certain suspens et suscité un appel de plusieurs fédérations, François Mitterrand annonce sobrement sa candidature lors d’un comité directeur. La mort dans l’âme, Michel Rocard se retire, certains de ses partisans condamnant par avance la décision du Premier secrétaire.

Le programme du candidat

Candidat, certes, mais avec quel programme ? En 1980, le PS disposait d’un programme préparé par Jean-Pierre Chevènement et qui, certes, avait été sensiblement remanié pour tenir compte du contexte de crise, mais dont la tonalité radicale prolongeait celle du Programme commun. Union de la gauche oblige ! C’est sur la base de ce texte et de quelques autres que furent établies, entre décembre 1980 et janvier 1981, les 110 propositions du candidat François Mitterrand.

Celles-ci s’inscrivent explicitement dans la continuité de 1936. Elles forment un ensemble où l’on retrouve un fort interventionnisme économique – il est question de nationalisations, de planification, de croissance économique, d’industrie, de recherche –, des mesures de justices sociales – retraites, congés, impôt sur les grandes fortunes –, de mesures libérales sur le plan des mœurs et des institutions – droits des femmes, des immigrés, culture, réforme de la justice, décentralisation, école. Au final, tous les secteurs de la société française sont concernés, c’est ce « socle » qui doit constituer le socialisme français, voie moyenne entre le communisme et le capitalisme.

L’organisation partisane de la campagne

Au-delà de cette ensemble de propositions, débattues depuis dix ans, le PS et son candidat abordaient la campagne – dirigée depuis la rue de Solférino – avec un Parti loin de l’amateurisme de 1974 : plan média, planning précis, déplacements en avion, scénographie des meetings, service d’ordre, etc. À la tête de cette machine, comme directeur de campagne, Paul Quilès. À celui-ci était associé un ensemble de structures annexes – voire concurrentes – chargées tant de la coordination technique que du message politique, où l’on retrouvait des leaders socialistes de toutes les tendances, des fidèles du temps de la CIR, des militants-experts plus jeunes, repérés par François Mitterrand depuis la fin des années 1960. À une cellule de communication destinée à l’analyse électorale et aux matériels militants, s’ajoutait une cellule « externe », destinée à la communication publicitaire, sous l’autorité de Jacques Séguéla mais où Gérard Colé et Jacques Pilhan imposèrent une « écriture médiatique » de la campagne. C’est à cette dernière équipe que l’on doit le slogan de « Force tranquille » et surtout le plan « Roosevelt contre Louis XVI » qui visait à transformer les faiblesses supposées de François Mitterrand en forces – son âge devient expérience, etc – et les atouts de M. Giscard en handicaps – son sens de la nuance devient inconstance, etc. « Campagne à la chinoise », selon l’expression de Paul Quilès, la campagne de 1981 devait allier l’action médiatique et nationale du candidat et l’action locale de chaque militant. Le candidat – les archives de l’Institut François Mitterrand conservent des notes manuscrites où il rédige et corrige argumentaires et petites phrases –, les médias audiovisuel ou papier (nationaux, régionaux ou locaux), tous les types d’élus, les groupes d’entreprises, les syndicats, les associations catégorielles, les mouvements de jeunesses, des acteurs de la société civile – mobilisés à travers les comités de soutien –, chacune des sections ou fédérations, chaque militant – auquel on fournit des argumentaires pour les marchés, bistros, transport public –, furent les relais du message socialiste sur tout le territoire, plus ou moins harmonisé du national au local.

Se pose bien entendu la question du financement. Certains évoquent pour la campagne de M. Giscard d’Estaing une somme de 70 millions de francs et pour celle de François Mitterrand, 19. Pour ce dernier, l’essentiel (13 millions) était dépensé dans la fabrication du matériel de campagne et dans l’achat d’espaces publicitaires. Mais il faudra probablement corriger ces chiffres à l’avenir – pour tous les candidats – afin de tenir compte des financements directs de diverses entreprises.

L’attente

Discret pendant l’été et l’automne 1980 – tant et si bien que certains s’interrogèrent sur sa volonté d’être candidat –, François Mitterrand, on l’a vu, se déclare lors d’un comité directeur le 8 novembre. De fait, il devient le seul candidat du PS. Il publie au même moment son livre Ici et maintenant. Puis, il entre dans une période de non-campagne qui, à part quelques interventions ici et là – critiquant principalement l’action du gouvernement de M. Giscard – et, surtout, des déplacements à l’étranger, se caractérise par son absence des grands médias.

Au mois de novembre, par exemple, il déclare que la campagne ne commencera véritablement qu’avec sa désignation par les militants socialistes, en janvier 1981. Il enchaîne alors plusieurs déplacements à l’étranger : États-Unis (7-9 décembre), Israël (19 décembre), Chine et Corée du nord (10-17 février), Allemagne (4-5 mars) où, de RDA en RFA, il refait en compagnie de l’ex-chancelier Brandt le chemin de son évasion du camp de prisonnier où il était détenu en 1941. Entre temps, il prend néanmoins le temps d’être investi par les Socialistes réunis en Congrès extraordinaire à Créteil et il réunit un premier grand meeting, le soir, à la Porte de Versailles. Là, il appelle à « sauver la République » de l’échec de la droite.

Pourquoi cette relative distance ? Certes, il laisse le champ libre à Georges Marchais, candidat du PCF, qui dénonce une « fuite à droite » du PS. Mais il crée aussi de l’attente, impose son rythme aux médias, se prépare pour le duel avec M. Giscard – qui ne s’est pas encore déclaré –, conforte à l’étranger sa stature d’homme d’État – son adversaire multipliant lui aussi les rencontres et sommets officiels – et laisse les sept autres candidats attaquer le bilan de son futur adversaire.

À droite, d’ailleurs, la division est la règle. Michel Debré – gaulliste historique ! – se déclare. Idem pour Marie-France Garaud. Mais c’est surtout Jacques Chirac, ancien Premier ministre de M. Giscard, qui multiplie les attaques, et présente sa candidature, le 3 février, comme le seul moyen d’enrayer « le processus de dégradation » du pays. Cette situation force le Président sortant à réagir plus rapidement qu’il ne le prévoyait. Fin février, l’UDF dresse un bilan positif de l’action gouvernementale. Puis, le 2 mars, c’est le Président lui même qui se déclare, devenant « citoyen-candidat » et participant à une première grande émission de télévision le 10. La raison en tient certainement aux sondages qui lui sont de moins en moins favorables : de plus de 35 % au tournant de l’été-automne 1980, le voici en dessous de 30 % à l’approche du printemps 1981. François Mitterrand et lui sont désormais au coude à coude.

Le vrai départ

C’est à ce moment là, parallèlement donc à l’entrée en campagne du Président Giscard, que François Mitterrand entre réellement en campagne. Il est prêt. Ses équipes sont prêtes. Comment se déroule la campagne ? Essentiellement en province. Elle alterne des réunions ou visites thématiques dans la journée suivies d’un grand meeting en soirée. À ces apparitions du candidat s’ajoutent plusieurs grands rendez-vous télévisuels et un grand nombre d’interventions dans les deux autres médias, radio et presse. Ce qui signifie des journées, à Paris, pour les préparer. Pas une journée, pas un média, pas une catégorie sectorielle, qui n’aient pas reçu l’attention du candidat, le tout relayé localement.

C’est ainsi que du début mars jusqu’au 24 avril – avant-veille du premier tour –, François Mitterrand effectue une trentaine de déplacements, il détaille ses 110 propositions (voir encadrés), fait de nouvelles annonces, ou insiste sur la thématique centrale de sa campagne : la réponse à la crise.

| Mars – 8, Association santé et socialisme, Beauvais ; 10, conférence de presse ; 13, Paris ; 14, Lorient ; 15, Évry, Montgeron ; 16, Orléans, Chartres ; 18-19, rencontre avec les leaders de l’internationale socialiste, UNESCO ; 20, Poitiers, Niort, Rennes ; 23, Conches, usine Renault, Louviers, Rouen ; 24, Bordeaux ; 26, conférence devant la presse anglo-saxonne ; 27, Corrèze, Limoges ; 29, Paris ; 30, Strasbourg, Reims. Avril – 2, Dijon, Lyon ; 3, Ajaccio ; 4, Avignon ; 6, Freyming-Merlebach, Metz ; 7, Alençon, usine Moulinex, Caen ; 9, Mayenne, Saint-Nazaire, Brest ; 10, salon des composantes électroniques ; 11, Carcassonne et Béziers, Perpignan ; 12, Bagnols-sur-Cèze, Dijon ; 13, Bourges ; 14, Belfort, Sochaux, Besançon ; 16, Clermont-Ferrand ; 17, Pau, Grenoble ; 18, Landes, Vieux-Boucau ; 21, Lens, Berck, Lille ; 22, Sénat ; 23, Marseille ; 24, Toulouse. Thèmes abordés et relayés par les médias – santé, droit des immigrés, décentralisation, pêche, école, sport, problèmes énergétiques (“le nucléaire est une donnée que nous ne refusons pas à condition qu’il ne se retourne pas contre l’homme”), désarmement, culture, monde associatif, institutions françaises, emploi, économie, agriculture, guerre froide, jeunesse, sécurité, croissance économique, statut de la Corse, capacité de la gauche à gouverner, rapatriés d’Afrique du nord, charbon, Europe, union de la gauche, recherche et innovation économique, régionalisation. Principales interventions du candidat dans les médias – Sud-Ouest, Dernières nouvelles d’Alsace, Progrès de Lyon, L’Express, Paris Match, Europe 1-Club de la presse, Paris Normandie, France Inter, messages officiels de campagne, Le Parisien, Les Échos, RMC, La Croix, Le Nouvel économiste, Le Matin, Le Soir, Face à la rédaction–Europe 1, France-Soir, Sud-Radio, Le Quotidien, RTL-Le grand jury, Le Monde. |

Afin de jouer la répétition, les grands meetings sont organisés de la même manière. Vers 19h, en fin d’après-midi, commence l’accueil des militants – entre 2 et 20 000. Ceux-ci assistent d’abord à une première partie de variétés – par exemple Dalida chantera à plusieurs occasions –, puis on diffuse un film dénonçant la politique giscardienne. Ensuite, plusieurs personnalités politiques – Maïté Jourdan, demandeuse d’emploi, présidente du Comité de soutien de François Mitterrand, des leaders nationaux tels que Lionel Jospin ou Pierre Mauroy, des représentants politiques locaux connus. Ensuite, une intervention de François Mitterrand sur plus d’une heure et demie. À la fin, il est rejoint sur scène par des militants, rose à la main, et la salle chante l’hymne du PS (de Théodorakis).

Ces grands meetings – largement relayés par les médias – sont l’occasion pour le candidat de développer ses propres propositions en priorité dans les domaines de l’emploi et de la justice sociale. Il y ignore les attaques de M. Marchais mais en appelle au rassemblement de toute la gauche sur son nom. Du reste, il n’hésite pas à dépasser les clivages. Certaines personnalités gaullistes appellent à la soutenir, et lui-même, n’hésite pas à se poser non pas en héritier mais en successeur de De Gaulle.

Ces grands meetings sont aussi l’occasion de répondre aux critiques de la droite. C’est ainsi que François Mitterrand raille son adversaire lorsque celui-ci annonce sa candidature – « on aurait plutôt attendu qu’il présentât ses excuses » – l’attaque sur l’affaire des diamants ou sur sa morgue supposée. Aux accusations du désordre socialiste à venir que lance la droite, François Mitterrand répond par une évidence : c’est la droite qui gouverne et qui crée le désordre. Les propositions de M. Giscard ? Les fameux « 4 D » : déclin, décadence, destruction, désarroi. Le candidat socialiste s’interroge : « Comme si sept ans cela ne suffisait pas pour faire ses preuves. Giscard, soudain illuminé trois semaines avant le premier tour, nous dit : je vais me mettre au travail. » Celui-ci serait d’ailleurs le « champion du monde des promesses non tenues » ou encore le « petit télégraphiste » de M. Brejnev. François Mitterrand attaque d’ailleurs sévèrement la politique étrangère giscardienne, relevant que son adversaire n’avait pas « le monopole de la France ». Notons qu’il prononce rarement le nom de son adversaire, préférant le qualifier de « candidat sortant » puis de « candidat-finissant » lorsqu’à partir du 12 avril les sondages commencent à s’inverser : le Figaro refusera de publier son enquête, elle le sera par Le Monde.

Il faut bien entendu évoquer les deux grands rendez-vous télévisuels du premier tour. L’émission Cartes sur Table, le 16 mars, sur Antenne 2, puis Le Grand Débat, sur TF1, le 31. Certes, il répond à des journalistes, mais c’est aussi à distance une réponse à M. Giscard, celui-ci étant intervenu dans ces mêmes émissions quelques jours avant. Le candidat socialiste y apparaît détendu, critiquant le bilan de son principal adversaire, détaillant ses propositions, éludant la question de la participation communiste tant que ceux-ci n’auront pas rejoint ses positions, insistant sur la capacité du PS à gouverner, se projetant – et le téléspectateur avec lui – dans la perspective d’un gouvernement de gauche au pouvoir.

Pendant ce temps, la campagne de M. Giscard ne prend pas. Les attaques de Jacques Chirac sont incessantes. Quant au slogan, « il faut un président à la France » il est rapidement détourné. Il semble qu’il lui soit impossible de répondre au mécontentement lié à la crise, à l’usure du pouvoir, aux aspirations des nouvelles classes sociales.

Du premier au second tour

Le 24 avril, à Toulouse, lors de son dernier meeting de campagne, François Mitterrand se déclare certain de la victoire le 10 mai. En apprenant les résultats à Château-Chinon, il verra qu’il n’avait pas tort. La surprise vient du très faible score des Communistes, largement compensé par son propre résultat qui le place très proche de celui du « président-sortant ».

Valéry Giscard d’Estaing est cependant loin d’être battu. Il a su maintenir son image de président et son camp atteint quasiment la majorité. Tout va donc se jouer dans les reports.

À gauche, ces reports sont rapides et complets. Y compris la trotskiste Arlette Laguiller, qui appelle à voter pour le candidat socialiste. 92% des électeurs communistes voteront François Mitterrand le 10 mai. La stratégie d’union de la gauche est payante. À droite, les choses sont bien plus compliquées. Marie-France Garaud appelle à voter blanc. Quant à Jacques Chirac, il indique qu’« à titre personnel, je ne puis que voter pour M. Giscard d’Estaing » mais ajoute pour les autres « le 10 mai, chacun devra voter selon sa conscience ». 79% des électeurs chiraquiens voteront pour M. Giscard mais 11% s’abstiendront et 16% voteront pour François Mitterrand. Plus d’un million d’électeurs feront ainsi défaut à la droite.

Pour compenser cet effet, M. Giscard cherche à effrayer les électeurs tentés par le vote Mitterrand. Il évoque « l’ordre communiste ou le désordre socialiste » ou encore « la bureaucratie et le marxisme ». Mais avec un PC à 15 %, l’argument porte moins. François Mitterrand, lui, prolonge la dynamique de son résultat du premier tour, car à gauche on commence à y croire. Il cumule les ralliements, en appelle à toutes les forces progressistes, rappelle ce qu’il fera au lendemain du 10 mai – pour contrer l’argument de chaos propagé par la droite – et pose cette question : « peut-on changer de politique sans changer de Président » ? Il fait peu de déplacements (Alfortville, Meaux, Epinal, Mulhouse et surtout Nantes où il termine sa campagne), intervient peu dans les médias et semble se concentrer sur son face à face avec son adversaire, qui doit avoir lieu le 5 mai.

En 1974, le match avait tourné à son désavantage. Chacun se souvient du ton professoral de M. Giscard, de ses formules chocs : « l’homme du passé », le « monopole du cœur ». Mais cette-fois ci, François Mitterrand est prêt. Face à un adversaire qui a désormais un bilan, il incarne cette « force tranquille ». Robert Badinter et Serges Moati ont âprement négocié les règles du débat – animé par Jean Boissonnat et Michèle Cotta – pour que l’équité soit assurée.

Face à un Giscard qui s’évertue à dénoncer le programme socialiste et l’alliance avec le PCF, François Mitterrand répond point par point. Pugnace, c’est lui, cette fois-ci, qui trouve les formules chocs : «l’homme du passé […] l’homme du passif », « je ne suis pas votre élève. Vous n’êtes pas le Président de la République, ici, vous êtes mon contradicteur », ou encore, répondant à une question insistante de son adversaire sur le cours du deutschemark : « lorsqu’on passe de 1,87 F à 2,35 F environ, en l’espace de sept ans, ce n’est pas une réussite pour le franc ». Concluant le débat, il appelle les Français à prendre conscience des formidables mutations en cours dans le monde, en appelle à la liberté, et demande que l’on fasse confiance au « changement ».

Certes, le lendemain et dans les derniers jours, les attaques se feront plus vives à droite, mais rien n’y fera. Le 10 mai, à 18h30, les estimations donnant la victoire à François Mitterrand circulent dans les salles de rédaction. À 20h, la télévision fait l’annonce que l’on sait.

Le « peuple de gauche » descend dans les rues de Paris et converge vers la Bastille où une grande fête s’organise. À Château-Chinon, François Mitterrand, seul, écrit l’allocution qu’il va prononcer sous le porche de la Mairie. Il écrit une nouvelle page de notre histoire.