Fin 1975, la mort de Franco et la pression antifranquiste contre la dictature ont permis d’amorcer le processus de transition politique. Sur le plan interne, un système démocratique a été mis en place grâce, entre autres mesures, à la tenue d’élections libres (1977) et à la validation de la Constitution (1978) 1. Sur le volet externe, l’objectif principal était l’adhésion de l’Espagne à la CEE afin d’être sur un pied d’égalité avec les autres pays européens. En 1976, le gouvernement d’Adolfo Suarez manifestait son intérêt pour le Marché commun et, un an plus tard, le ministre des Affaires étrangères rendait officielle la candidature de l’Espagne pour devenir membre du Club Européen.

L’objectif de cette étude est d’analyser la position de François Mitterrand et du PS sur l’adhésion de l’Espagne entre 1976, date à laquelle les discours ont été structurés, et 1986, année de l’adhésion officielle de l’Espagne au Marché commun. Il est étonnant de constater qu’aussi peu de travail ait été réalisé jusqu’à présent sur cette question, malgré le fait que la position de Mitterrand ait été déterminante pour l’intégration espagnole 3. D’abord parce que Mitterrand a été le seul dirigeant politique à voter ouvertement pour l’adhésion et ensuite parce qu’il a contribué à débloquer la situation à l’Elysée. Le gouvernement de Valéry Giscard (1974-1981) avait maintenu une attitude favorable à l’adhésion, mais ne l’avait pas concrétisé dans son discours lors de ses rencontres européennes. Néanmoins, Mitterrand a transformé ses arguments au sujet de l’Espagne en véritables mesures et débats. La présidence des institutions de l’UE au cours du premier semestre de 1984 a été, comme on le verra plus loin, le meilleur exemple qui soit. Cette recherche vise à connaître l’évolution du discours socialiste de Mitterrand entre 1976 et 1986, vérifier s’il y a eu des changements de position après les élections de 1981, étudier sa position en Europe et, surtout, comprendre comment il a su préserver la confiance d’une partie du Midi (région la plus affectée) et défendre en même temps l’adhésion. Il ne faut pas oublier que le partenariat agricole mené par la FNSEA et la CNJA, lié aux partis les plus conservateurs, s’est constamment opposé à l’adhésion. Ce qui a provoqué une confrontation permanente entre le gouvernement socialiste et les organisations agricoles.

Les socialistes dans l’opposition : 1976-1981

Le PS, depuis sa fondation au Congrès d´Épinay, a fait de l’européanisme et de la démocratie deux de ses principaux piliers idéologiques 4. Sa réflexion sur les problèmes agricoles était plus globale : la crise interne de la PAC et les problèmes engendrés par l’adhésion de la Grande-Bretagne étaient quelque- unes des autres raisons de la perte du potentiel agricole français.

Pour toutes ces raisons, le programme du PS, présenté par Georges Sutra, s’est prononcé en faveur de l’adhésion de l’Espagne à la CEE, tout en précisant quatre conditions 5.

Comme toutes les autres forces politiques, le PS s’est servi de ce débat pour tenter de gagner des voix en critiquant les positions adoptées par les autres partis. Dans la plupart des cas, les accusations étaient dirigées contre ses deux rivaux électoraux directs. Le gouvernement de Valéry Giscard, avec lequel il partageait l’espace électoral du secteur le plus modéré, s’est vu reprocher de ne pas compter sur les autres partis politiques pour prendre une décision en ce qui concerne l’Espagne. Pour le PS, il s’agissait d’une question d’Etat à laquelle tous les représentants de l’Assemblée nationale devaient participer 6.

Durant cette période, les relations bilatérales furent très tendues, ce qui a déterminé la position française. L’adhésion de l’Espagne à la CEE et la lutte de l’ETA contre le terrorisme ont été les deux questions les plus épineuses entre les deux pays. La destruction par les agriculteurs français de fruits, légumes et vins d’Espagne ou l’interception de produits maritimes français par des pêcheurs basques sont quelques exemples de crispations sociales 7.

Le PS au gouvernement : 1981-1986

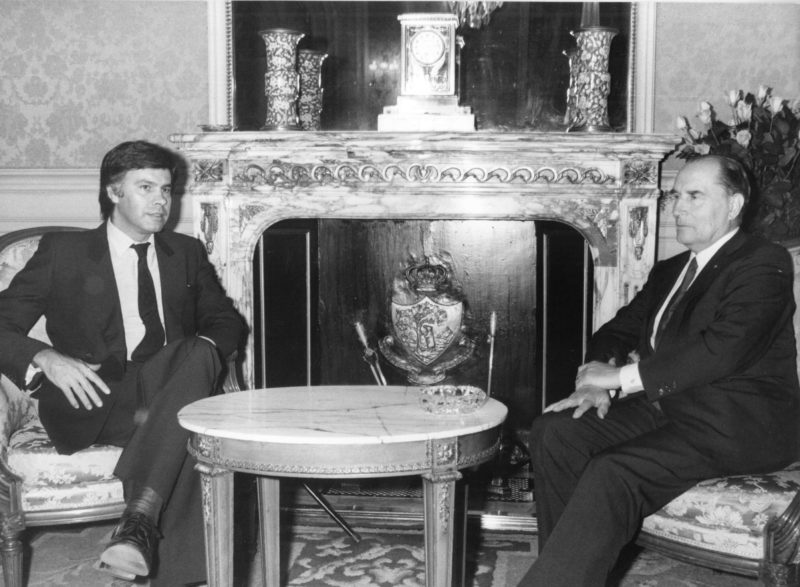

La victoire du PS aux élections présidentielles de 1981 a modifié son rôle dans la politique nationale. A partir de ce moment-là, ils ont dû aborder la question de l’élargissement de la CEE sous un autre angle. Ce débat ne pouvait plus être un argument pour critiquer les autres partis. François Mitterrand et son équipe gouvernementale ont dû négocier les conditions d’adhésion à Bruxelles, résister aux pressions des syndicats agraires et de l’opposition politique et établir un nouveau lien avec les autorités espagnoles. Ce dernier point, comme on le verra dans ce paragraphe, démontre que l’adhésion de l’Espagne n’était pas seulement un dialogue entre la CEE et l’Espagne elle-même, mais que la relation avec les gouvernements de certains pays membres, notamment la France, était primordiale. L’évolution du rôle du PS dans le paysage politique français n’a pas entraîné une transformation du discours socialiste sur l’adhésion de l’Espagne. Elle a maintenu la même idée d’accepter l’entrée en Espagne pour autant que les quatre préalables mentionnés antérieurement soient respectés. La seule variation qui s’est produite n’a pas eu d’incidence sur le contenu de ses propositions, mais sur la manière dont les débats ont été abordés. Depuis leur arrivée à l’Élysée, ils ont essayé de montrer à la société que le débat sur l’adhésion était plus complexe qu’il ne paraissait 8. De multiples intérêts nationaux faisaient obstacle à la prise de décisions. Chaque pays membre, mais aussi l’Espagne, protégeait son économie et sa politique et, très rarement, les besoins communautaires primaient. En outre, depuis l’ouverture officielle des négociations en 1979 et jusqu’en 1981, les négociations n’avaient guère progressé. Le blocage britannique des budgets communautaires en 1979, les conditions mêmes que l’Espagne voulait imposer, les difficultés des relations hispano-françaises et l’inactivité de Valéry Giscard d’Estaing durant les conseils des ministres européens ont interrompu les débats sur l’entrée de l’Espagne dans la CEE.

L’évolution des relations franco-espagnoles pour l’intégration européenne entre l’arrivée de Mitterrand à l’Elysée (1981) et l’entrée officielle de l’Espagne dans la CEE (1986) a traversé deux phases différentes. En premier lieu, la période 1981-1983 a été caractérisée par la même tension bilatérale qui existait jusque-là. Bien qu’en Espagne, Adolfo Suárez ait été remplacé par Leopoldo Calvo Sotelo en tant que président, la situation ne s’est pas améliorée. Le problème du terrorisme avec l’ETA et l’apparition de nouveaux conflits occasionnels tels que celui de l’huile de colza ont empêché l’amélioration des relations 9 .

D’autre part, entre 1983 et 1986, la situation s’est considérablement améliorée au point que, bien que certaines altercations se soient poursuivies, la presse, symboliquement, a estimé que “il n’y a plus de Pyrénées” 10.

En troisième lieu, la nomination de hauts fonctionnaires français ayant une bonne image de l’Espagne ou connaissant la culture de ce pays a également facilité la progression des négociations. Pierre Guidoni fut nommé ambassadeur à Madrid. Cet homme politique socialiste avait été l’un des défenseurs de la viticulture française, bien que la plupart du temps, selon les directives du parti. Son choix pouvait être considéré comme un geste pour rassurer les régions du sud. Au ministère de l’Agriculture, Michel Rocard a remplacé Édith Cresson. Ce dirigeant socialiste s’est efforcé de rendre son portefeuille ministériel plus responsable des négociations d’adhésion et de veiller à ce que les décisions ne soient pas prises exclusivement par les ministères des affaires étrangères et des relations extérieures à la CEE. En même temps, comme il l’a lui-même déclaré, les bonnes relations avec Carlos Romero, ministre espagnol de l’Agriculture, ont facilité l’entente entre les deux pays 11.

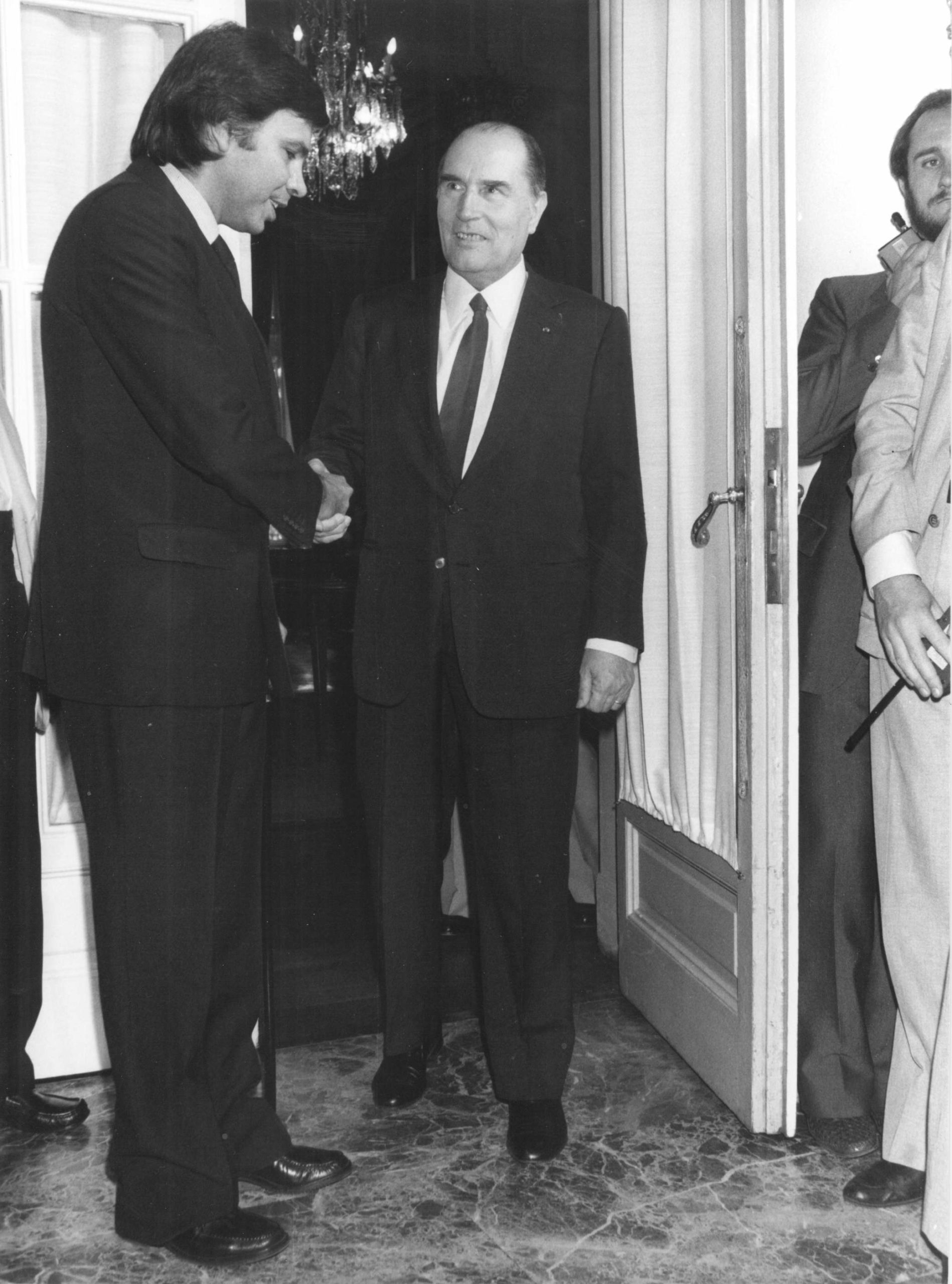

Cette nouvelle conjoncture a permis de renouveler les relations bilatérales et de faciliter l’intégration de l’Espagne dans la CEE, sans oublier l’importance d’améliorer le paysage communautaire. Le premier signe que les vieux problèmes avaient été résolus a été la reconnaissance par le gouvernement français de l’ETA comme étant un groupe terroriste. La visite de Felipe González à Paris en décembre 1983 a permis de convaincre le président français de la gravité des actions de l’ETA. Après cette réunion, les premières extraditions ont eu lieu en janvier 1984 et, en août de la même année, l’accord de Castellana a été signé entre José Barrionuevo et Pierre Joxe, les deux ministres de l’intérieur 12.

Le deuxième exercice de la nouvelle étape dans les relations a été la ratification par la France de son soutien à l’adhésion. Sa présidence tournante des institutions européennes entre janvier et juin 1984 a témoigné de cette position du PS. Le dirigeant socialiste et son entourage proche ont compris que l’intégration était un fait indéniable et, profitant de leurs bonnes relations avec le socialisme espagnol et de la situation communautaire favorable, ont essayé d’accélérer les négociations. A cette fin, depuis son arrivée à l’Elysée, il s’était efforcé d’éviter les conflits entre les socialistes du Midi et la direction nationale du parti. Régulièrement, Henry Nallet était envoyé dans les départements du sud pour se renseigner sur leurs préoccupations, leurs revendications et pour essayer de négocier le soutien de ces fédérations socialistes à la décision nationale d’accepter l’Espagne [Entretien avec Henry Nallet réalisé par le SEFT le 18 juillet 2018.]]. Ces actions ont été concrétisées en 1984 par la tournée de François Mitterrand sur la côte méditerranéenne. Il a notamment visité l’Aquitaine, Bayonne et Boé 13.

Lors du Sommet de Dublin en décembre 1984, François Mitterrand, dans son discours, a insisté sur la nécessité d’une intégration le plus rapidement possible 14.

Conclusion

Les actions menées par François Mitterrand et le PS ont montré que l’entrée de l’Espagne dans la CEE n’était pas un problème agraire irrémédiable, mais plutôt une question qui dépendait de la volonté politique et d’un contexte européen favorable. Dans le cadre de cette enquête, il a été possible de vérifier l’engagement de François Mitterrand en faveur du projet européen à travers un cas spécifique tel que l’adhésion de l’Espagne. Ce leader socialiste a su allier les besoins de la société française à la politique internationale. Après avoir obtenu une relative protection de son secteur primaire, il a défendu l’incorporation des pays du Sud dans le but de continuer à renforcer les institutions communautaires. La consolidation de l’Espagne au sein de la CEE a permis de donner raison au dirigeant socialiste, obligeant les autres partis à se débarrasser de leurs positions contre l’adhésion

- SARTORIUS, Nicolás y SABIO, Alberto, El final de la dictadura. La conquista de la democracia en España (noviembre 1975 – diciembre 1978), Barcelone, Espagne, 2007.

- MOLINA GARCÍA, Sergio, El sector agrario en las relaciones España-Francia durante la transición española. Un condicionante para la adhesión al Mercado Común, 1975-1982, Thèse doctoral, 2019.

- DANIEL, Jean-Philippe, Les réseaux socialistes français et l´adhésion de l´Espagne à la Communauté Économique Européenne, 1978-1986, Master II, Université Paris-Sorbonne, 1999.]]. L’entrée du pays ibérique dans les institutions communautaires ne peut être comprise uniquement qu’en examinant les pourparlers entre l’Espagne et la CEE. Pour comprendre les difficultés du processus de négociation, la construction de l’Europe et les causes des retards dans la prise de décision, il est nécessaire de prêter attention aux conversations entre le gouvernement espagnol et les autres partenaires européens [[TROUVÉ, Matthieu, L’Espagne et l´Europe. De la dictature à l´Union européenne, Bruxelles, Peter Lang, 2008.]]. Ainsi, « la route de Bruxelles passait par Paris » et, bien que l’opinion de tous les partis ait influencé la prise de décision, celle du PS était peut-être la position la plus pertinente depuis 1981 [[Le Midi Libre, 13 novembre 1979.

- CASTAGNEZ, Noëlle et MORIN Gilles (coord.), Le Parti socialiste d’Épinay à l’Élysée, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015 ; BONNIN, Judith, Les voyages de François Mitterrand. Le PS et le monde 1971-1981, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014.]]. Les voyages de Mitterrand dans différents pays européens et la collaboration avec le PSOE pour établir un système de libertés en Espagne en sont deux exemples. Ces valeurs avaient été établies avant la tenue du débat sur l’adhésion de l’Espagne et, après la consolidation de ce problème, elles n’ont guère été modifiées. Le PCF a fait face à cette situation d’une manière différente. Ce parti avait collaboré avec ses homologues espagnols pour mettre fin à la dictature et établir une démocratie [[“Ministère des affaires étrangères. Élargissement : position du PS”, AMAE Nantes, 396PO/1113 ; La relation entre les deux partis peut être analysée à partir des archives suivantes : Fondation Jean Jaurès, 424 RI 1.]]. Toutefois, depuis que l’Espagne a fait part de son intention d’adhérer au Marché commun, le PCF a modifié son discours sur l’Espagne. À partir de 1976, une grande partie des sous-entendus envers ce pays était destinée à refuser son entrée dans la CEE. Entre 1976 et 1978, les socialistes ont défini leur position sur l’intégration espagnole. L’agriculture de ce pays était considérée comme un risque pour certains de ses secteurs, mais ils ne considéraient pas ce problème comme étant la seule cause de la crise du secteur primaire français [[CONORD, Fabien, « Le Parti Socialiste et la PAC (années 1960-années 2010) », in JALABERT, Laurent et PATILLON, Christophe (coords.), Mouvement paysans face à la politique agricole commune et à la mondialisation, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, pages. 232-236.

- “Informe Sutra”, Fondation Jean Jaurès, [FJJ]. OURS, F6 139 BD.]]. Dans le secteur agricole, la PAC devait être réformée et les prix des produits méditerranéens devaient être réglementés, car ils étaient moins protégés que les céréales et la production animale. Dans le secteur industriel, il a fallu mettre fin à l’accord préférentiel conclu entre l’Espagne et la CEE en 1970, qui permettait à l’Espagne d’exporter avec peu ou aucun droit de douane, tout en maintenant son protectionnisme national. Du point de vue régional, il a fallu consacrer davantage de ressources budgétaires au développement des zones les plus défavorisées, étant donné que ces régions étaient les plus confrontées à la concurrence agricole. Enfin, ils ont demandé que soient établies de longues périodes de transition pour les cultures les plus touchées, ainsi que la limitation des productions. Ce programme a été approuvé par le PS en septembre 1978. Une grande partie des dirigeants nationaux et départementaux, notamment du Midi, se sont réunis à Montpelier pour ratifier la résolution officielle socialiste en ce qui concerne l’adhésion de l’Espagne [[Le Midi Libre, 26, 27 et 28 septembre 1978 ; “Informe de Miguel Solano : España-CEE”, 13 octobre 1978. AGA, Leg. 14.583.]]. Ainsi, la position adoptée a été acceptée par la grande majorité des représentants des partis. À partir de ce moment- là, la ligne du parti a toujours continué vers la même direction. Citons par exemple la lettre de Mitterrand aux militants socialistes, les interventions à l’Assemblée Nationale et au Parlement européen, le programme du PS à Narbonne pour les élections législatives de 1978 ou le débat entre François Mitterrand et Válery Giscard d’Estaing lors des élections de 1981 [[“Lettre de F. Mitterrand sur l’entrée de nouveaux pays”, 3 août 1978. FJJ, 5 SN 14 ; Assemblée Nationale : compte rendu, 19 septembre 1978, CHT, THAR A56 ; “Le PS de Narbonne pour les élections législatives”, mars 1978. FJJ, 5 SN 14 ; L’Agrimidi, 2-9 octobre 1978 ; « Face à face entre V. Giscard d’Estaing et F. Mitterrand », 5 mai 1981.]]. Bien que cette position officielle ait été acceptée par une grande part des membres du parti, le Centre d’Etudes de Recherches et d’Education Socialiste (CERES) ainsi que certains représentants socialistes du Midi ont montré quelques réticences à l’intégration espagnole dans la CEE [[Le Monde, 11 juillet 1978 ; “Ministère des affaires étrangères. Élargissement : position du PS”. AMAE Nantes, 396PO/1113 ; Entretien avec Henry Nallet réalisé par le Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición (SEFT) le 18 juillet 2018.]]. Raoul Bayou et parfois Pierre Guidoni ont insisté sur la nécessité de mieux protéger l’agriculture du Sud [[Assemblée Nationale, 15 décembre 1978 et 6 novembre 1981. Un rapport de l’ambassadeur espagnol confirme qu’une partie des socialistes du Midi ont accepté la position approuvée lors de la réunion de Montpellier en 1978. “Miguel Solano: España-CEE, opinión Consejo Regional Mediodía-Pirineos”, 15 novembre 1978. AGA, Leg. 14.583.]] . Ce dernier présentait les deux visions. A certains moments, il a fait remarquer que l’Espagne n’était pas le vrai problème dans le domaine de la viticulture française : “que l’Espagne entre ou non dans le marché commun, la viticulture restera sacrifiée aux impératifs des grands équilibres économiques, à la logique d´un pouvoir qui a depuis longtemps choisi d´assurer la balance du commerce extérieur en favorisant certaines productions » [[“Madrid, le vin et la région”, 1978. Le nom du journal dans lequel cet article a été publié n’apparait pas dans la revue de presse consultée à la Fondation Jean Jaurès : FJJ, 5 SN 14.]]. Toutefois, à d’autres occasions, il a remis en question l’intégration en déclarant que “[…] la démocratie est une chose ; les fruits, les légumes et le vin, une autre […]” [[TROUVÉ, Matthieu, op. cit. (2005), page. 10.

- La Croix, 29 juillet 1978 ; Le Monde, 12 juillet 1979.]]. Dans le même temps, le discours prononcé par le Président de la République en 1980 devant les agriculteurs a été qualifié d’électoraliste. Les critiques à l’égard du PCF avaient un arrière-plan plus idéologique. Ils ont estimé que Georges Marchais avait choisi de défendre la non-adhésion à la stratégie politique. La force du PCF dans le sud de la France, selon les socialistes, l’emportait sur leur idéologie marxiste. Selon le PS, il était difficile de justifier l’Europe sociale et démocratique défendue par le PCF, alors qu’ils refusaient l’intégration d’un nouveau pays pour des raisons économiques et capitalistes [[“Circulaire du PS”, 7 mai 1979. FJJ, 5 SN 15 ; Le Matin de Paris, 16 août 1978.

- MOLINA GARCÍA, Sergio, “Les problèmes agricoles entre la France et l’Espagne, 1975-1982. Les Pyrénées, une frontière de fruits et légumes”, Siècles, 47 (2019).]] . Les mauvaises relations entre Adolfo Suárez et Valéry Giscard ainsi que les accusations des autorités espagnoles qualifiant de « sanctuaire terroriste » le gouvernement français, ont provoqué un malaise dans les deux administrations [[Entretien avec Daniel de Busturia réalisé par des membres du SEFT le 6 mars 2019 ; “Rapport de M. de Margarie : Calvo Sotelo, la France et l’Europe”, 31 janvier 1981. AMAE, 1930INVA/5167 ; El País, 5 octobre 1980.]]. De plus, les affrontements entre le PCF et le PCE dus à la fragmentation du communisme international et aux différentes visions de l’intégration espagnole ont mis en évidence les problèmes au niveau politique [[“Fax du Ministère des affaires étrangères : Attaque du PCE contre l’attitude du PCF devant la candidature espagnole à l’entrée dans la CEE”, 1 août 1978. AMAE, 1929INVA/4383.]]. Malgré ce climat de conflit, le PSF et le PSOE ont maintenu de bonnes relations au cours de ces années. François Mitterrand et Felipe Gonzalez sont apparus ensemble assez souvent. En 1977, ils ont participé à une manifestation organisée par la Fédération Socialiste et le Rassemblement du PSOE à Paris [[Diario 16, 5 décembre 1977.]]. Et, en 1980, Felipe González fut invité par le leader du PS français à une rencontre avec des socialistes de l’Europe du Sud [[“Conférence de presse des leaders des partis socialistes d’Europe du Sud”, 5 mars 1980. FJJ, 51 RI 11 ; “Communiqué commun François Mitterrand, Bettino Craxi, Felipe González, Mario Soares”, 5 mars 1980. FJJ, 424 RI 2.]]. Dans le même temps, le PSF a contribué à la réorganisation du PSOE au cours des premières années de transition, bien qu’à un niveau moins élevé que le SPD allemand. Cette relation a été rendue possible grâce à la présence de certains représentants socialistes qui ont servi d’intermédiaires [[Fondation Jean Jaurès.]]. Miguel Ángel Martínez, représentant du PSOE et connaissant parfaitement la culture française, assure la liaison entre les deux dirigeants socialistes [[Entretien avec Miguel Ángel Martínez réalisé par des membres du SEFT le 22 juin 2018.]]. La relation entre le PSF et le PS de Catalogne a été renforcée, en partie grâce à sa plus grande proximité géographique. La création d’une commission mixte et la figure de Josep Rocabelt comme médiateur ont été mises en exergue [[“Des socialistes catalans rencontrent le ministre espagnol de l’agriculture José Luis Álvarez”. CHT, THAR 98 PS ; “Rapports sur le Parti communiste et socialiste de Catalogne”, FJJ, 424 RI 3 ; L’Opinió socialista, 1-15 février 1982.

- El País, 26 novembre 1986.

- L’Unité, 19 décembre 1982 ; “Direction d’Europe méridionale : Relations franco-espagnoles”, 10 décembre 1981. AMAE, 1930INVA/5167 ; Entretien avec Catherine Lalumière réalisé par des membres du SEFT le 15 novembre 2018.]]. Dans le même temps, les réunions communautaires n’ont pas permis de progresser sur le déblocage du veto britannique, les problèmes d’adhésion et les excédents agricoles. En outre, la victoire électorale de Felipe González en 1982 ne s’est pas traduite par un partenariat direct avec François Mitterrand. Au cours des premiers mois de convergence socialiste, il n’y a pas eu de changements majeurs dans la dynamique bilatérale ou dans les négociations d’adhésion. Il n’y a eu que des déclarations d’intention comme celle de Pierre Mauroy dans lesquelles il prédisait une amélioration de la situation qui aiderait à débloquer le pays [[“Déclarations de Pierre Mauroy” 29 octobre 1982. Archives Socialistes [AS] Fonds Pierre Mauroy ; ATTALI, Jacques, Verbatim I, 1981-1983, Paris, Le Livre de Poche, 1993, page. 553.

- L’Unité, 6 décembre 1985.]]. Le climat européen a contribué à faire avancer les négociations. François Mitterrand et Felipe González ont établi une relation de confiance et de collaboration internationale [[Fondation Felipe González [AFFG] FER 004 4724.]]. Des visites régulières et des séminaires bilatéraux semestriels ont contribué à améliorer les relations et à faire progresser les débats sur l’intégration [[TROUVÉ, Mathieu, “Francia-España : una relación privilegiada en el contexto del fin de la guerra fría (1986-2001)”, Comillas Journal of international Relations, 14 (2019), pages 128-129.]]. En outre, le climat dans la CEE était beaucoup plus favorable. Malgré l’échec du Sommet d’Athènes en décembre 1983, la présidence française des institutions européennes au cours de la première moitié de 1984 a permis de faire avancer le processus d’adhésion. Alors que le gouvernement français avait jusqu’alors été le principal obstacle à l’intégration de l’Espagne dans le marché commun, il est devenu dès lors l’un des promoteurs de l’élargissement communautaire et de la relance du marché commun. Roland Dumas, dans ses mémoires, affirme que Mitterrand lui avait avoué dans sa première interview que l’adhésion de l’Espagne était une question prioritaire [[DUMAS, Roland, Affaires étrangères, 1981-1988, Paris, Fayard, 2007, page. 187.]]. Les interventions de Mitterrand à La Haye et au Parlement européen en 1984, ainsi que le programme électoral des élections européennes de 1984 en sont une nouvelle preuve [[“Discours de François Mitterrand devant le Parlement européen”, 24 mai 1984. Bulletin des Communautés européennes, n° 5. Luxembourg : Office publications Communautés européennes ; El País, 27 juin 1984 ; Programme électoral 1984. AS.]]. Il a tenté de relancer les institutions communautaires, de consolider l’axe Paris-Born et de construire un front méditerranéen en Europe [[MITTERRAND, François, Réflexion sur la politique extérieure de la France, Paris, Fayard, 1986, pages 79-80.]]. Le climat en Europe était beaucoup plus détendu. Fin 1983, un nouveau règlement sur les fruits et légumes avait été adopté, une des conditions imposées par les socialistes français [[El País, 22 octobre 1983.]]. Et l’apogée de cette nouvelle atmosphère européenne fut le Sommet de Fontainebleau en juin 1984 [[“Conclusion du Conseil européen de Fontainebleau”, 25 et 16 juin 1984. Bulletin des Communautés européennes, n° 6. Luxembourg : Office publications Communautés européennes.]]. La réunion s’est terminée par le blocus britannique des budgets de l’UE et le veto français à l’intégration espagnole. Chacun de ces pays a obtenu des mesures compensatoires répondant à leurs exigences. A l’issue du sommet, Mitterrand s’est rendu en Espagne pour informer M. González de l’accord communautaire visant à conclure les négociations d’intégration [[Le Monde, 30 juin. 1984 ; El País, 30 juin 1984.

- BELLON, Christophe, “Un témoignage exclusif : Michel Rocard au Ministère de l’agriculture », Parlament [s] Revue d’histoire politique, 5 (2006), pages. 35-43.]]. Enfin, la présence de Roland Dumas au ministère des Affaires européennes a également contribué à faire avancer les négociations. Cet homme politique, en plus de parler espagnol, s’intéressait depuis toujours à la culture espagnole. Cela a favorisé les relations tant avec Fernando Morán qu’avec son successeur Francisco Fernández Ordoñez [[TROUVÉ, Mathieu, op. cit., p. 127.]]. Ces liens ont été enrichis par l’amitié entre F. Mitterrand et F. González et par la collaboration accrue entre les parties [[GONZÁLEZ, Felipe, Memorias del futuro, reflexiones sobre el tiempo presente, Madrid, Aguilar, 2003 ; MATEOS ABDÓN, Historia del PSOE en transición. De la renovación a la crisis, 1970-1988, Madrid, Silex, 2017, pages. 109-110.

- El País, 11 et 12 janvier 1984 ; El País, 7 août 1984 ; ABC, 14 août 1984.

- El País, 12 et 13 octobre 1984.]]. [Le discours qu’il a prononcé dans cette dernière localité devant les agriculteurs a été décisif pour obtenir le soutien du secteur primaire. Il a donc essayé de leur démontrer les raisons pour lesquelles l’intégration espagnole serait une chose positive. Parmi les arguments qu’il a présentés, il a fait valoir ce qui suit. La plupart des conditions préalables à l’adhésion avaient déjà été remplies, il était nécessaire de regrouper les pays agricoles du sud de l’Europe (ce qui empêcherait les Etats du nord de la CEE d’avoir une majorité dans les décisions agricoles), la concurrence était beaucoup plus faible que prévu initialement. Et, surtout, l’adhésion leur permettrait de limiter la production espagnole, de contraindre l’Espagne à acheter en Europe plutôt qu’en Amérique et d’exporter des produits vers la péninsule sans avoir besoin de droits de douane [[“Allocution de F. Mitterrand, avec les représentants des organisations agricoles régionales”, Boé, 11 octobre 1984. Institut François Mitterrand.]]. Les progrès dans les négociations qui ont eu lieu lors des réunions de la commission de négociation peuvent être consultés dans les manuscrits de Bernard Thareau, un agriculteur et député socialiste (1981-1994) [[“Manuscrits 1983-1984”, CHT, Fonds Bernard Thareau, THAR 98.

- El País, 1 décembre 1984 ; VÉDRINE, Hubert, Les mondes de François Mitterrand, 1981-1995, Paris, Fayard, 1996, page 395.]]. Cette position n’a été modifiée qu’à la dernière réunion de la Commission de négociation, en mars 1985. Lors de cette réunion, les représentants français ont demandé de limiter le nombre de navires espagnols pouvant pêcher simultanément dans les eaux communautaires et aussi de réduire la production maximale de vin espagnol [[Le Monde, 27 mars 1985 ; El País, 22 et 23 mars 1985.]]. En Espagne, la presse a considéré cette pétition française comme un nouvel obstacle pour retarder son entrée dans le marché commun. Cependant, après avoir convaincu certains agriculteurs, évité de nouvelles divisions au sein de la CEE et amélioré les relations avec l’Espagne, il est difficile de penser que l’objectif français était de paralyser une nouvelle fois la négociation. Surtout, sachant que les exigences françaises étaient dérisoires. Dans le cas des navires de pêche, par exemple, la proposition consistait pour la CEE à réduire au nombre de cinq, les navires pouvant pêcher en même temps. Par conséquent, la principale hypothèse est que c’était d’autres raisons qui avaient amené la PS à paralyser l’entente finale pendant quelques jours. L’une des raisons possibles de cette requête pouvait être les nombreuses manifestations agricoles dans toute la France durant ces journées-là et la tenue du congrès annuel de la FNSEA à Narbonne. La FNSEA avait déjà annoncé quelques jours auparavant que l’adhésion serait l’un des sujets les plus discutés lors de cette réunion [[MANN Patrice, “Permanence et évolution du répertoire d’action collective des agriculteurs français depuis 1970”, Économie rurale, 201 (1991), page 31.]]. Par conséquent, le gouvernement a pu utiliser cet argument pour essayer de ne pas faire coïncider l’accord final entre l’Espagne et la CEE avec les manifestations agraires et le sommet de l’union conservatrice. Cet argument est conforté par les événements ultérieurs. Le discours de Mitterrand à la Ligue des droits de l’homme en faveur de la lutte contre le terrorisme, la visite des rois à Paris en juillet 1985, la présence de Lionel Jospin en Espagne et la ratification de l’adhésion à l’Assemblée et au Sénat ont montré que la position française à la réunion de mars pouvait avoir d’autres causes bien au-delà que celles d’un nouveau retard [[L’Unité, 26 avril 1985 ; Le Monde, 9 juillet 1985 ; “Visite de L. Jospin en Espagne”, avril 1985. FJJ 424 RI 25 ; Sénat, 11 décembre 1985 ; Assemblée Nationale, 21 novembre 1985.