Après une adoption difficile au Sénat, l’Assemblée nationale a voté, le 16 novembre dernier, la réforme des collectivités territoriales. Ce texte, largement contesté par les élus locaux, introduit de nombreuses évolutions dans l’organisation territoriale de la France.

Dès mars 2014, de nouveaux élus, les conseillers territoriaux, feront leur apparition et remplaceront les 6000 conseillers généraux et régionaux.

La clause de compétence générale, qui permettait à une collectivité d’intervenir au-delà des seules compétences attribuées par la loi, sera supprimée pour les régions et les départements au 1er janvier 2015.

Cette réforme vise également à favoriser l’intercommunalité et prévoit d’ici au 1er juin 2013 le rattachement de l’ensemble des communes à une structure intercommunale.

Enfin, la loi crée une nouvelle catégorie d’établissements publics de coopération intercommunale, la métropole, qui pourra regrouper les communes d’un seul tenant et sans enclave représentant au moins 500 000 habitants.

Cette réforme a suscité de fortes inquiétudes et pose la question du devenir de la décentralisation. Avec Patrick Le Lidec, chercheur en sciences politiques spécialiste de l’action publique, La Lettre de l’IFM revient sur cette œuvre de modernisation du pays débutée en 1982.

Quelles sont les origines de l’organisation territoriale française ?

Patrick LE LIDEC.- Notre découpage administratif est en partie le produit de la pensée révolutionnaire. Lors de la création des départements l’objectif politique des révolutionnaires est de « casser » les provinces de l’Ancien Régime et les solidarités qu’elles enferment. A contrario, le découpage municipal ne s’inscrit pas dans le projet révolutionnaire et privilégie la continuité par rapport aux 44 000 paroisses d’Ancien Régime. Pour rationaliser cette organisation à l’échelon municipal, un projet de « municipalités de canton » avait été défendu par Sieyès, Thouret et Condorcet. Mais c’est l’option défendue par Mirabeau, celle de l’inconsistance du pouvoir local, celle de la poussière des petites communes qui l’emporte : c’était le moyen le plus sûr d’assurer la tranquillité du pouvoir central et de garantir la centralisation.

Cette organisation a très peu évolué dans son architecture pendant un siècle et demi, même si avec la IIIe République, le système a été démocratisé. Par la suite, il y a une série de modifications (1871, 1882, 1884, 1926 1 ) puis les évolutions en 1946 avec un projet de décentralisation, inscrit au titre X de la Constitution de la IVe République. Si la décentralisation promise par la Constitution de 1946 n’a pas été mise en œuvre, c’est par crainte des marges de manœuvre qu’elle aurait alors donnée aux communistes, premier parti de France à la Libération. Socialistes, MRP et radicaux font cause commune pour bloquer la décentralisation. A partir de la Ve République, nous assistons à quelques inflexions : l’exode rural, la mobilité, l’accroissement de l’interventionnisme, la nécessité de planifier les équipements à une échelle plus large frappent déjà d’obsolescence les cadres hérités de la Révolution. Dès le début des années 1960, l’Etat encourage le développement de l’intercommunalité, les premières tentatives de fusion de communes, et la mise en place des premières institutions régionales, même si elles ne prennent pas encore la forme de collectivités territoriales. Ces réformes sont à l’arrière plan du référendum du 27 avril 1969. Son échec, dû à la pratique plébiscitaire du général de Gaulle, a fortement handicapé le processus de modernisation des institutions territoriales françaises, et a paradoxalement renforcé le Sénat. Au fond, De Gaulle a été le fossoyeur de l’élan de modernisation qu’il avait su capter à son arrivée au pouvoir en 1958. Cet échec n’a pas fait disparaître par enchantement les problèmes posés par l’émiettement communal français. Mais il y a eu une hésitation qu’illustre parfaitement le débat des années 1970. Fallait-il d’abord rationaliser les institutions communales pour donner à la décentralisation son efficacité ou adopter le tempo l’inverse ? La position du pouvoir central au cours de la décennie 1970, c’est « rationalisons d’abord, décentralisons après ». C’est encore la position soutenue par le rapport Guichard en 1976, mais la pression des élus locaux et du Sénat est trop forte après le rapport Aubert en 1977. C’est la raison pour laquelle Valery Giscard d’Estaing se rallie à la décentralisation dans la seconde moitié de son septennat. Même s’il donne le sentiment de le faire avec frilosité, comme à regrets, le mouvement est lancé avec le dépôt en 1978 d’un projet de loi dit « de développement des responsabilités locales ».

C’est néanmoins avec l’arrivée de François Mitterrand à la Présidence de la République et de Gaston Defferre à l’Intérieur que se concrétise cette poussée décentralisatrice. Pouvez-vous revenir sur la chronologie de l’adoption des lois de décentralisation du début des années 1980 ? Dans quelle mesure peut-on parler d’une réforme préparée ?

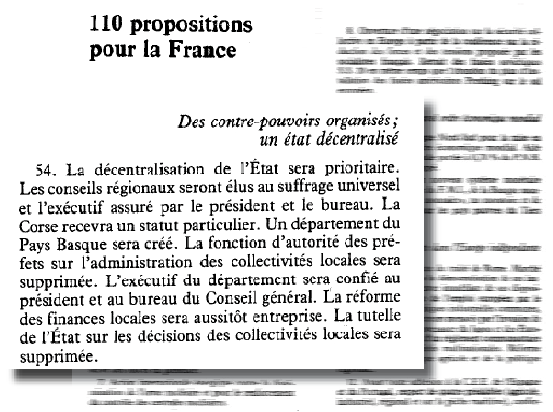

Patrick LE LIDEC.- Oui. Il faut rappeler que peu de réformes ont été aussi préparées que celle là. En témoignent les propositions de loi déposées à intervalles réguliers par les socialistes dans la seconde moitié des années 1970. Des groupes de travail internes au PS phosphorent sur ce sujet. C’est d’ailleurs l’une des 110 propositions du candidat Mitterrand (la 54ème pour être précis).

Cette préparation était une des conditions de la rapidité d’exécution, une des conditions de son succès. Une série d’experts socialistes vont jouer un rôle très important dans l’élaboration des textes. Le vrai pilote de cette affaire c’est Gaston Defferre. Mais il n’aurait pu y arriver sans le plein soutien de Pierre Mauroy et de François Mitterrand.

Gaston Defferre avait précisé à François Mitterrand qu’il souhaitait être ministre de l’intérieur en cas de succès pour faire la décentralisation et prolonger l’œuvre engagée par le lancement de la décolonisation par la loi cadre de 1956. Fort de cette expérience, il était mieux préparé que d’autres pour savoir que les pétitions de principe en faveur de la décentralisation signées dans l’opposition ne dureraient pas et que de nombreux acteurs se mettraient debout sur les freins pour ne pas perdre de précieuses parcelles du pouvoir nouvellement conquis. Il est toujours difficile pour un ministre d’accepter de se voir « dépouiller » d’une partie de son pouvoir. Il savait aussi que de nombreux hauts fonctionnaires redoutaient, eux aussi, des pertes de ressources et de pouvoir. Il avait enfin conscience des difficultés qui allaient surgir chez certains élus locaux s’accommodant parfaitement de la tutelle préfectorale. Les maires des petites communes craignaient d’avoir à assumer des responsabilités et pouvaient juger la tutelle préfectorale assez protectrice et somme toute confortable. Bref, il y avait toute une série d’éléments qui pouvaient faire penser que la réforme s’enliserait. C’est la raison pour laquelle l’équipe de Gaston Defferre adopte une véritable « stratégie de réforme » avec plusieurs options tactiques importantes.

Le tempo de la réforme vise à prendre de court les opposants. Il est essentiel d’agir vite dans les semaines qui suivent l’élection présidentielle quand s’ouvre une véritable fenêtre d’opportunité. Defferre et son équipe souhaitent bénéficier de la popularité à plein. Le projet de loi cadre dit « droits et libertés des communes, des départements et régions » est déposé dans la foulée de l’élection présidentielle et adopté par l’Assemblée nationale, date symbolique, le 4 août 1981. La préparation du texte est extrêmement rapide (en 15 jours) avec des collaborateurs qui travaillent quasiment 24/24 heures. C’est une prestation physique ! Defferre et son équipe avaient compris que le calendrier parlementaire serait encombré : après 23 ans d’opposition, chaque ministre allait vouloir marquer le coup. D’où la bagarre interministérielle pour imposer son point de vue. La « stratégie Defferre » est d’aller le plus vite possible avec une équipe très bien constituée : des pointures comme Eric Giuly, François Roussely, Michel Thenault.

Ensuite, la réforme crée des irréversibilités et mobilise des coalitions de soutien. L’idée pour faire simple est de « jouer » les élus contre les fonctionnaires d’Etat. Faire en sorte que l’ensemble du personnel politique adhère à la réforme.

Enfin, l’habileté à consisté à organiser des séquences, à fractionner les oppositions et à différer le traitement des problèmes les plus délicats à des échéances lointaines. Ce qui risque de faire capoter l’ensemble de la réforme, traitons-le plus tard ! L’une des particularités de cette loi, promulguée le 2 mars 1982, réside précisément dans son article premier. Il illustre à merveille la stratégie de réforme en énumérant l’ensemble des problèmes qui seront traités plus tard. L’article commence comme suit : « les communes, les départements et les régions s’administrent librement par des conseils élus ». Vient ensuite le programme de changement : « des lois détermineront la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ; ainsi que la répartition des ressources publiques prévue dans les nouvelles règles de la fiscalité locale des transferts de crédits de l’Etat aux collectivités ; l’organisation des régions ; les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales ». Enfin, les questions les plus délicates sont mentionnées en dernier : « le mode d’élection et le statut des élus ; les modalités de coopération entre communes, départements et régions ; le développement de la participation des citoyens à la vie locale ». Il y a un vrai calendrier : on met en avant d’abord les thématiques pour lesquelles les élus ont de l’appétence et en dernier celles pour lesquelles ils en ont le moins (par exemple, la suppression du cumul des mandats ou le développement de la démocratie participative).

C’est délibérément que Gaston Defferre a fait le choix de ne pas traiter le problème de l’émiettement communal, qu’il jugeait pourtant bien réel. Il a même donné l’ordre à ses collaborateurs de ne jamais évoquer cette question : toucher aux communes, c’est toucher au Sénat ! Or, la stratégie de Gaston Defferre consiste précisément à ménager le Sénat afin que ce dernier n’utilise pas sa stratégie favorite : celle de l’enlisement. L’enjeu est que le Sénat vote les textes et ne ralentisse pas le processus. Il y a un second enjeu très important : éviter la saisine du Conseil constitutionnel. Au début des années 1980, cette structure est majoritairement composée de personnes nommées par la majorité précédente. L’habileté politique consiste à faire une réforme consensuelle pour dissuader les élus de saisir le Conseil.

Il y a même la volonté, à peine masquée, d’obtenir le soutien du Sénat. Prenons l’exemple du texte sur la répartition des compétences. Il est d’abord soumis au Sénat pour lui accorder une préséance. La stratégie consiste à lui accorder 6 semaines d’examen en Commission alors que l’Assemblée nationale n’a disposé que de 11 jours. Il y a un vrai travail de séduction. Tout ceci pour développer une approche consensuelle, faire en sorte que ça marche, éviter la saisine de Conseil constitutionnel et surtout l’enlisement.

Vous évoquez l’opposition…

Patrick LE LIDEC.- Il y a eu une forte opposition de certains membres du RPR, et en particulier Michel Debré, à l’Assemblée nationale lors des débats parlementaires. Mais au fond, derrière les effets de tribune, l’opposition est très favorable à la décentralisation. Si en 1981 et début 1982 la rhétorique d’opposition persiste, et se traduit par la saisine du Conseil constitutionnel sur la loi dite « droits et libertés », le cœur n’y est pas. Force est d’ailleurs de constater que les textes ultérieurs ne feront pas l’objet de saisines. Cela démontre bien la volonté de l’opposition de « jouer le jeu ».

Elle anticipe déjà la logique des élections intermédiaires, qui la conduit à conquérir davantage de communes, départements et régions. L’opposition est la première bénéficiaire de la décentralisation et elle remporte d’ailleurs les cantonales de mars 1982 puis les municipales de 1983. A court terme, c’est donc « bon à prendre » pour l’opposition. Des députés socialistes commencent alors à devenir hostiles à la réforme et veulent appuyer sur le frein. Pourquoi continuer la décentralisation alors qu’elle bénéficie à nos adversaires ? Pierre Joxe, à la présidence du groupe, Alain Richard, rapporteur du texte, et Gaston Defferre tiennent le choc face aux pressions qui s’exercent à l’intérieur du groupe socialiste pour « mettre le pied sur le frein ». En effet, la stratégie « locale » des socialistes s’analyse sur le long terme. Il s’agit, en cas de perte du pouvoir national, de conserver à l’échelle des collectivités certains leviers de pouvoir.

C’est pourquoi il y a eu un travail réalisé en coulisse pour négocier avec l’opposition, notamment au Sénat. Ce travail sera réalisé par des socialistes comme Georges Lemoine, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d’outre-mer, maire de Chartres et secrétaire général de l’Association des maires de France. A ce titre là, il a négocié avec Alain Poher qui était à la fois Président de l’Association des maires de France mais aussi Président du Sénat. C’est une réforme qui dans ses modalités a été construite pour être la plus consensuelle possible.

Comment les lois de décentralisation ont-elles modifié l’organisation territoriale ?

Patrick LE LIDEC.- C’est difficile à résumer en peu de mots. La réforme organise le transfert des exécutifs départementaux et régionaux des préfets vers les élus. La tutelle est remplacée par un contrôle a posteriori consacrant ainsi une plus grande liberté d’action. Les actes sont exécutoires dès leur transmission au préfet. La loi du 2 mars 1982 consacre la transformation des régions en collectivités territoriales, le transfert de blocs de compétences, charges et ressources aux différents niveaux de collectivités.

S’y ajoutent aussi des éléments très importants : la suppression de toutes les tutelles insidieuses, financières mais aussi techniques qui existaient antérieurement. Je pense notamment aux cahiers des charges types, aux liens qui existaient entre les subventions et les emprunts (vous ne pouviez emprunter que si vous aviez obtenu une subvention accordée par les grands corps de l’Etat). Dans le même temps, on assiste à la globalisation des concours financiers de l’Etat, c’est-à-dire la suppression de la plupart des subventions et leur remplacement par des dotations, libres d’emploi. Et bien sûr, il convient de mentionner la création d’une fonction publique territoriale, la création des chambres régionales des comptes, contrepartie de ces libertés nouvelles…

C’est une réforme réalisée à cadre constitutionnel constant, ce qui est une difficulté. Elle ne réussit paradoxalement que parce qu’elle fait l’impasse sur toute une série d’éléments : la suppression du cumul des mandats, la démocratisation des institutions locales, la rationalisation des structures communales, la hiérarchisation entre collectivités. Ces éléments sont négligés ou reportés à plus tard pour des raisons de réalisme politique et de possibilités d’action, ce qui ne minore pas leur importance. On l’a un peu trop vite oublié.

A quoi ressemblerait aujourd’hui l’architecture institutionnelle territoriale si les socialistes avaient pu mener leur projet à son terme ?

Patrick LE LIDEC.- S’ils avaient été fidèles à eux mêmes, il y aurait eu ces éléments. Pour le reste, il est difficile de répondre à cette question parce que les socialistes ne sont pas tous d’accord entre eux sur ce qu’il convient de faire. C’est un problème qui n’est pas propre aux socialistes mais à l’ensemble des formations politiques. Les partis ont généralement des difficultés à élaborer une doctrine en matière d’organisation des collectivités, parce que leurs préférences varient fortement avec les résultats électoraux et leur implantation aux différents échelons. Au sein même d’un parti politique, exceptées les petites formations, nous retrouvons à la fois des élus municipaux, départementaux, régionaux, de grandes villes et de communes rurales. Cela génère des clivages internes importants.

La sensibilité d’un François Mitterrand, qui a été Maire de Château-Chinon et Président d’un Conseil général, n’est pas du tout la même que celle d’un Pierre Mauroy, Maire d’une grande ville et président d’un Conseil régional. Les sensibilités sont différentes et resteront différentes sur toute la période, entre ceux qui restent fidèle au schéma classique fondé sur les piliers communaux et départementaux et ceux qui souhaitent réduire le nombre de communes pour accroître leur capacité d’action et faire en sorte que la décentralisation soit effective.

Après la parenthèse 1986-1988, lorsque les socialistes reviennent au pouvoir, il y a toujours cette différence d’appréciation entre un Pierre Joxe, favorable à la fusion des communes, et qui relance l’intercommunalité avec ce qui deviendra la loi du 6 février 1992 dite « Administration territoriale de la République », et d’autres qui restent plus attachés au cadre départemental.

Il y a toujours une diversité d’approches au sein même du parti socialiste auxquelles se superposent des variations conjoncturelles des prises de positions et des réflexions. Il n’est pas certain que le parti socialiste d’aujourd’hui, après les victoires de 2004, validerait encore les textes qu’il signait à la fin des années 1990. Les socialistes ont globalement été moins bien représentés historiquement dans les Assemblées départementales qu’aux autres échelons de collectivités pour des raisons qui tiennent notamment au découpage cantonal et à la surreprésentation du monde rural. Le parti socialiste était majoritairement régionaliste jusqu’en 2004, date à laquelle pour la première fois il a conquis une majorité de conseils généraux.

Devant le comité Balladur, lors des auditions, on a bien vu les différences d’approche des socialistes selon les mandats locaux qu’ils exerçaient. Même les deux représentants socialistes au sein de ce Comité n’étaient pas sur les mêmes positions. Pierre Mauroy est favorable à la diminution du nombre de régions et à la constitution de grandes régions et de métropoles fortes. André Vallini restait un peu plus sensible aux charmes d’une institution départementale, ès qualité de président d’un Conseil général.

La difficulté aujourd’hui pour le parti socialiste est donc de s’abstraire des positions ponctuelles de ses élus pour penser un projet de transformation qui ne s’inscrive pas dans l’immédiate actualité mais prépare l’alternance. On a bien vu avec l’acte 2 de la décentralisation le risque que présente une impréparation en la matière, bien que Jean-Pierre Raffarin ait réfléchi à la stratégie de Defferre.

Que voulez vous dire ?

Patrick LE LIDEC.- Jean-Pierre Raffarin a essayé d’utiliser une stratégie un peu comparable à celle de Gaston Defferre. Il a cherché à utiliser la révision constitutionnelle comme les socialistes ont utilisé la loi cadre du 2 mars 1982. En s’appuyant sur la révision constitutionnelle, il annonce toute une série de réformes qui obligent à entreprendre ensuite. Il laisse également de côté les questions les plus délicates, notamment celle de la rationalisation des institutions locales.

Jean-Pierre Raffarin n’était pas prêt. Il a cherché à gagner du temps en organisant des assises des libertés locales. La révision constitutionnelle n’a été adoptée que le 28 mars 2003. Entre temps, Raffarin a perdu les arbitrages budgétaires, faute de soutien du Président Chirac dont ce n’était pas la priorité. La loi relative « aux libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004 a été adoptée au forceps dans un climat très dégradé, avec le 49-3. Ayant trop attendu, le premier ministre s’est retrouvé, au moment de rendre les arbitrages, dans une situation de très grande faiblesse. Sa majorité elle-même n’était plus du tout allante vis-à-vis de cette réforme. Entre temps, elle avait perdu les élections de 2004. Cela explique quelques revirements tactiques de dernière minute. Venant de perdre une majorité de régions, la tonalité régionaliste de Jean-Pierre Raffarin s’est très nettement atténuée. La démonstration par l’absurde a été faite de la nécessité dans ce domaine d’être très préparé à l’avance et d’avoir un duo exécutif sur la même ligne. Jacques Chirac avait inscrit la décentralisation dans son programme par opportunisme politique.

Quels sont les effets de cet Acte II ?

Patrick LE LIDEC.- L’Acte II de la décentralisation n’a pas du tout produit les mêmes effets sur la balance du pouvoir entre l’Etat et les collectivités. Si l’Acte I a beaucoup renforcé les collectivités, force est de constater que l’Acte II les a sensiblement affaiblies. Les transferts de charges accomplis à ce moment-là ont été réalisés dans un cadre budgétaire et fiscal beaucoup plus contraint. Cela s’est traduit par une diminution de l’autonomie fiscale des collectivités, par une diminution de leur marge de manœuvre budgétaire.

La révision constitutionnelle de 2003 n’a pas apporté grand chose, elle a surtout constitutionnalisé l’existant en y inscrivant les régions. Le seul élément intéressant est qu’elle a en partie déverrouillé le jeu en offrant la possibilité de créer des « collectivités territoriales à statut particulier » en lieu et place des collectivités existantes. Cela aurait pu servir à créer des métropoles mais le gouvernement s’est arrêté au milieu du gué.

Dressons un bilan de cette décentralisation avant d’évoquer sa prochaine évolution. A-t-elle amélioré l’efficacité de l’action publique ?

Patrick LE LIDEC.- Au risque de choquer ses partisans, je dois dire que c’est une question à laquelle il est difficile de répondre. On n’est pas véritablement outillé méthodologiquement pour le faire. Il faudrait accepter la mise en place de dispositifs de mesure rigoureux qui font encore défaut.

Est-ce qu’elle a été plus efficace ? Probablement, oui. Mais est-ce qu’elle a amélioré l’efficience de l’action publique ? On ne peut pas en être sûr. Globalement, les collectivités ont fait, une fois autonomes, beaucoup plus que ne le faisait l’Etat dans les domaines de compétences qui leur ont été transférées. Mais pour faire plus, elles ont aussi dépensé plus. Il faudrait savoir quels résultats auraient été atteints par l’Etat en utilisant les mêmes ressources.

D’une manière générale, la décentralisation n’a pas été conçue pour améliorer l’action publique. Son objectif était moins gestionnaire que politique. C’était une réponse à l’excessive concentration du pouvoir entre les mains du Chef de l’Etat organisée par les institutions de la Ve République. C’était un moyen de redistribuer le pouvoir et de faire en sorte d’améliorer le statut de l’opposition.

C’est toujours l’opposition qui bénéficie de la décentralisation. Si l’objectif avait été d’améliorer l’efficacité de l’action publique, la priorité aurait dû être donnée à la rationalisation des institutions locales avant les transferts. A compter du moment où vous adoptez une réforme qui accroît les prérogatives des élus, elle conforte en même temps l’organisation institutionnelle en place et rend plus difficile une réforme ultérieure de rationalisation.

Dans l’Acte II, on est dans une logique de délégation de pouvoir et moins d’accroissement de l’autonomie locale dans un projet politique. C’est particulièrement manifeste dans un secteur comme la gestion du RMI, où l’Acte II ne fait que remettre entre les mains des élus des compétences sans qu’ils ne puissent substantiellement transformer les résultats de l’action publique. Leur intervention est normée d’un point de vue législatif et réglementaire.

Les transferts de compétences liés à l’Acte II ne limitent-ils pas l’autonomie d’action des collectivités locales ? Les réalisations que permet la clause générale de compétence ne sont-elles pas limitées avec des dépenses « obligatoires » toujours plus importantes ? Ne peut-on pas y voir une mesure très politique de limitation du pouvoir des élus locaux ?

Patrick LE LIDEC.- Vous avez parfaitement raison. Mais je distinguerais dans l’Acte II, le projet initial et ce qu’il est devenu. Il est évident qu’à partir du moment où la droite a perdu la majeure partie des collectivités départementales et régionales, elle a eu la tentation de restreindre les marges de manœuvres des collectivités désormais largement présidées par des élus d’opposition.

Peut-être doit-on également y voir une part d’arrière-pensée de Jean-Pierre Raffarin. Il pouvait paraître étonnant de voir ce régionaliste transférer une série de compétences aux conseils généraux. En assurant le sauvetage de ces collectivités, le premier ministre leur donnait de telles contraintes budgétaires qu’à terme il les condamnait à devenir de simples agences de l’Etat.

Il dévitalisait cet échelon en tant que collectivité territoriale, c’est-à-dire lieu d’expression de choix effectués par des élus locaux sous le contrôle d’une population locale.

Qu’est-ce qui motive la réforme actuelle des collectivités ?

Patrick LE LIDEC.- Je crois qu’il y a deux types de motivations qui sont pour le moins différentes.

Lorsqu’elle émerge cette réforme est dictée par un souci d’économies budgétaires. La réflexion est simple : la densité institutionnelle sans équivalent de la France (26 régions, 102 départements, 36 500 communes, 2600 communautés, 14 000 syndicats) génère de multiples coûts. Peut-on simplifier et faire des économies ?

A partir d’un projet de rationalisation institutionnelle, il y a eu ensuite glissement vers une rationalité électorale de court terme. Il s’agissait de supprimer les modes de scrutins qui profitaient le plus à l’opposition, de faire disparaître les opportunités d’élections triangulaires, le tout sans toucher au collège électoral sénatorial.

Le feuilleton chaotique du conseiller territorial est la parfaite illustration de ces deux types de motivations. Au départ, il s’agissait d’un élément qui visait à préparer la suppression des conseils généraux avec un scrutin de liste proportionnel et une prime majoritaire. On retrouvait l’application du mode de scrutin que les socialistes avaient inventé en 1982 pour les municipales, capable de former des majorité et de mieux gouverner. Or, on a à la sortie un texte qui supprime les triangulaires, affaiblit très fortement les petites formations politiques, bloque le renouvellement et bipolarise le système partisan…

Sur l’ensemble du texte, nous retrouvons ce déplacement entre les intentions budgétaires de départ et les inflexions liées aux lectures parlementaires et aux logiques politiques et partisanes.

Dans quelle mesure peut-on parler de « l’impensé démocratique » de cette réforme ?

Patrick LE LIDEC.- L’impensé est complet. La réforme actuelle répond initialement à des logiques strictement budgétaires. C’est une réflexion qui émerge à partir du rapport Camdessus puis du rapport Pébereau, poursuivie par les rapports Richard, Attali et Balladur. Fondamentalement, la réflexion tourne autour des économies budgétaires dans un contexte préoccupant avec un endettement public tel que le risque de banqueroute de l’Etat n’est plus à écarter.

La réforme actuelle ne s’apparente-t-elle pas à une « œuvre de recentralisation » ?

Patrick LE LIDEC.- La suppression de la taxe professionnelle est une œuvre de recentralisation fiscale. J’y apporterai quelques éléments de nuances : on constate que plus un pays est décentralisé, plus il lui est difficile de maintenir une autonomie fiscale locale. La matière fiscale n’est pas répartie de manière uniforme sur le territoire. Les Länder, dans un Etat fédéral comme l’Allemagne, ont des budgets très importants mais ils vivent essentiellement de dotations.

La recentralisation fiscale n’est pas forcément une mauvaise solution dans un pays comme la France, compte tenu de la trop petite taille des circonscriptions fiscales. Plus la taille des circonscriptions fiscales est faible, plus vous générez mécaniquement des inégalités de richesse. C’est en élargissant la taille de ces circonscriptions que vous pouvez le cas échéant accroître l’autonomie fiscale.

Plus généralement, l’ensemble du secteur public va devoir faire face à des contraintes budgétaires drastiques. Je suis assez sceptique quant à l’accroissement d’une autonomie fiscale dans l’hypothèse d’une alternance en 2012. Ce mouvement de recentralisation fiscale est probablement inévitable. Il a débuté depuis de nombreuses années et s’est développé entre 1997 et 2002. Beaucoup d’impôts locaux ont été supprimés à ce moment là, souvent pour d’assez bonnes raisons. Il faut aussi, y compris dans l’opposition, développer des visions de long terme et défendre des positions qu’on sera en capacité de tenir dans la perspective d’une alternance. Attention à une convergence un peu trop facile vers des slogans relatifs à l’autonomie fiscale !

Pourquoi sur le plan « culturel » comme sur celui des mécanismes institutionnels, la décentralisation de la France pose-t-elle tant de difficultés ?

Patrick LE LIDEC.- Sur le plan culturel, il est évident qu’on a un héritage lourd d’Etat centralisé, monarchique et même d’une monarchie de droit divin. Il est difficile de se déprendre de cet héritage. On voit bien que tout le monde, y compris depuis les lois de décentralisation, continue de regarder vers Paris. Quand il y a des problèmes, on pense à l’Etat et on manifeste devant les préfectures. Dans l’inconscient collectif des Français, l’Etat reste encore, en dépit de la décentralisation, en dépit de l’importance croissante des compétences et des budgets gérés par les collectivités, le principal interlocuteur.

On a encore sur le plan culturel des élites étatiques qui restent puissantes et qui ont toujours pratiqué une décentralisation retenue, avec une certaine méfiance, avec des transferts de compétences limités. Lorsque des gouvernements se sont dessaisis de certaines compétences, ils ont eu très souvent la tentation de revenir dans le jeu par d’autres biais, comme les contrats de plan Etat/Région…

On a une dynamique de décentralisation suivie d’une recentralisation partielle peu de temps après. Il y a de fortes chances pour que nous soyons condamnés pour longtemps à ce jeu de « yo-yo ».

La décentralisation est souvent mal conçue. Le « design » des réformes souffre du cumul des mandats et des asymétries qu’il génère entre certaines catégories de collectivités. Il devient extrêmement difficile de se livrer à un exercice de clarification des compétences. Les parlementaires qui cumulent défendent les collectivités qu’ils dirigent. Le cumul des mandats génère de nombreux conflits d’intérêts et je suis de ceux qui plaident en faveur d’une réforme intelligente de ce système. Mais la suppression du cumul n’est possible qu’à condition de comprendre les fonctions qu’il remplit et d’adopter des mesures d’accompagnement ou de compensation appropriées.

Le Sénat pose aussi problème avec un système politique particulièrement déséquilibré. Cette situation est liée au découpage communal et à la très forte surreprésentation du monde rural. Dans le cadre de la réforme des collectivités, le Sénat a tué les métropoles alors qu’il s’agissait d’une bonne idée, largement portée par Pierre Mauroy.

- La loi du 10 août 1871 organise l’élection au suffrage universel du conseil général et son renouvellement par moitié tous les trois ans, mais maintient le préfet comme autorité exécutive du département. La loi du 28 mars 1882 établit l’élection des maires par les conseils municipaux dans toute la France, sauf à Paris. La loi du 5 avril 1884, uniformise le régime des communes et étend leurs attributions notamment en leur attribuant une clause générale de compétence. Le décret loi du 5 novembre 1926 de décentralisation et de déconcentration administrative allège la tutelle.