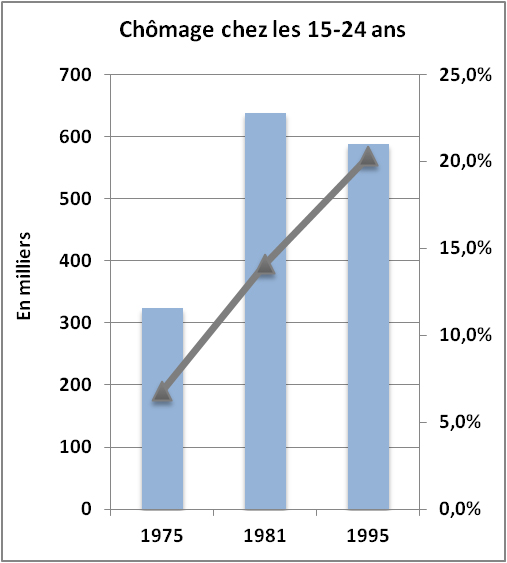

Chômage. Ce mot et la réalité sociale qu’ils recouvrent sont, depuis le milieu des années soixante-dix, la préoccupation principale des Français.[Le « Baromètre des préoccupations des Français » publié en mai 2012 par TNS-Sofres fait du chômage la première préoccupation des Français, loin devant le pouvoir d’achat (78 % contre 52 %). La lecture de ces enquêtes mensuelles confirme l’importance de la thématique en dépit de quelques variations. BVA indique ainsi que le chômage est la préoccupation première depuis la fin des années 1970 à l’exception des années 200-2003 où, effectivement, la situation de l’emploi en France s’était améliorée. Dans les années 2004-2007, le chômage reste fort mais inférieur au taux de préoccupation actuel. Cf. TNS-Sofres, [Baromètre des préoccupations des Français – mai 2012, mai 2012, consulté le 18 juin 2013 ; BVA, L’opinion en question : l’emploi, janvier 2004, consulté le 18 juin 2013.]] Progressivement, le chômage s’est imposé au cœur du débat politique. C’est sans surprise que l’historien constate qu’en 1981, lors de la campagne présidentielle, les deux candidats s’étaient affrontés durement sur le terrain économique, chacun affirmant qu’il améliorerait la situation de l’emploi en France. Les 110 propositions du candidat Mitterrand[Les 110 propositions ont été utilement publiées sur le site de l’OURS. Office universitaire de recherche socialiste, [1981 : les 110 propositions, consulté le 18 juin 2013.]] font d’ailleurs une large part aux questions économiques. Dans l’émission télévisée Carte sur table du mois de mars 1981, le candidat sera d’ailleurs longuement interrogé sur l’emploi : « un problème majeur »1 pour le futur président de la République.

Quatorze années plus tard, alors qu’il termine son second septennat, François Mitterrand faisait le constat amer de l’échec de « tous les gouvernements de droite et de gauche » qui s’étaient succédés durant sa présidence.[Voir par exemple : « ENTRETIEN ACCORDE PAR FRANCOIS MITTERRAND PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU JOURNAL DU CENTRE » Samedi 28 janvier 1995]] Loin du fatalisme que certains lui prêtent2, il en tirait la conclusion qu’il fallait poursuivre l’effort : le retour durable du plein emploi viendrait une fois la crise économique du monde occidental passée.

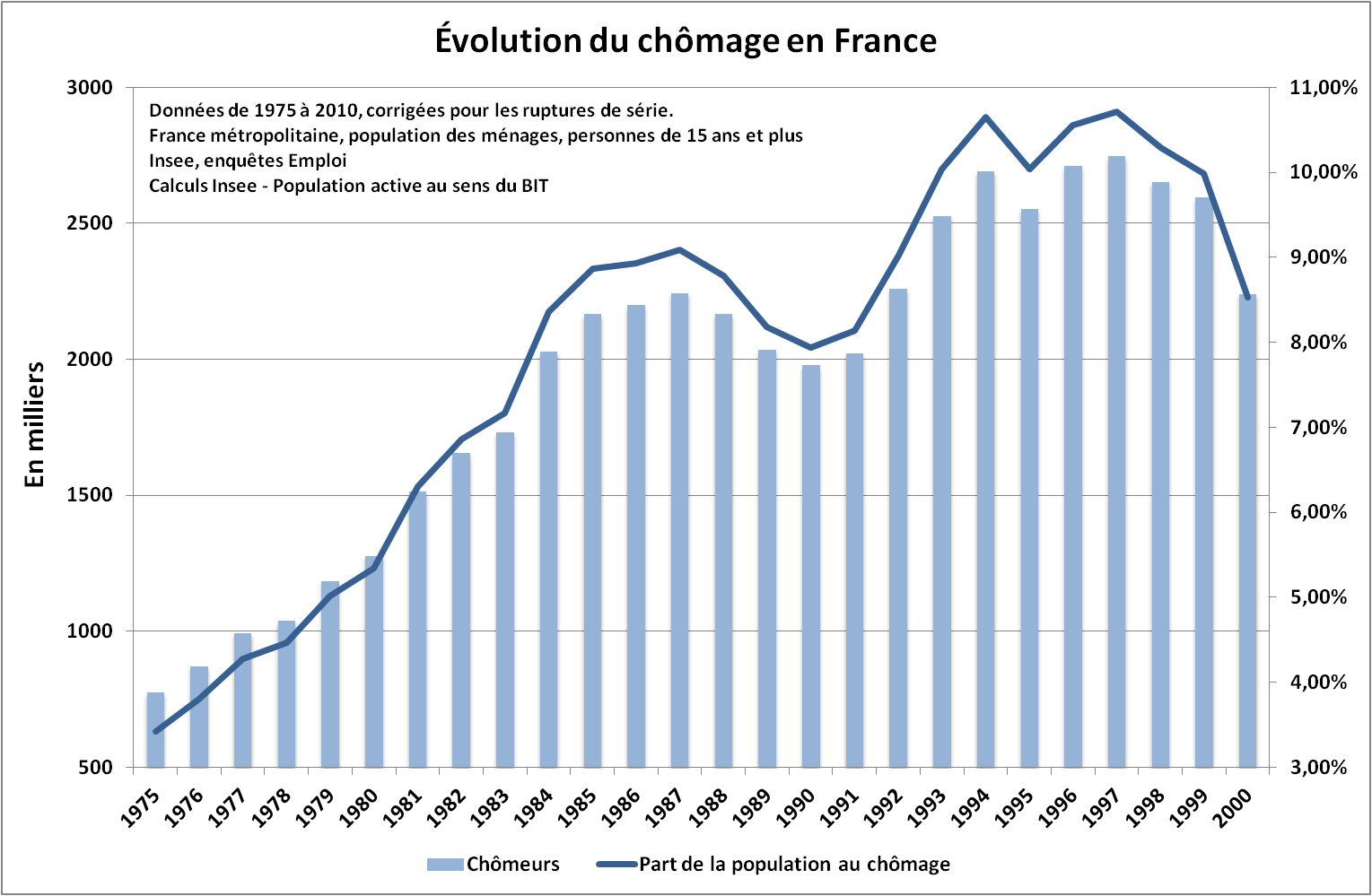

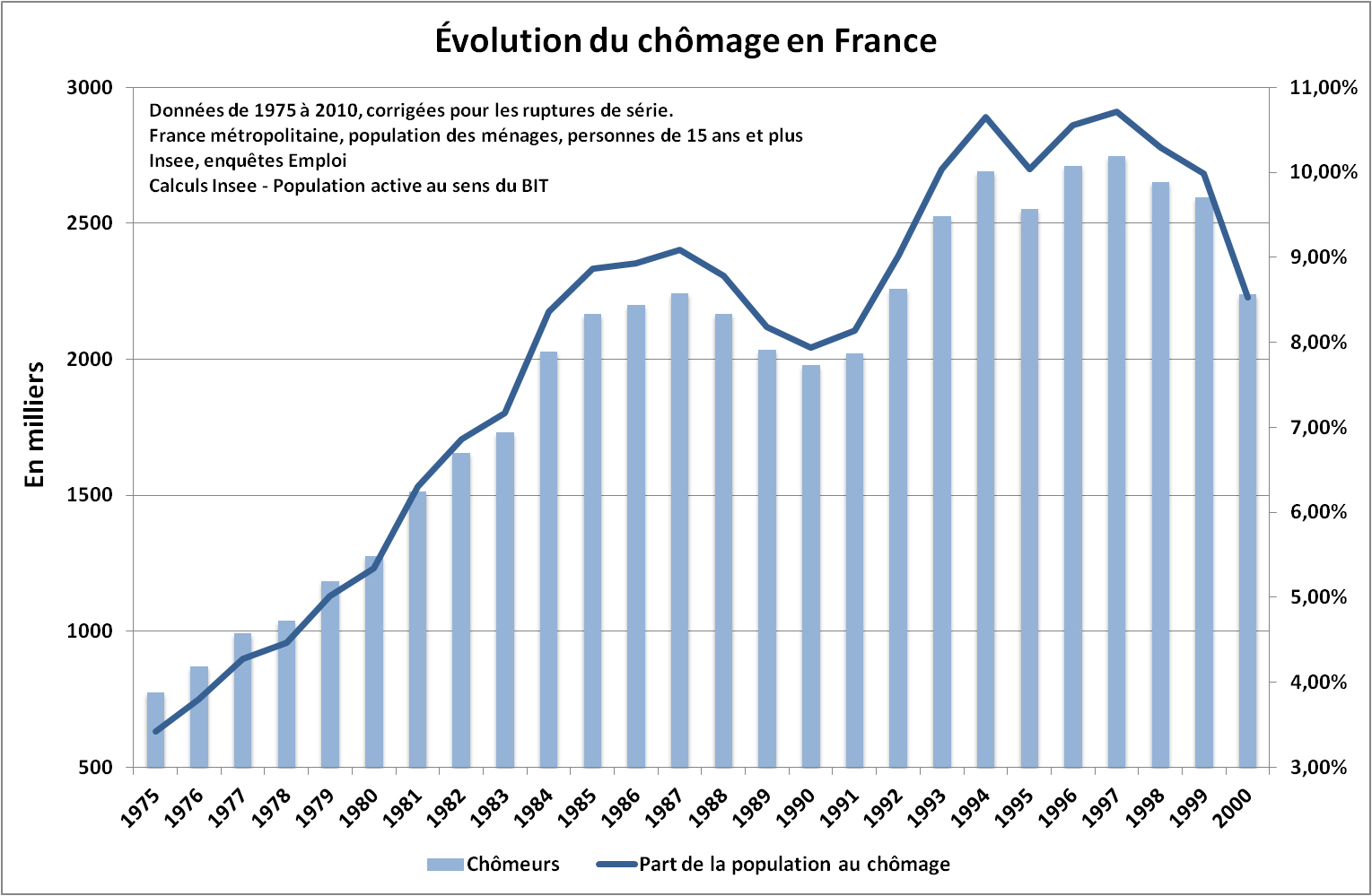

Malgré cette promesse de lendemain meilleur, le constat était donc sans appel. Les Socialistes français payèrent d’ailleurs dans les urnes, en 1986 et 1993, ce manque de résultat sur le « front de l’emploi ». De fait, de 1973 à 2001, si l’offre globale de travail augmentait de 5,6 millions (chiffres DARES), la demande de travail, elle, ne progressait que de 3,2 millions, ces chiffres se traduisant sur toute la période par un nombre important de départs en retraite et préretraite, d’emplois aidés et, bien entendu, par un niveau élevé de chômage. Dans ces décennies celui-ci devient un phénomène de masse, tant par son niveau que par l’étendue des catégories sociales touchées.

Emploi, chômage : deux mots, donc, au cœur de ces « années Mitterrand », les pouvoirs politiques ne cessant leur action dans ce domaine. Pourtant, les études d’histoire politique sur ce thème sont rares. Non que la question n’ait pas été abordée : il existe au contraire une très vaste littérature sur le chômage, ses effets, les politiques menées, l’évolution de l’emploi et de l’économie française, etc.3

La série d’articles que nous proposons à partir de ce numéro ne corrigera qu’imparfaitement ce manque. Plus modestement, elle posera quelques jalons en espérant susciter le débat.

Dans cette première livraison, nous nous attacherons d’abord à rappeler les données élémentaires quant à l’évolution de l’emploi en France durant les deux septennats. Il s’agit de comprendre le phénomène auquel les décideurs politiques ont du faire face.

Emploi, chômage, politique de l’emploi : des mots à la réalité

Quelques définitions nous seront d’abord nécessaires ; celle des chiffres en particulier. En effet, régulièrement mobilisés dans les médias, sous forme de chiffres et de courbes, le « chômage » et son évolution sont plus difficiles à définir qu’il n’y parait. Où se situe, en effet, la limite entre l’emploi et le chômage ? Un stagiaire travaille-t-il ? Il échappe pourtant à la statistique du chômage. Peut-on compter comme ayant un emploi une cantinière qui ne travaille que quelques heures par semaine mais aimerait travailler beaucoup plus ? À partir de combien d’heures de travail par semaine faut-il être considéré comme ayant un emploi, étant en formation, etc ? La statistique offre certes des réponses à ces questions. Elles restent toutefois arbitraires et ne permettent pas de rendre compte de la grande hétérogénéité des parcours individuels des salariés français. Dans le cadre du présent article, nous avons toutefois tranché. Nous utiliserons essentiellement les séries statistiques de l’INSEE et leurs définitions.4 Certes ce choix est toujours contestable. Mais il évite certains problèmes, en particulier dans les comparaisons sur de longues périodes. Nous rappelons toutefois au lecteur qu’il faut utiliser ces données en tendance et non s’attacher à la précision des chiffres.

Une autre difficulté est de définir les politiques de l’emploi.

Lorsque le gouvernement décide la modernisation du musée du Louvre, il crée de l’emploi. Lorsque la valeur du franc est réévaluée par rapport au deutschemark mais dans le cadre des institutions monétaires européennes5, c’est un choix qui a des effets macro-économiques, lesquels à leur tour impacteront l’emploi. Dans une étude telle que la nôtre, faut-il s’en tenir stricto-sensu aux décisions prises par le ministre en charge de l’Emploi ou, au contraire, considérer que toute l’action publique relève de la lutte contre le chômage ? La question est d’autant plus importante qu’on se trouve dans une période où le discours politique dans son entier – et les commentaires médiatiques qui l’accompagnent – tourne autour de ces questions.

Autre question : comment mesurer l’effet des politiques menées ?

Si la littérature sur le sujet est vaste, les analystes sont loin de s’accorder entre eux. Entre les « libéraux » qui considèrent l’intervention de l’État comme autant d’occasion de rigidifier le marché du travail, ceux qui considèrent la question sous le seul angle de l’aide sociale, en passant par ceux qui envisagent les multiples facteurs touchant le marché de l’emploi – temps de travail, paupérisation des salariés, formation, effet d’aubaine sur tel ou tel cible, etc. –, les conclusions diffèrent grandement. Que des analyses aussi divergentes, des représentant du patronat et des syndicats, de leurs experts et des statisticiens officiels, des leaders politiques de gauche et de droite ?

Ces difficultés de définitions ont toutefois un avantage. Elles rendent compte du contexte dans lequel se trouve le décideur politique lorsqu’il doit agir dans ces domaines où se mêlent rapport de forces politiques, expertises, prévision macro-économique et réalité sociale. Ce sont là autant de facteurs contradictoires. Chaque décideur politique est ainsi soumis à des analyses divergentes du chômage, lesquelles sont mobilisées par des acteurs très différents. Il lui faut trancher devant une société civile qui réclame des résultats rapides et des médias qui relaient les demandes sectorielles spécifiques mais quelques fois contre-productives.

Indépendamment de ces contradictions, le pouvoir politique doit néanmoins intervenir. L’opinion publique le réclame. L’ampleur du phénomène du chômage explique cette fébrilité ; une fébrilité que l’on peut facilement comprendre. Après la Seconde guerre mondiale, on assiste en effet à une montée en puissance du salariat moderne, incarnée par le contrat de travail, la stabilité de l’emploi et, donc, des rémunérations. Contrairement à la situation qui prévalait encore au début du XXe siècle où le travail journalier restait important, la généralisation du CDI durant les Trente glorieuses offrait au salarié un travail et une rémunération stable. Source de revenu unique pour des millions de Français, ce contrat de travail était donc la clé du mode de vie des années 1970-1980 – consumériste, urbanisé, atomisé. Perdre son emploi, s’était se trouver en dehors de cette norme. D’où l’inquiétude sociale.

Révolution silencieuse et « mutation »

Le 16 janvier 1985, alors que François Mitterrand doit intervenir dans la soirée à la télévision, plusieurs quotidiens commentent les chiffres du chômage de l’année 1984 qui viennent d’être publiés.6 Paris ce soir fait sa Une sur « le flot fatal » et égrène une série de chiffres. Idem pour le Quotidien de Paris : Émile Malet, dans un article intitulé « De biens faibles arguments », se borne à constater les chiffres – mauvais – et y voit la cause de la « perte de vitesse dans l’opinion publique » du « pouvoir socialiste. » Il en est de même pour le prestigieux journal Le Monde qui, dans un article intitulé « Le défi du chômage » livre une analyse chiffrée du phénomène, la comparant aux annonces politiques passées. Ce qui frappe ici, c’est l’interprétation qui est donnée de ces chiffres. On se contente de les reprendre et d’en faire une lecture partisane par rapport au pouvoir en place. On peine à trouver une analyse plus globale du problème du travail. Nous aurions pu prendre bien d’autres exemples : les médias peinent à aborder le fond du problème. Or, la question de l’emploi est complexe. La courbe du chômage ne peut, à elle seule, rendre compte des évolutions de l’époque.

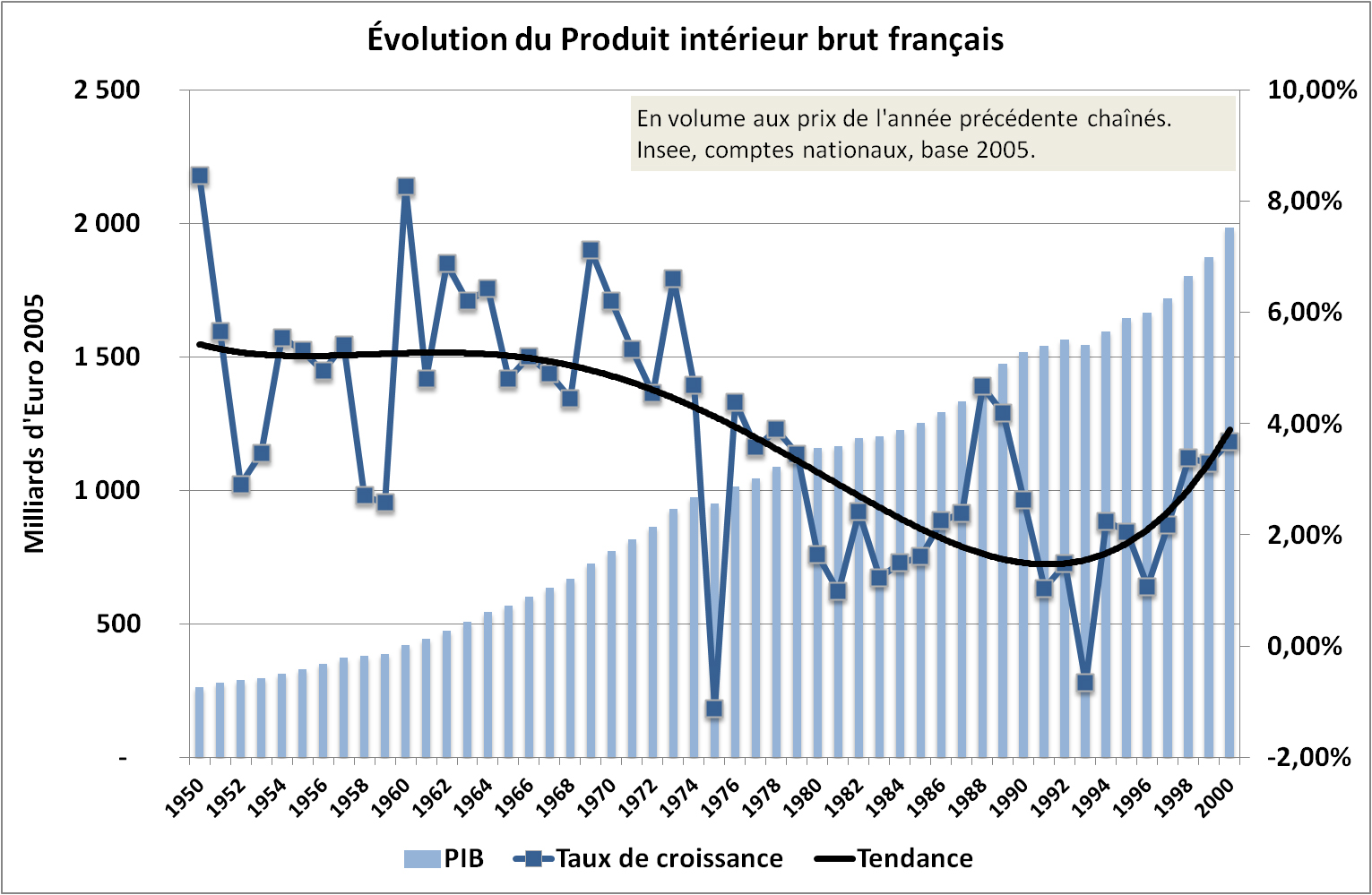

En premier lieu, rappelons le ralentissement de la hausse de la production économique. Celui-ci intervient à partir des années soixante-dix et se poursuit grosso modo jusqu’à la fin des années 1990. Que l’on appelle cette période « vingt décisives » (1965-1985) ou « trente piteuses »7 (1970-2000), il n’en reste pas moins que l’économie française entre à partir de 1970 dans un cycle économique différent des « Trente glorieuses ». Non que l’économie française entre durablement en récession – ce ne sera le cas qu’en 1975 et 1993 – mais la progression de la richesse est moindre. Les chiffres sont connus : de 5 % en moyenne pendant les « Trente glorieuses », la croissance de la production passe à 2 % pour les années 1981-1995. Les années soixante-dix marquent la fin d’un dynamisme économique hérité de l’après-guerre, avec pour corollaire une diminution du besoin de main d’œuvre. Dès lors, le moindre soubresaut dans la conjoncture se traduit immédiatement sur le marché de l’emploi. Crises énergétique, monétaire, financière : les économies européennes se trouvent confrontées, à des degrés divers, à des « chocs » nourrissant un chômage endémique.

Toutefois, si la « croissance » explique en partie les évolutions du marché de l’emploi, elle n’est pas le seul facteur. D’ailleurs, en se concentrant sur la seule activité économique, on néglige d’autres facteurs tout aussi déterminants. Or, durant ces années, c’est la structure même de la population active, voire du travail, qui changent radicalement.

Ce constat, on le comprend, ne pouvait pas satisfaire les pouvoirs publics – ni même être évoqué – tant le nombre de personnes au chômage restait élevé. Mais pour celui qui étudie le phénomène de l’emploi en France, il souligne un point important : l’activité économique et les mesures prises par le gouvernement sont tributaires d’un contexte démographique plus global. En fait, de la fin de la Seconde guerre mondiale jusqu’aux années soixante, la population active était restée relativement stable. Mais elle croît plus rapidement dans les années qui suivent.

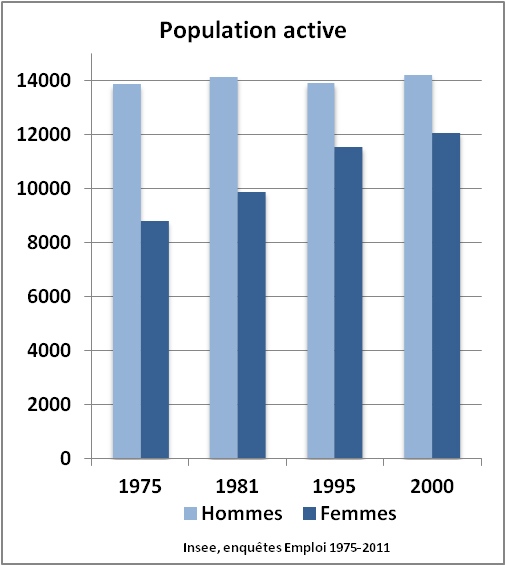

Un autre phénomène crucial va jouer dans le sens d’une augmentation des actifs : l’entrée massive des femmes sur le marché du travail. Au début des années soixante-dix, en effet, les 2/3 des actifs sont des hommes. En 1981, ce rapport a déjà commencé à se rééquilibrer. En 1995, la parité est presqu’atteinte. Ainsi, si le taux d’activité8

En d’autres termes, les années de crise sont caractérisées par une féminisation du marché de l’emploi. La volonté d’un double salaire dans le ménage, l’accès à la formation et à autonomie des femmes ainsi que leur reconnaissance dans un monde du travail qui se tertiarise explique ce phénomène. Attention toutefois : l’arrivée des femmes sur le marché du travail ne signifie pas pour elles des carrières sans heurts. C’est même l’inverse puisque les Françaises sont plus exposées au chômage que leurs collègues masculins.

Quant aux seniors, l’évolution est identique. Leur taux d’activité diminue fortement. Le chômage va toucher durement les salariés en fin de carrière, même si la modification de 65 à 60 ans de l’âge légal de départ à la retraite en mars 1982 par le gouvernement Mauroy a atténué le problème. De même, la généralisation des départs en retraite anticipée lors de la restructuration des secteurs industriels en crise a contribué à cette évolution.

Mais là encore, ces chiffres ne reflètent qu’imparfaitement la complexité du phénomène du travail dans les années 1980. Les tableaux précédents présentent des courbes continues, comme si l’emploi – et donc le monde du travail – était resté identique. Or, c’est loin d’être le cas.

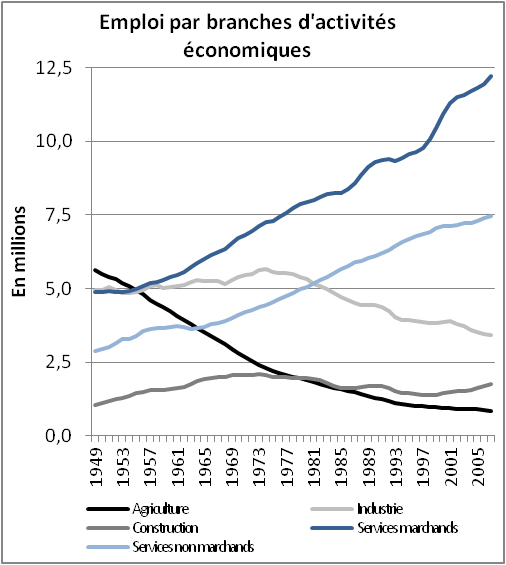

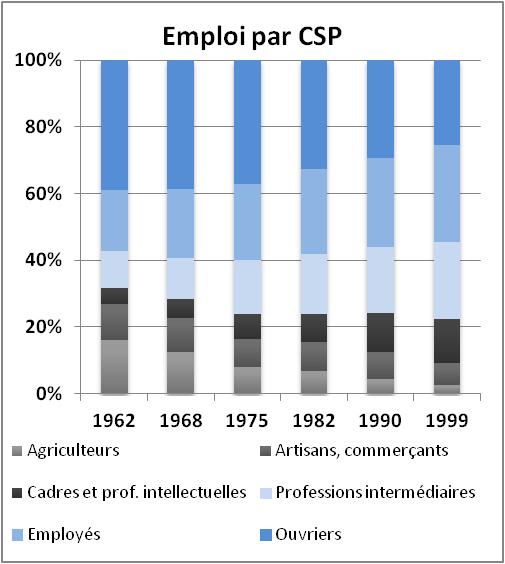

Cette économie des services s’est d’ailleurs elle-même profondément transformée. L’introduction des nouvelles technologies dès les années 1980, avant même Internet, avec la généralisation de la bureautique, a bouleversé le quotidien du travail. Les postes d’encadrement sont devenus plus nombreux, les rapports hiérarchiques plus courts. Les emplois dédiés aux ressources humaines et aux fonctions commerciales et technico-commerciales se sont multipliés. Des secteurs tels que l’éducation, la santé, le social, la recherche, se sont développés. Ceci, bien entendu, au détriment du travail industriel et ouvrier. Or, et c’est une donnée essentielle pour notre étude, l’industrie était fortement pourvoyeuse de main d’œuvre dans les décennies précédentes. Ce n’est d’ailleurs plus vraiment le cas. Le machinisme lui-même, avec la généralisation dans les années 1980 de la machine outil à commande numérique, a réduit le rapport entre rendement et main d’œuvre dans l’industrie.

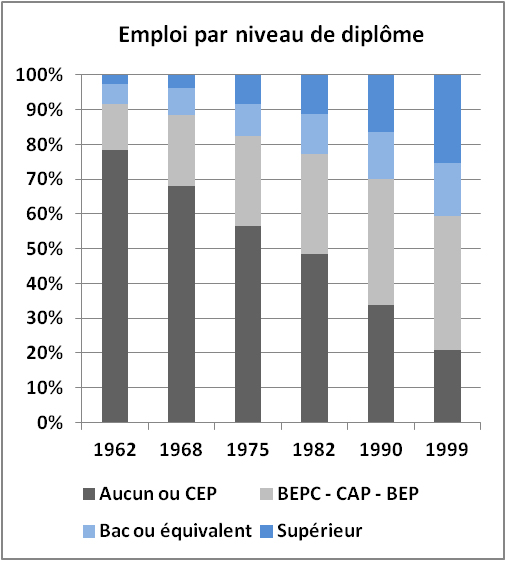

Corollaire de ces nouvelles activités économiques, la nécessité de se former plus longuement. Le nombre de travailleurs sans diplôme passe ainsi de près de 80 % au début des années soixante à 20 % à la fin des années 1990. C’est ici le signe d’un investissement sans précédent de la Nation dans l’éducation, tant initiale que professionnelles.

Le secteur marchand, quant à lui, ne crée plus d’emploi dans ces années alors que, pendant les Trente glorieuses, il avait fortement recruté.

Sans même évoquer le problème des rémunérations – sur lequel nous reviendrons –, ces années voient aussi les durées légale et effective du travail se réduire, avec une interruption de 1986 à 1988. Au même moment, l’emploi temporaire se généralise ainsi que le temps partiel, lequel est souvent contraint, dans un tiers des cas. Dans l’industrie, par exemple, l’emploi intérimaire passe de 200 000 dans les années 1980 à 600 000 à la fin des années 1990.

Loin de courbes statistiques linéaires, le travail en tant que phénomène social connaît donc dans ces années une révolution. Silencieuse, certes, pour reprendre l’expression d’Henri Mendras, mais révolution tout de même. En forçant le trait, on pourrait la résumer d’une phrase : le passage d’un monde du travail dominé par l’ouvrier spécialisé à celui dominé par l’employé de service. Un monde où ouvriers, paysans et commerçants indépendants disparaissent au profit des employés et professions intermédiaires, des cadres et intellectuels. Progressivement, la figure centrale du monde du travail – un travailleur manuel spécialisé, dans l’industrie, formé à son poste, chef de famille, seul salarié du couple, conservant tout au long de sa carrière le même poste, laisse la place à une multitude de profils où les employés du secteur des services, féminisés, mieux formés, faisaient désormais l’expérience du chômage, de différents types de postes et de contrats

Quoi que l’on pense de ces changements, la compréhension par l’ensemble de la Nation de ces forces sociales et de leurs effets sur l’économie était un impératif politique.

Faut-il considérer cette sorte de pédagogie de la crise comme une politique de l’emploi à part entière ? Les leaders socialistes français, pour leur part, ne cessèrent d’expliquer les contraintes qui pesaient sur leur action. François Mitterrand pour sa part n’a cessé de rappeler « la mutation » 9 Transformation à laquelle la France devait faire face en adaptant ses structures. De la réussite de cette adaptation dépendait la réduction du chômage. Ajoutons enfin qu’à ses yeux cette adaptation ne pouvait être pleinement réalisée qu’en tenant compte de la dimension internationale de la crise. D’où la nécessité d’en maîtriser les évolutions au niveau des pays occidentaux (sommets économiques) et surtout européen (dans la CEE).

La philosophie économique de François Mitterrand tient tout entière, à nos yeux, dans ce constat cela le conduit à vouloir adapter la société française aux mutations en cours. Il s’agit chez lui d’un rappel permanent, sans discontinuité, sans relâche. De ce point de vue, on commet une grave erreur d’interprétation en faisant de son « on a tout essayé » une sorte de fatalisme devant le chômage. On trouvera au contraire dans ses propos l’expression constant d’un « volontarisme économique » de l’État, dans le cadre d’une économie de marché acceptée.

À travers ce « keynésianisme de l’offre » – pour reprendre les termes d’Alain Boublil –, il s’agissait bien, en tout cas, de convaincre les agents économiques qu’une politique économique expansionniste était possible et qu’elle serait à son tour génératrice d’emplois.

Encore fallait-il créer l’emploi correspondant à la nouvelle donne économique. C’est à dire mettre en œuvre les politiques publiques nécessaires. Nous en dresserons la liste dans notre prochain article.

- Archives IFM, Cartes sur table, émission de J-P Elkabbach & A.Duhamel, M. François Mitterrand, lundi 16 mars 1981.

- Voir notre communiqué « [on a tout essayé »

- Nous renvoyons à notre bibliographie en fin d’ouvrage.]] En revanche, peu d’analyses existent reposant sur un travail d’archives et détaillant le processus de décision politique entre 1981 et 1995.[[À l’exception notable des articles déjà publiés de Mathieu Tracol sur les lois Auroux, d’une part, ou sur la réduction avortée du temps de travail à 35h en 1982.

- Contrairement aux données de la DARES et de Pôle emploi, les chiffres de l’INSEE reposent sur une définition relativement stable dans le temps puisque retenue par le BIT en 1982 et inchangée depuis.

- En octobre 1981, en juin 1982, en mars 1983, en avril 1986 et en août 1993.

- « Le flot fatal », Paris ce soir, 16 janvier 1985, p. 1 (il s’agit d’un très éphémère quotidien, dont la parution s’interrompt après 22 numéros, de janvier à février 1985) ; Émile Malet, « De bien faibles arguments », Le Quotidien de Paris, 16 janvier 1985, p. 3 ; Michel Noblecourt, « Le défi du chômage », Le Monde, 17 janvier 1985, p. 1.

- Nous reprenons ici l’expression de Sirinelli et Baverez. Nicolas Baverez, Les trente piteuses, Coll. Champs, Flammarion, 1999. Jean-François Sirinelli, Les Vingt décisives. Le passé proche de notre avenir (1965-1985), Fayard, 2007.

- C’est-à-dire le rapport entre le nombre d’actif, d’une part, et la population des ménages, d’autre part.]] reste stable sur la période, on assiste on revanche à une hausse importante du taux d’activité des femmes. En 1975, ce taux est de 59,3 % pour les femmes de 25 à 49 ans. En 1981, il est de 67 % ! Il atteint 79,6% en 1995. Sur la même période, le taux d’activité des hommes est passé de 97 à 95,7 %.[[Insee, enquêtes Emploi.

- ALLOCUTION DE MONSIEUR FRANCOIS MITTERRAND, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, A L’OCCASION DE L’INAUGURATION DU 32ème S I C O B AU C.N.I.T. Vendredi 25 septembre 1981]] à l’œuvre dans les sociétés occidentales. On est surpris à cet égard de la permanence de ce terme dans ses discours. Chez lui, la crise économique n’est pas tant analysée – comme cela pouvait encore l’être dans les années 1970 – comme la conséquence du double choc pétrolier et monétaire. Au contraire, ces événements – qu’il n’hésitait cependant pas à rappeler – n’étaient à ses yeux que des symptômes. Symptômes d’une transformation plus profonde : « démographique », « sociale », « technologique », « financière », « industrielle », « géopolitique. »[[DISCOURS PRONONCE PAR M. FRANCOIS MITTERRAND, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, A L’OCCASION DU CENTENAIRE DE L’ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES Palais des Congrès Mardi 8 décembre 1981.