À la fin de la présente année 2006, le 1er décembre, le musée d’Orsay aura vingt ans. Cette date, je l’avais proposée à François Mitterrand dès le début de 1986 au cours d’un des nombreux entretiens qu’il m’a accordés à partir de ma nomination, en août 1981, à la présidence de l’établissement public chargé de concevoir, de construire et de mettre en état de fonctionnement ledit musée. J’ai pu mesurer, au cours de ces audiences ainsi qu’à l’occasion des visites de chantier qu’il fit pendant la phase de construction, le vif intérêt qu’il portait à Orsay comme aux autres « grands projets » engagés ou poursuivis durant sa présidence.

Si, dès ce moment, Duhamel était convaincu de la valeur patrimoniale des bâtiments d’Orsay, je mentirais en disant que lui et son cabinet avaient dans l’esprit la conversion de la gare en musée. C’est seulement l’année suivante, en 1972, que cette idée nous fut proposée par Jean Chatelain, directeur des Musées de France, à qui les conservateurs du Louvre avaient fait valoir que, faute de pouvoir récupérer pour le musée les espaces occupés par le ministère des Finances, la gare et l’hôtel d’Orsay pourraient accueillir les abondantes collections de peinture, de sculpture et d’arts décoratifs de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe, le Centre Beaubourg, alors en construction, étant destiné à la période postérieure à 1905. Ce n’est qu’au début de 1973 que nous parvînmes à convaincre le Président Pompidou de donner son feu vert à ce projet. Jacques Duhamel devant quitter ses fonctions pour raisons de santé en mars, il ne restait que deux mois pour « créer l’irréversible » : coup sur coup, l’inscription de parties importantes de la gare et de l’hôtel à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, la désignation d’une mission d’étude et, à mon initiative, l’installation de la Compagnie Renaud-Barrault sous un chapiteau dans la grande nef d’Orsay, où elle resta plusieurs inoubliables saisons, ont assuré l’avenir.

C’est sous le septennat de Valéry Giscard d’Estaing et le gouvernement de Raymond Barre que fut votée une loi-programme sur les musées, dans laquelle fut inscrite une ligne concernant le musée d’Orsay, dont le programme avait mûri dans l’intervalle. Peu après fut créé un établissement public chargé, à l’exemple de ce qui avait été fait pour Beaubourg, de mettre en œuvre ce projet.

François Mitterrand était parfaitement au courant de cette genèse. Je l’entends encore me dire au téléphone, en août 1981 : « Je sais le rôle que vous avez joué aux côtés de Jacques Duhamel à l’origine de ce projet et, tel que je vous connais, je pense qu’il ne vous sera pas indifférent de vous occuper d’une affaire qui, en définitive, se sera poursuivie sous trois Présidents. » Je me souviens aussi qu’au cours de l’été 1974, à l’occasion d’un dîner chez des amis communs à Gordes, François Mitterrand m’avait longuement interrogé sur Beaubourg et aussi sur Orsay en prenant soin, me voyant sur mes gardes, de me dire que sa curiosité était dénuée de toute arrière-pensée politique et qu’au contraire il appréciait fort ces initiatives. J’en tirai dès ce moment la conviction que, si un jour il accédait à la magistrature suprême, il ne manquerait pas de s’en inspirer.

C’est ce qui se produisit en 1981. Si le projet Grand Louvre fut annoncé par le Président dès septembre, la première initiative qu’il prit dans le domaine des grands travaux concerne précisément Orsay. Dans son entourage, certains préconisaient l’abandon de ce projet « giscardien » qui, techniquement, n’avait pas atteint le point de « non-retour » et s’employèrent à compliquer le travail de l’établissement public. Dès le début juillet 1981 cependant, le Président se rendit à Orsay pour se faire expliquer le projet par Michel Laclotte, en charge des collections, et par Jean Jenger, directeur de l’établissement public – son président, Jean-Philippe Lachenaud, ayant été délibérément tenu par l’entourage de Jack Lang à l’écart de cette visite. De retour à l’Élysée, il fit savoir que le projet serait poursuivi, avec la période de référence initialement prévue (1848-1905), alors que Valéry Giscard d’Estaing souhaitait en avancer le début à 1830 et Delacroix. Le mandat du président de l’établissement public, arrivant prochainement à échéance, fut écourté sans grande élégance, et c’est dans ces conditions que je fus nommé à ce poste, sur des critères dont je tiens à préciser ici qu’ils furent exclusifs de toute considération politique et encore moins partisane. Je n’étais, ni de près, ni de loin, socialiste ; j’étais depuis le début de 1980 administrateur délégué de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion et président de RTL (ce qui me valut par la suite des moments de forte tension avec les gouvernements Mauroy et Fabius, et même avec l’Élysée, mais sans qu’à aucun moment ma mission à Orsay fût mise en cause ou entravée). Ami personnel de Jack Lang depuis le début des années soixante-dix, j’eus avec le ministre de la Culture jusqu’en avril 1986 des relations parfaitement transparentes et confiantes ; et loin de s’y opposer et d’en prendre ombrage, Lang m’incita au contraire à entretenir une relation directe avec le Président sur toutes les questions importantes, dont je pris cependant soin de l’informer toujours au préalable.

Quand je pris mes fonctions, si le projet artistique était arrêté, le chantier était à peine amorcé. On en était, techniquement, à l’élaboration de l’avant-projet définitif. L’enveloppe budgétaire initialement fixée avant toute étude approfondie de programme devait être amplement revue et ma première tâche fut d’obtenir du gouvernement une enveloppe définitive, qui fut fixée au début 1982 à 1 080 millions de francs. Non seulement cette enveloppe ne fut pas dépassée, mais le coût définitif d’Orsay fut inférieur, grâce à une gestion rigoureuse dont le mérite revient pour l’essentiel à Jean Jenger et aux équipes administratives et techniques placées sous son autorité directe.

François Mitterrand m’avait invité à venir le voir dès que j’aurais fait le tour des problèmes. Sans être de ses proches, je l’avais maintes fois rencontré depuis une vingtaine d’années mais pour la première fois, j’avais à travailler sous son autorité. Je garde un souvenir très fort de cette première rencontre au début de l’automne de 1981 dans son bureau de l’Élysée. Sa capacité d’attention et de concentration, le sens qu’il avait de sa responsabilité et de ses prérogatives n’excluaient pas une grande simplicité de rapports et l’expression d’une confiance impressionnante. Il était visiblement passionné par le projet, mais se gardait d’imposer ses vues. Pour lui, cette période 1848-1905 était vraiment la période fondatrice de la France moderne, une sorte de « grenier de la mémoire nationale », et il tenait à ce qu’Orsay ne soit pas seulement un « musée de plus » mais un « musée nouveau », accessible au grand nombre et offrant au public une vision large de toutes les formes d’expression, y compris les plus nouvelles comme la photographie et le cinéma, et toutes les formes de la culture populaire. Pour autant, sans céder aux modes de l’époque, il tenait à ce que ce musée soit en tous points conforme aux canons internationaux de la muséographie contemporaine, sans extravagances ou démagogie du genre ouvriériste ou branché. Sur les propositions de l’architecte italienne Gae Aulenti, qui intervenait depuis peu dans le projet, aux côtés des architectes retenus, Bardon, Colboc et Philippon, il était interrogatif, tout en prenant soin de me dire qu’il s’en remettait d’avance à mes préconisations. Sur un point précis, il fut clair : Orsay devait en principe accueillir dans ses murs les services de la direction des Musées de France et de la Réunion des Musées nationaux ; l’annonce du projet Grand Louvre et le départ du ministère des Finances me conduisirent, sur la suggestion de Michel Laclotte, de Françoise Cachin et d’Henri Loyrette, à demander au Président d’être déchargé de ce relogement, ce qui nous permettrait de déployer le projet muséographique de manière plus ample. La réaction de François Mitterrand fut immédiate ; il nous affranchit aussitôt de cette contrainte.

Cette relation directe avec le chef de l’État était, on l’imagine, un rare privilège et engendrait pour celui qui en bénéficiait une responsabilité d’autant plus lourde. Elle aurait pu être périlleuse si je n’avais eu conscience du devoir qui en résultait pour moi de ne pas en abuser, soit en versant dans l’esprit courtisan, soit en court-circuitant systématiquement les échelons intermédiaires. L’élégance d’attitude de Jack Lang que j’ai déjà mentionnée, des contacts confiants avec l’entourage direct du Président (Paul Guimard, Christian Sautter, Éric Arnoult) et la relation très amicale que j’avais depuis longtemps avec Hubert Landais, directeur des Musées de France, me permirent de conjurer ces périls. À Orsay même, les équipes furent sensibles à l’absence de tout esprit d’intrigue et de tout risque d’interférence intempestive venant des entourages ministériels et présidentiels.

Sur un seul point, je ne fus pas suivi. Si ma mission devait s’achever avec l’ouverture du musée et la liquidation administrative de l’établissement public constructeur, j’estimais ne pas pouvoir « rendre ma copie » sans avoir fait des propositions pour la gestion du musée lui-même après son ouverture. Ayant eu l’occasion à maintes reprises de constater les lourdeurs d’une organisation des Musées nationaux encore très proche du centralisme napoléonien, je préconisai la création d’un établissement public pour gérer le musée d’Orsay, musée à tant d’égards nouveau. Avec sa loyauté habituelle, Hubert Landais ne m’avait pas caché ses réserves, que Michel Laclotte me confirma avec véhémence. Je m’attendais cependant à une discussion, au niveau du ministère, sur la base d’un rapport fort argumenté que j’avais demandé à un de mes collègues du Conseil d’État, Raphaël Hadas-Lebel. Il n’y eut pas de débat. L’oukase tomba des lèvres du président de la République, à l’occasion d’une visite à l’Orangerie à laquelle je n’assistais d’ailleurs pas : pas question d’un établissement public, mais quelques mesures de simple déconcentration. Je compris que l’avis des conservateurs avait été communiqué directement à l’Élysée. La suite devait cependant prouver que j’avais eu raison trop tôt. Après l’ouverture d’Orsay, Michel Laclotte, traversant la Seine, eut la charge du projet Grand Louvre et proposa la création d’un établissement public, étant précisé qu’il aurait à sa tête un président-directeur issu du corps des conservateurs. Quelques années plus tard, le musée d’Orsay devait être doté du même statut.

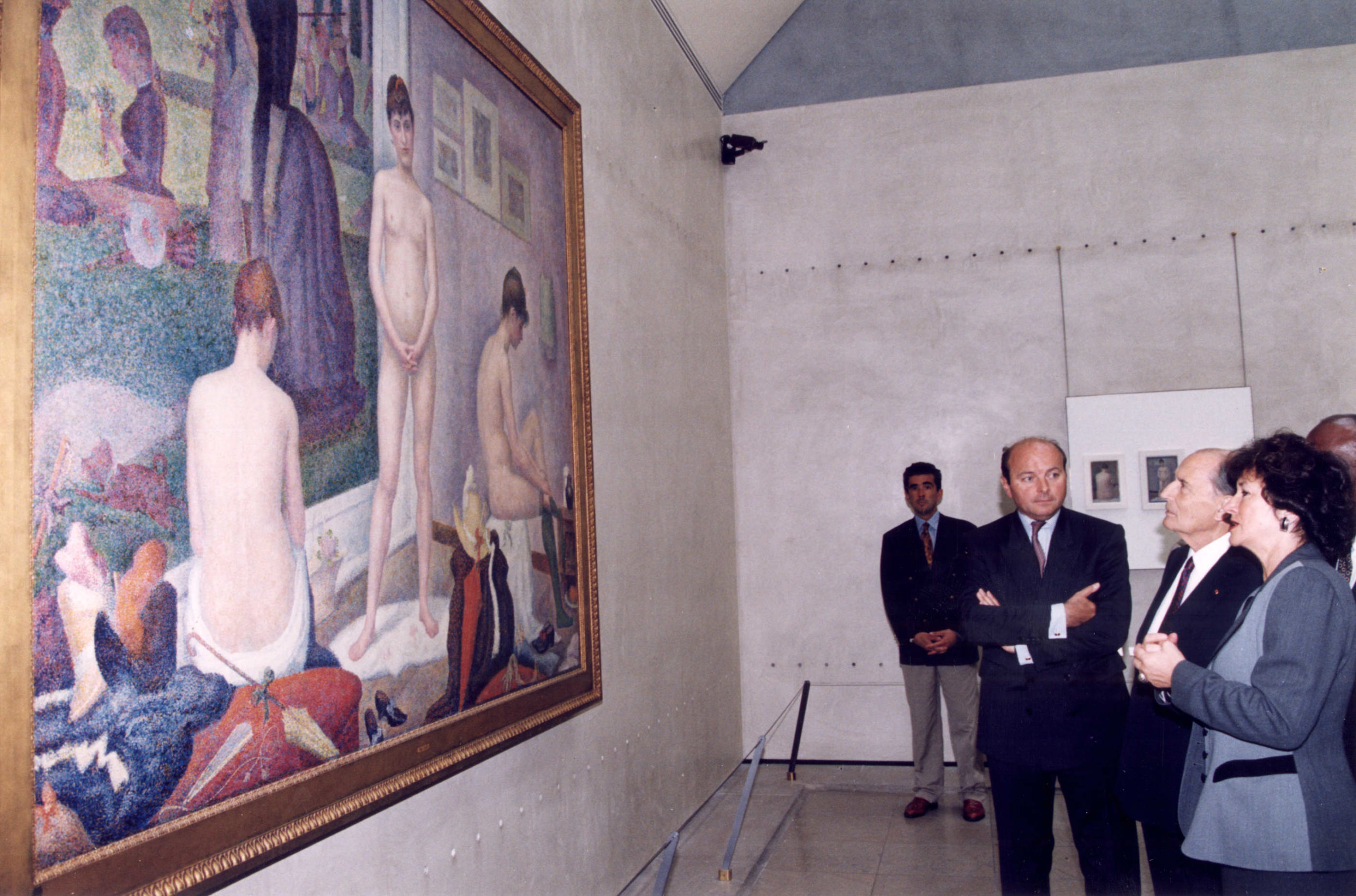

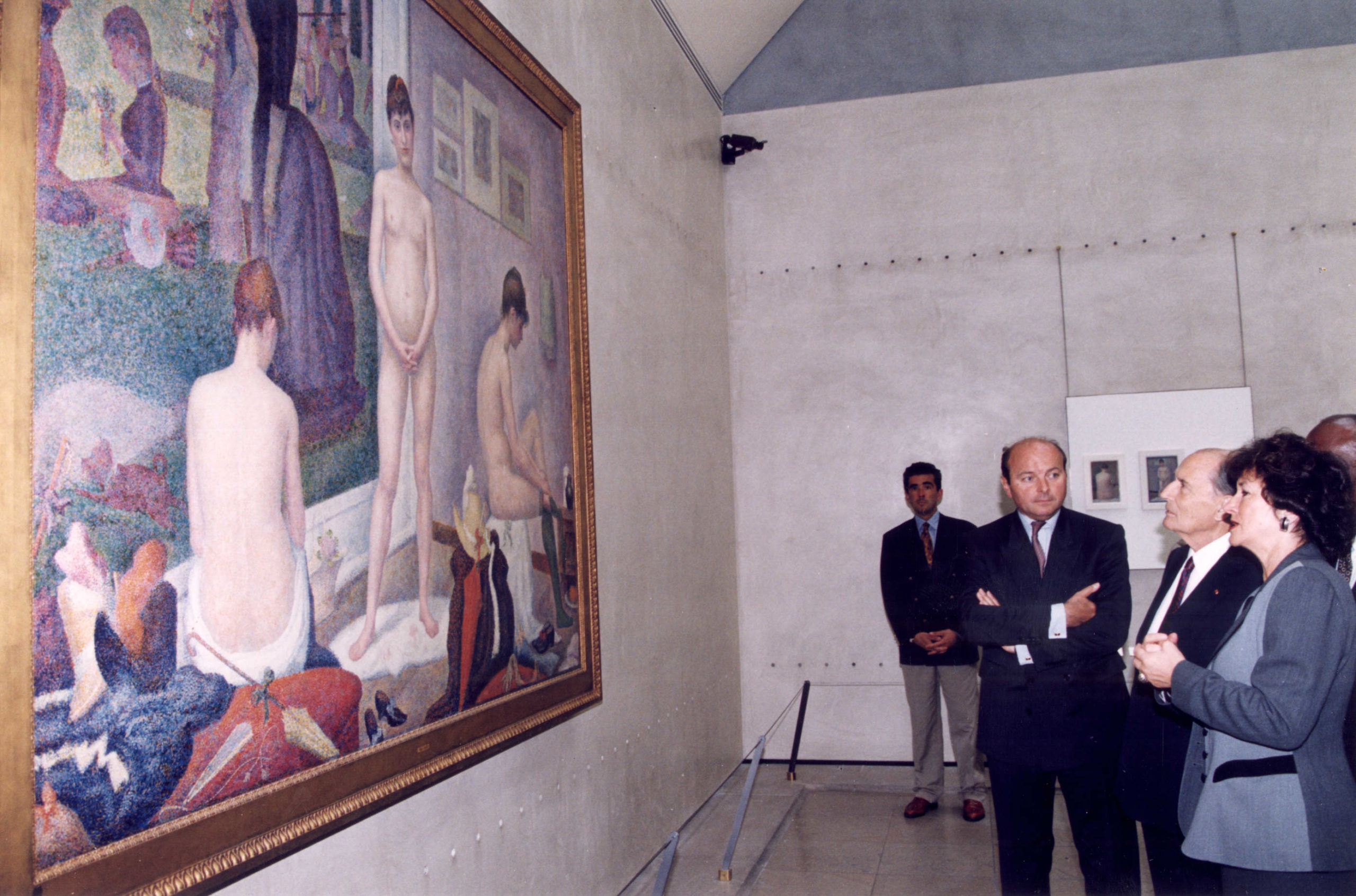

Pendant les trois années du chantier, le président de la République fit plusieurs visites. On sentait qu’il s’était mentalement approprié le projet, qu’il le considérait vraiment comme l’un des siens, et non comme obligation héritée de ses prédécesseurs qu’il aurait dû assumer par devoir de continuité républicaine. J’eus plus d’une fois l’impression que les innovations d’Orsay, en termes d’aménagements muséographiques et utilitaires, d’accueil du public, de librairie, d’auditorium, d’événements culturels en liaison avec le programme muséographique, lui paraissaient devoir influencer le projet Grand Louvre.

On a souvent accusé les « grands projets » d’être des gouffres financiers, de privilégier une fois de plus la prépondérance de Paris et de symboliser une sorte de rémanence monarchique dans l’État républicain. Je voudrais, à partir de mon expérience, faire justice de ces griefs.

Certes, ces grands investissements furent coûteux ; mais ils ont doté la France d’institutions de haut niveau et dont le rayonnement mondial n’est plus à démontrer. Ceux qui en ont été les maîtres d’ouvrage n’étaient nullement incités à dépenser sans compter. J’ai maintes fois rappelé que le coût du musée d’Orsay équivalait à celui de 3,5 kilomètres d’autoroute périurbaine dans la région parisienne. Quand l’avant-projet définitif fut arrêté, et l’enveloppe budgétaire de la construction arrêtée, nous avons, avec Jean Jenger, bâti une sorte de « modèle » de fonctionnement du musée, progressivement affiné, qui nous permit de faire en cours de chantier des choix d’aménagement et d’équipement propres à diminuer et à maîtriser le coût de fonctionnement du musée une fois achevé. C’est ainsi que le choix d’une pierre de qualité pour les sols nous est apparu plus judicieux, et plus économique en termes d’entretien et de maintenance qu’une moquette à trois sous sur laquelle on écrase des chewing-gums. L’organisation des espaces et des flux a été conçue avec le constant souci d’éviter les angles morts et les salles confinées engendrant une surveillance accrue ou obligeant à la fermeture périodique de certains espaces. Si, à l’expérience, certains réaménagements ont dû être opérés par la suite, notamment pour les espaces réservés aux expositions temporaires et pour la librairie, il n’en demeure pas moins que, sur l’essentiel, le musée d’Orsay a « tenu le coup », sans vieillissement prématuré. L’une des raisons de ce succès est sans doute que l’équipe de conservateurs qui étaient destinés à faire vivre le musée a été associée, dès le début, à sa conception. Deux de ses membres, Françoise Cachin et Henri Loyrette, le dirigèrent successivement avec aisance et autorité, avant une personnalité d’un autre profil mais d’une compétence tout aussi reconnue, Serge Lemoine, qui avait assumé brillamment la construction et la direction du nouveau musée de Grenoble.

Orsay, dès l’origine, a tenu à coopérer avec l’ensemble des musées de France et a contribué à une réhabilitation générale des collections des arts visuels de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe ; maints aménagements de musées, dans toute la France, se sont inspirés de l’expérience d’Orsay et nombreuses sont les expositions qui ont été réalisées avec son concours.

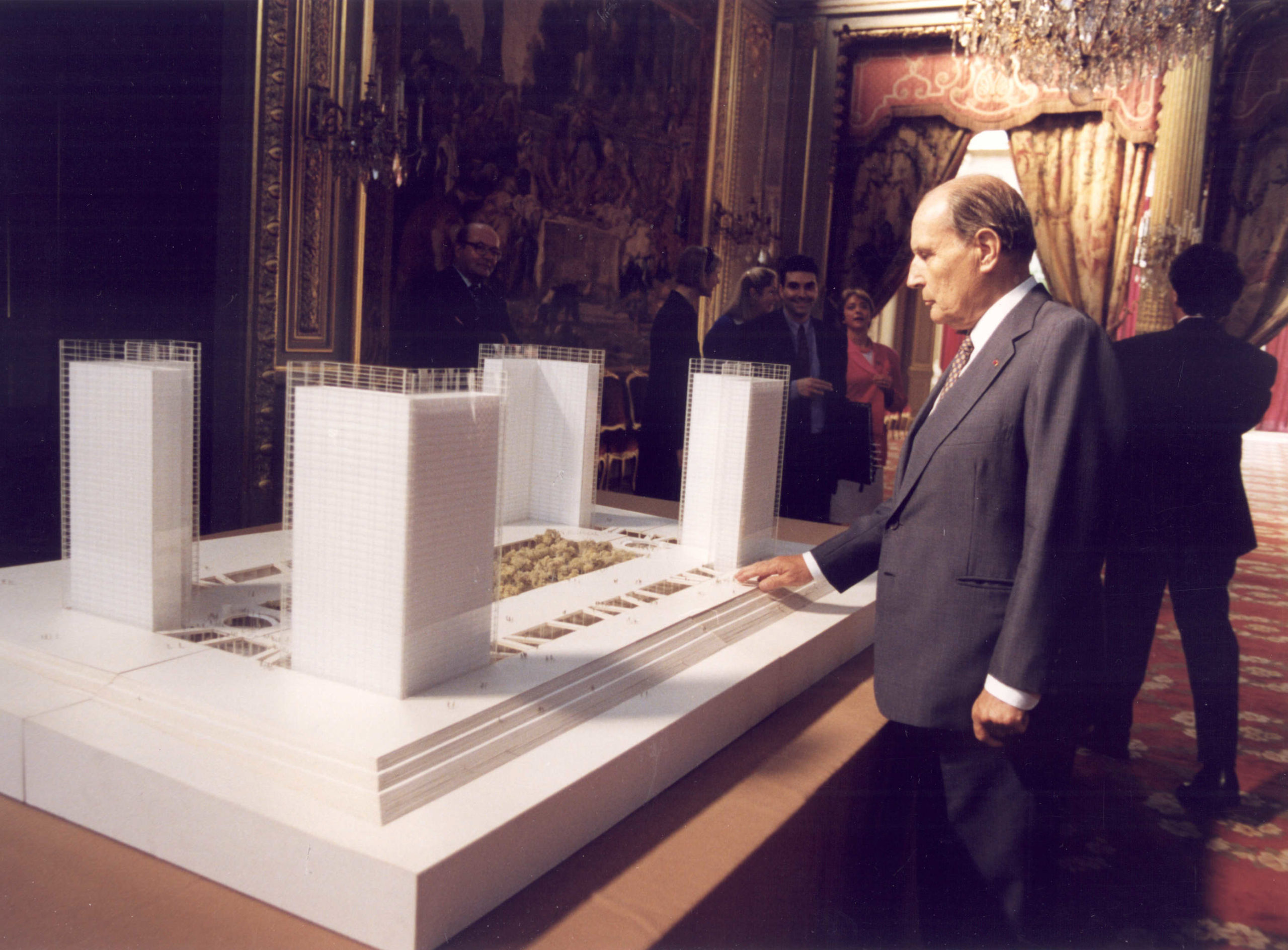

L’implication personnelle des chefs de l’État dans ce genre de grandes initiatives est une tradition française. Pour avoir vu de près la façon dont Georges Pompidou et François Mitterrand se sont investis dans ces projets, je tiens à dire que ces deux hommes d’État, si différents qu’ils aient été à certains égards l’un de l’autre, mais à certains égards seulement, ont trouvé dans ce type d’engagement personnel des satisfactions de haut prix : non seulement ils savaient l’un et l’autre qu’ils attachaient ainsi leur nom à des institutions durables, mais il s’agissait de domaines où leur pouvoir s’exerçait de façon concrète sur des choses visibles. Ni l’un ni l’autre ne m’ont fait de confidences, mais à les fréquenter j’ai compris combien, dans maints domaines du fonctionnement de l’État, il y avait une grande distance, et beaucoup d’opacité, entre une volonté exprimée par eux et la réalisation de cette volonté : débats parlementaires à l’issue imprévisible, arbitrages gouvernementaux laborieux, lenteurs et inerties administratives, résistances du corps social, tout conspire à retarder, à étouffer ou à dénaturer une réforme ou une initiative voulue au sommet de l’État. En revanche, dans le cas des grands projets, l’autorité du Président était clairement affirmée à partir de l’inspiration personnelle qu’ils avaient rendue publique. Sans que les responsabilités gouvernementales et administratives soient le moins du monde diluées ou transgressées, le Président avait les moyens de suivre la mise en œuvre de son idée, d’en voir concrètement, à partir d’une simple maquette, l’illustration et d’en suivre les étapes avec la possibilité de corriger le tir, de donner le coup d’accélérateur nécessaire, de triompher de possibles blocages. Respectueux des compétences des experts, mais conscients de leur prérogative propre, Georges Pompidou et François Mitterrand ont sans doute connu avec les grands projets certaines des plus belles heures de leur mandat présidentiel. Il fallait voir avec quelle gourmandise ils se penchaient sur ces « dossiers » d’une nature si particulière. Un jour, à l’occasion d’une visite présidentielle, Jack Lang me reprocha d’avoir, avec les équipes d’Orsay, choisi la pierre de Bourgogne du sol et des cimaises, considérant que ce choix revenait au Président en personne. Quand je montrai les échantillons de cette pierre à François Mitterrand, je lui confiai qu’il s’agissait d’une pierre de Buxy, proche de la Roche de Solutré. Cela suffit à le satisfaire, au grand soulagement de Jack Lang. L’implication personnelle du chef de l’État dans ces grands projets ne fut donc pas une manière de caprice royal, mais l’expression contemporaine d’une grande tradition française : celle de la mission de l’État, jusqu’à son sommet, au service des œuvres de l’esprit. L’exception culturelle à la française, c’est cela. Il faut reconnaître à François Mitterrand le mérite de lui avoir donné tout son sens, à Orsay et ailleurs.