C’était il y a bientôt un demi-siècle, le 19 novembre 1965. Parce que cette date a marqué ma mémoire et orienté toute ma vie et parce que j’en conserve un vif souvenir, je veux retracer ces heures éclairantes et décisives.

Et voilà que la plupart des formations de gauche et d’abord le parti communiste, de loin le plus puissant et le mieux organisé, avaient choisi de se rallier à la candidature de celui qui, d’un côté, faisait figure d’homme du passé, ayant été onze fois ministre de la IVe République, mais aussi homme de l’avenir pour avoir compris, le premier, que la gauche ne pouvait gagner un jour, face au gaullisme, que si elle réintégrait les cinq millions de voix communistes dans le jeu national.

Tous les leaders des « grands » partis avaient fini par soutenir un candidat, isolé ou presque, qui ne leur portait pas d’ombre dans leur propre formation. D’ailleurs ce n’était qu’un court moment à passer car François Mitterrand, les premiers sondages l’attestaient, allait être écrasé dès le premier tour par le général De Gaulle. Celui-ci, trois ans plus tôt, en 1962, avait mis fin à la guerre d’Algérie et fait décider par référendum l’élection du Président au suffrage universel. A noter que, pour ce dernier vote, le général avait obtenu l’un des meilleurs scores… en Basse-Normandie.

Mais François Mitterrand allait bousculer la donne et changer le cours de l’histoire du pays. Les malins avaient oublié que c’était la première fois depuis 1848 que l’élection du président concernait tous les citoyens à un moment où l’apparition de la télévision multipliait la parole. Et surtout que François Mitterrand, le rescapé d’une IVe république trop discréditée, un homme intelligent mais affaibli par un trop long passage au pouvoir, par des « affaires » qui s’étaient révélé être des machinations, par la jalousie d’un monde politique qui se défie toujours des grandeurs de l’esprit comme des êtres d’exception, cet homme-là, donc, allait se faire connaître comme un formidable orateur qui réussirait à tresser un lien indestructible entre lui, ses idées, ses choix et le peuple venu l’écouter.

Et voilà pourquoi, en ce 19 novembre 1965 je m’étais rapproché de mon ami Louis Mermaz dont je savais qu’il faisait partie de la petite équipe de campagne. Lui, je le connaissais depuis des années. Strictement contemporains, nous avions préparé et passé ensemble l’agrégation d’histoire. L’ami Louis avait rejoint Mitterrand dix ans plus tôt, en 1955, et était devenu secrétaire général adjoint de ce petit parti né de la guerre et de la Résistance, l’U.D.S.R., L’Union démocrate et socialiste de la Résistance, formation charnière qui servait d’abord à conforter des majorités parlementaires et à fournir quelques ministres. En 1958 une fraction notable de ses faibles effectifs avait rallié le général.

Pour ma part, avec déjà un réel passé de militant, j’étais en quête d’un réinvestissement politique. En 1955 j’avais été élu secrétaire national des maîtres d’internat surveillants d’externats (MI-SE) au sein du Syndicat National de l’enseignement secondaire (S.N.E.S., alors composante de le Fédération de l’Education Nationale, F.E.N.) dont le siège était au 10 rue de Solferino. Je suis donc le plus ancien commensal de ce qui deviendra le siège du Parti Socialiste.

Pendant plusieurs années j’avais conduit le combat syndical pour l’amélioration des conditions de travail de MI-SE, les « pions », ces étudiants prolétaires.

Après des hésitations, j’avais adhéré au parti communiste dont, très vite, en 1956, les révélations du XXe Congrès sur les dérives staliniennes m’avaient détaché. Il me restait de mon passage au P.C.F. d’alors, des souvenirs de camaraderie et des leçons d’organisation et de discipline.

Nommé après l’agrégation au lycée Malherbe de Caen où j’enseignais bientôt l’histoire dans les classes préparatoires j’avais mis mon expérience au service, cette fois, de la cause culturelle. Sitôt créée, la Maison de la Culture de Caen, dirigée par Jo Tréhard se trouva menacée dans son existence par la Municipalité réactionnaire de Jean Marie Louvel. En quelques semaines j’avais créé l’A.T.M.C. (l’association des amis du Théâtre Maison de culture) qui contribua à conjurer le danger. En 1965 celui-ci semblait écarté, au moment où la politique, après sept ans de règne gaulliste sans partage, semblait redonner à la gauche quelques perspectives. De façon imperceptible la monarchie gaullienne donnait des signes d’essoufflement. Pour autant, la gauche émiettée restait bien impuissante : jusqu’au moment de la candidature unitaire de François Mitterrand.

Pour ce combat-là je me sentais rempli d’énergie car il correspondait à une stratégie d’union de la gauche. Ayant rompu avec le P.C.F. je n’étais pas devenu pour autant anti-communiste. Je n’éprouvais que méfiance à l’égard de la S.F.I.O., dominée depuis vingt ans par Guy Mollet. Etant Arrageois, je connaissais l’itinéraire du député-maire d’Arras. J’avais flirté avec ses filles mais le parti socialiste d’alors et Guy Mollet c’était le ralliement à De Gaulle s’ajoutant à l’envoi du contingent en Algérie et à l’aventure de Suez. Localement dans le Calvados, les socialistes n’existaient plus guère depuis le départ du député de 1956, Charles Margueritte, vers le P.S.A. puis le P.S.U. Ce dernier, à Caen, était formé d’une poignée de professeurs, collègues aussi sympathiques qu’inefficaces. Le radicalisme s’éteignait doucement. A vrai dire la gauche caennaise et calvadosienne c’était surtout des syndicats plus vigoureux, C.G.T., F.E.N. et C.F.D.T., des associations comme l’A.T.M.C. que j’avais fondée et que j’animais (elle compta jusqu’à 2000 adhérents). Au plan politique seul comptait vraiment, le parti communiste qui avait supplanté le P.S. jusqu’à faire plus du double de voix et comptait trois conseillers généraux, plus des bastions municipaux et une vraie base militante. Bref, il y avait place pour du nouveau et ce nouveau ce fut la Convention. Elle avait été fondée au plan national l’année précédente mais n’existait pas dans le Calvados, ni d’ailleurs dans la plupart des départements de l’ouest.

Dans un de ses ouvrages Roland Dumas s’amuse de la propension qu’avait François Mitterrand pendant cette période où la gauche se cherchait, de susciter des agrégats, clubs ou mouvements, aux effectifs d’autant plus limités que les mêmes hommes s’y retrouvaient. Peut-être cherchait-il à rendre vie à une U.D.S.R. alors quasiment disparue des radars. Et c’est ainsi qu’était née, de l’addition de la « Ligue du Combat Républicain » , du « Centre d’action institutionnel » , qu’il avait créés, et du Club des Jacobins , plus ancien et présidé par Charles Hernu, de cette coalescence donc était née du cerveau de François Mitterrand la Convention des Institutions Républicaines ( C.I.R.). Guy Mollet, ironique et cruel, prétendait qu’« elle ne dépassait pas la porte d’Italie ». Il n’avait pas tout à fait tort. Il ne se doutait pas alors que, sept ans plus tard, la C.I.R., plus l’habileté de François Mitterrand allait lui ravir son cher parti socialiste qu’il avait soustrait à Daniel Mayer, le reconstructeur au temps de l’occupation nazie, un jour de Congrès, en 1946.

Mais nous n’étions pas là en ce début d’après-midi du 19 novembre 1965 lorsque j’accueillis Louis Mermaz à la descente du train St. Lazare-Caen. Il venait, comme en avant-garde, tenir une réunion réservée aux élus du Calvados et de la Basse Normandie. Cette région il la connaissait un peu pour avoir séjourné dans le département voisin de l’Orne avant de tenir, très jeune, une chronique régulière dans une feuille locale, « Le Réveil normand ». Très tôt tenaillé par la politique tout en préparant les concours du professorat il s’était présenté à deux reprises aux élections législatives. C’était l’époque où la majorité des conseillers généraux de l’Orne était composée de nobles à particules. On imagine la modestie de ses résultats : moins de 7% en 1956. On a vu que, dès 1955, il avait rejoint l’U.D.S.R. de François Mitterrand.

La maigre équipe de campagne de ce dernier (on imagine mal aujourd’hui l’incroyable modestie des moyens dont disposait celui qui allait atteindre 45% au second tour) avait retenu une salle de cinéma un peu miteuse, l’A.B.C., rue de Falaise à Caen, de nos jours depuis longtemps disparue. Quand nous pénétrâmes dans la salle mal éclairée, la déception était au rendez-vous : vingt ou trente élus occupaient une poignée de sièges, ça et là. La plupart m’étaient inconnus même si je parvins à noter la présence d’Aristide Himbaut maire de la commune sidérurgique de Colombelles, bastion socialiste – et à dire vrai, l’unique – et de son premier adjoint Marie Petitpas. L’essentiel de cette maigre cohorte devait venir de l’Orne où, à force d’être battu, mais combatif, Louis Mermaz avait gagné une petite notoriété.

Devant un auditoire, attentif mais avare de questions notre ami détailla longuement le programme du candidat face au problème des collectivités locales. Justement deux jours avant, François Mitterrand avait présenté un projet un peu étoffé « 7 options et 28 propositions » qui allait nous servir de viatique pour le reste de la campagne, soit une quinzaine de jours.

Parcourant les rues de Caen à la suite de cette chétive réunion pour nous rendre au restaurant voisin où devait se tenir un repas rapide avant le meeting du soir, j’eus tout loisir d’expliquer à mon ami qu’à mes yeux le combat de Mitterrand allait dans le bon sens. « Il faudrait que tu fondes un club » me dit Louis Mermaz. « Je vais voir » lui répondis-je. La vérité c’est que cette perspective – là ne m’enchantait guère. Habitué dans ma jeune carrière aux constructions solides, organisées, disciplinées des syndicats et des partis (et, singulièrement du P.C.F.) je considérais les clubs avec une certaine suspicion, comme une forme inaboutie de l’organisation.

Les clubs n’avaient-ils pas proliféré après le retour du général De Gaulle ? Reflets presque pathologiques de la division de la gauche non communiste, ils se perdaient trop souvent, à mes yeux, en vaines parlotes sans véritable militantisme ni même prise en compte des réalités sociales.

Bref, je rêvais d’un parti structuré mais j’évitais d’affronter Louis Mermaz sur ce sujet. Et comme je serai le premier Conventionnel du Calvados il convenait de prendre son temps.

Je fus donc embarqué pour le repas d’avant meeting. Nous avaient rejoints Charles Hernu, organisateur de la campagne, un responsable du parti socialiste – sans doute Gérard Lemercier, pontifiant secrétaire d’une SFIO exsangue – un vieux radical et aussi, un professeur de droit que François Mitterrand avait nommé son délégué pour toute la Basse Normandie. Certes Hubert Thierry enseignait le droit international à l’Université de Caen mais il n’avait rien d’un normand : Ce grand bourgeois parisien, cultivé, raffiné, exquis, avait été bombardé délégué régional parce qu’il venait d’adhérer à la jeune Convention. Bien que profondément laïque il n’était guère favorable à l’alliance avec le Parti communiste. Il faut dire que sa mère était … une « de Rotschild » ce qui ne conduit pas à l’engagement prolétarien. Il eût préféré un rapprochement avec les centristes mais il suivait fidèlement François Mitterrand. Plus tard, devenu Président de la Convention du Calvados, il nous apportera un soutien inébranlable. Aux antipodes du militant de base il compensa par un appréciable concours financier.

Une fois le léger repas expédié nous nous rendîmes au lieu du meeting, dans l’enceinte de la Foire de Caen. Pluie, brouillard, le temps était affreux. Pas de nouvelles de Mitterrand dont on savait seulement que, devant enregistrer une émission de radio, il était parti très tard de Paris. Or la route était longue car, en 1965, l’autoroute de l’Ouest, une fois franchi le tunnel de Saint-Cloud, devait être longue de trente kilomètres tout au plus. Ensuite il fallait se contenter de la Nationale 13, de plus en plus encombrée. Et le 19 novembre 1965 c’était, en plus, nuit, pluie et brouillard.

Aussi lorsque le groupe que nous formions arriva, en avance, au lieu du meeting, rien n’était plus sinistre que ce grand hall de la Foire, aux trois quarts vide, alors qu’au dehors tombait sans cesse une pluie froide. Les services de la très droitière mairie de

Mais soudain deux mutations heureuses se succédèrent. Elus et militants présents se ruèrent sur les chaises et, en peu de temps, elles furent réparties pour meubler l’immense salle. Je revois encore le vieux bâtonnier Tréhet, vétéran radical, qui avait eu le bonheur d’être élu conseiller d’arrondissement en 1934, se démener comme un jeune homme.

Et alors, comme par enchantement, la salle se remplit. Je reconnus beaucoup de collègues enseignants, des gens de gauche engagés dans les syndicats ou les associations, des militants laïcs, des abonnés du Théâtre-Maison de Culture qui passait pour un bastion des idées subversives. Des jeunes aussi.

Mais ce qui m’impressionna davantage ce fut l’arrivée massive des escouades du parti communiste et de la CGT. Visiblement le P.C.F. avait mobilisé sans réserve. Les cars venant de ses bastions, les anciens, Dives-sur-Mer, Fleury-sur-Orne, Potigny ; les plus récents. Blainville, Gouvix. Plus tard viendra le temps des appuis plus mesurés, des engagements méfiants à mesure que la gauche se rééquilibrait en faveur des socialistes. Ce n’était pas vrai à Caen le 19 novembre 1965. Le parti, ce jour-là, fit « donner » l’ensemble du peuple communiste et au-delà. Ce qui a pu faire écrire à Louis Mermaz dans ses précieux Mémoires : « Nous avons débuté la réunion à Caen dans une très grande salle pleine à craquer »1. Quel contraste avec la chétive réunion de l’après-midi ! J’étais pleinement heureux.

Sauf qu’il fallut attendre longtemps le candidat. Très longtemps. Sans l’avoir jamais rencontré j’inaugurais, ce soir-là ce qui allait ponctuer trente années de complicité : les retards mitterrandiens. Ils finiront par s’identifier au personnage, sans jamais me lasser.

J’attendais donc sous l’auvent du hall de la Foire de Caen. La pluie tombait au dehors, une pluie froide de novembre. Je me tenais aux côtés d’Hubert Thierry, pardessus et écharpe élégante, qui trahissait son impatience en fumant cigarette sur cigarette. De temps en temps je rentrais dans la salle désormais bien remplie au point de laisser des auditeurs debout. A la tribune, histoire de chauffer la salle qui en avait bien besoin compte tenu de la température et de la parcimonie municipale, se succédaient les interventions : René Schmidt, le régional socialiste de l’étape, un radical obscur puis les compagnons les plus proches de François Mitterrand, les plus éloquents aussi, Louis Mermaz et Charles Hernu.

Seulement, comme l’orateur attendu n’arrivait toujours pas il fallut repartir pour un tour. On redonna alors la parole à Louis Mermaz qui monta d’un cran dans la critique véhémente du système gaulliste. Puis à Charles Hernu, de plus en plus sanguin, de plus en plus lyrique. Il y eut un troisième tour, alimenté par quelques éléments de programme puisque venaient de sortir, l’avant-veille les 28 propositions du candidat Mitterrand.

Soudain, vers 10 h 15, voyant arriver, glissant sous la pluie une D.S. noire, feux allumés, un quidam se précipita vers la tribune ce qui permit à Charles d’annoncer, de façon tonitruante et en déclenchant l’enthousiasme de la salle l’arrivée tant attendue. Las ! De la voiture sortit un professeur de l’Université, un peu éberlué de la chaleur de l’accueil. Aussi quand, un quart d’heure plus tard et alors que commençait la quatrième cantate mermazienne, nous frisions le ridicule, le vrai Mitterrand fit sa réelle entrée, il trouva l’accueil un peu réservé.

Cela ne dura pas. Il s’excusa pour son retard, retenu longtemps qu’il avait été dans la maison « où on fabrique la propagande du général de Gaulle ». On l’applaudit. Pour la première fois – peut-être – qu’il venait à Caen (il était pourtant sur la côte du Calvados quand, en septembre 1939, l’ordre de mobilisation l’atteignit) le public découvrit le formidable orateur qu’était François Mitterrand. Il ne lui fallut que peu de temps pour séduire un auditoire largement acquis à la cause. Il faut dire aussi qu’en ce temps-là, comme sous les anciens Grecs, l’art de bien parler approchait de la tyrannie. Moins de quatre ans plus tard, après la grande secousse de mai 1968 j’ai connu un Mitterrand affrontant, pour finalement les séduire ou les réduire, des assemblées beaucoup plus tumultueuses. Bref, la fameuse « séduction mitterrandienne » s’exerça ce soir-là, à Caen, comme dans les grandes villes du pays. Bien plus que ses brèves et malhabiles apparitions à la télévision, média que De Gaulle était le seul homme politique à maîtriser alors, ce furent ces meetings populaires, de plus en plus suivis, qui firent l’étonnant résultat du 5 décembre 1965. Le quotidien régional Ouest-France, en général laudateur du général De Gaulle décrivit son challenger « brillant, tour à tour caustique, charmeur, enflammé, jamais ennuyeux, souvent spirituel ».

Caen, le Calvados orientés à droite mais qui commençaient une lente évolution comme tout l’ouest français, furent captivés. Ce n’était pas là un mince évènement car il y avait plusieurs milliers d’auditeurs. Du jamais vu depuis longtemps.

Pendant que la salle se vidait lentement, comme à regret, Louis Mermaz me proposa de l’accompagner. A moins que ce fut Hubert Thierry lui-même, soulagé, décontracté, joyeux que les choses se soient passées ainsi. Du reste c’était chez lui que François Mitterrand allait passer la nuit. Thierry, professeur parisien fortuné qui habitait ordinairement, si on peut dire, un somptueux six pièces au 6e étage d’un immeuble de l’avenue Paul Doumer, Paris 16e, un immeuble donnant sur le Bois de Boulogne (« J’ai acheté ça avec les quat’ sous que m’a laissés ma pauvre maman » s’excusait-il) avait déniché au Sud de Caen, en plein bocage, commune du Locheur, une sorte de ferme-prieuré datant du Moyen Age mais comportant une maison rénovée en grès du pays (les premières couches du Massif Armoricain commencent là). C’était la ferme d’Arry qui comportait une bonne douzaine de vaches normandes exploitée, par une sorte de contrat de métayage, par un couple pittoresque de tenanciers, des purs Normands aussi. Elle, Rolande, lui M. Thérèse (c’était la coutume de donner aux enfants trouvés le prénom de saint ou de la sainte du jour de la naissance). A vrai dire Rolande était la fermière, M. Thérèse travaillant à la grande usine automobile en pleine expansion, la SAVIEM, dans la banlieue de Caen.

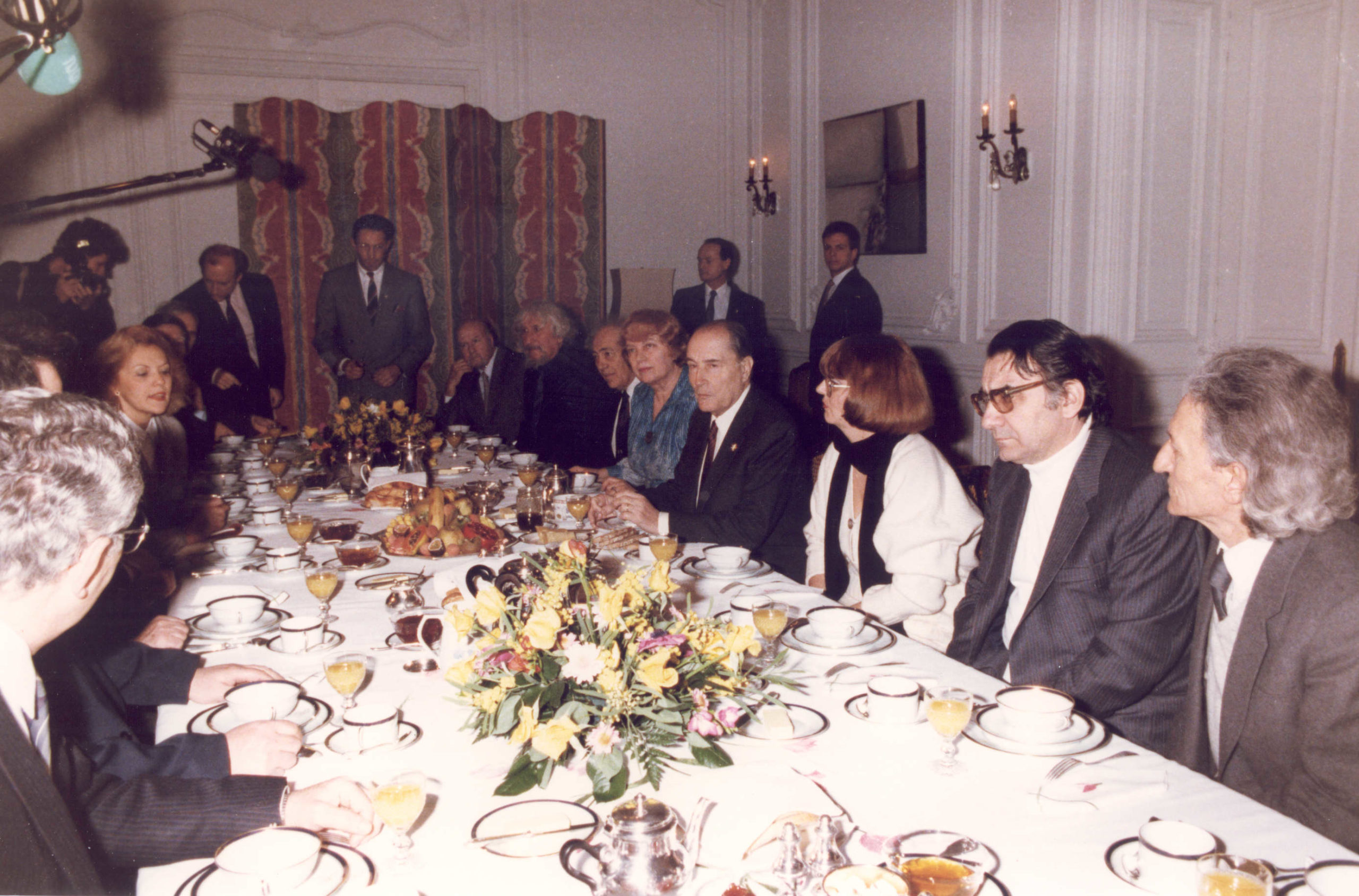

Lorsque après une vingtaine de kilomètres de grande route puis de chemins creux, bordés de gros ormes (pour moi l’enchantement « meaulnien » continuait) nous arrivâmes à la ferme d’Arry noyée dans le brouillard, où une maison chaude nous attendait. J’ai décrit ailleurs2 ce contraste entre le meeting sonore que nous avions quitté et l’atmosphère apaisée, irréelle qui emplissait cette salle chaude et confortable où, dans une grande cheminée de granit brûlaient des troncs de chêne couverts de lichens bleus. Nous étions tout au plus une dizaine, autour de François Mitterrand : le maître de maison, les orateurs de la soirée dont Mermaz et Hernu, la dévouée Laurence Soudet qui assurait à Paris le secrétariat. Rolande, la fermière, proposait des boissons et des canapés. Je mesurais le privilège qui était le mien : le matin je n’étais qu’un militant anonyme , sûr de son engagement à gauche, déterminé à apporter sa contribution à l’union populaire qui était en train de se forger mais encore isolé. Et voilà que je pouvais approcher celui qui incarnait l’espérance populaire et venait de l’illustrer de la façon la plus talentueuse qui soit.

A mi-voix, dans cette ambiance intime que François Mitterrand affectionnera toujours, on « refaisait le match », heureux du succès de la réunion. Puis on en vint à la campagne en général qui ne s’achèverait que deux semaines plus tard. L’accueil de Caen, s’il en était besoin confirmait que « ça montait » en particulier dans cet Ouest si longtemps rétif. François Mitterrand, inlassablement curieux de la France réelle, celle des terroirs d’abord, demanda des précisions sur la commune où il passerait la nuit. Je l’ai déjà nommée, Le Locheur, à 15 kilomètres de Caen, dans la vallée de l’Odon, affluent de l’Orne. Un village largement agricole alors, noyé dans ses haies et ses pommiers. La Normandie ancestrale. Cent vingt électeurs inscrits. « Ces voix vous sont acquises » fulmina, tout joyeux, Hubert Thierry, conseiller municipal du Locheur. Las, Le 5 décembre il devait en obtenir …quatre. Il y avait encore du chemin à parcourir.

Et puis on en revint vite à la situation nationale en particulier aux rapports avec le parti communiste. Accusé tous les jours par la droite de vouloir livrer la France à Moscou, traité d’otage ou de faux-nez des communistes, François Mitterrand devait agir avec prudence mais désormais le P.C.F, on venait d’en avoir la preuve, s’était engagé à fond dans la campagne. Un des convives de ce soir-là, à la ferme d’Arry, fit remarquer que, la veille, l’Humanité avait publié, in extenso, l’ensemble des 28 propositions proposées par François Mitterrand, alors même que certaines s’éloignaient de l’orthodoxie communiste. Ainsi la 10e prévoyait « la création d’une autorité politique européenne ». Mais, dans le journal, une énorme coquille l’avait transformée en « création d’une autoroute européenne ». L’auditoire s’esclaffa, de même qu’il s’amusa quand Mitterrand raconta comment il avait évité d’être pris en gros plan serrant la main de Waldeck Rochet, le leader du P.C. Il faut comprendre qu’à cette époque de guerre froide tout ce qui touchait aux communistes s’apparentait à de la dynamite. C’est à cela qu’il faut mesurer l’audace et le mérite de François Mitterrand.

Les temps d’une union plus franche, plus assurée viendront après, avec le programme commun. Mais chez moi, à l’issue de cette soirée inoubliable la confiance était là. Le lendemain je me mis au travail. Une autre vie commençait.