Depuis mon arrivée, j’avais demandé une audience au nouveau président de la République. Il me reçoit le 19 novembre, chaleureux, me montrant l’un après l’autre les objets, livres, sculptures, fanions qu’il a reçu en cadeau après son élection et qui occupent tout un angle de son grand bureau de la Moneda. L’absence d’interprète rend la conversation plus intime et, très vite, presque familière. Après m’avoir raconté, par le menu, le long processus électoral qui l’a porté au pouvoir, Allende se fait grave et m’ayant prié de ne pas reproduire ses propos en raison des conséquences immédiates qu’ils peuvent avoir, il me dit ceci que j’ai noté mot à mot : « l’Unité populaire s’est engagée à opérer des changements profond en respectant la légalité. Le problème est qu’elle ne dispose pas de la majorité au parlement. Deux hypothèses peuvent donc se présenter : ou bien la démocratie chrétienne accepte d’appuyer les réformes et tout se passera normalement, ou bien elle refuse, s’allie à la droite conservatrice et dans ce cas, nous aurons recours au référendum pour que le peuple dise lui-même s’il veut ou non des réformes. De toute façon, nous sommes décidés à appliquer notre programme. Quoi qu’il arrive (pasa lo que pasa)! Et plutôt que de procéder par petites étapes, où nous risquerions de nous user, nous allons attaquer de front et très rapidement. »

Avant que je prenne congé, Allende me parle de François Mitterrand. Il a été lui-même quatre fois candidat de la gauche aux élections présidentielles avant d’être élu. « C’est une affaire de patience, me dit-il, et de persévérance dans le combat.» Et il ajoute en me raccompagnant jusqu’au salon où attend l’aide de camp : « Il faut absolument que Mitterrand vienne ici. J’aurai une grande joie à le connaître et nous aurons beaucoup de choses à nous dire. »

Cette phrase ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd. Dès mon retour à Paris, je la rapporte à François Mitterrand en lui faisant un récit de mon séjour à Santiago. Le calendrier politique ne permet pas de déplacement immédiat mais au lendemain du congrès d’Épinay, nous reparlons du projet qui prend corps à l’automne 1971 : le premier voyage du premier secrétaire du nouveau Parti socialiste sera pour le Chili où je retourne avec lui et Gaston Defferre, un an jour pour jour après mon premier voyage.

Le hasard du calendrier veut que notre arrivée coïncide avec celle de Fidel Castro. Nous allons le rencontrer le soir à la réception de la Moneda où se presse une foule d’hommes politiques, de diplomates, de journalistes. C’est ma seconde rencontre avec le leader cubain mais à cette réception officielle je le retrouve beaucoup plus cérémonieux, sanglé dans uniforme beige. Au milieu des photographes qui se bousculent pour saisir cette rencontre imprévue, je songe au symbole que représente le fait que le premier déplacement à l’étranger du nouveau leader du socialisme français le mette simultanément en présence de Salvador Allende et de Fidel Castro.

Un moment important de notre visite se situe le lendemain, au déjeuner qu’Allende a organisé en l’honneur de la délégation du PS et auquel il a convié quatre ministres : Jacques Conchol (Réforme agraire), Clodomiro Almeyda (Affaires étrangères), José Toya (Intérieur) et Pedro Vuscovic (Économie) et les dirigeants de tous les partis de l’Union populaire, ce qui nous permet immédiatement une prise de contact générale dont nous tirons une série de rendez-vous devant nourrir notre programme jusqu’à la fin de notre séjour.

Avant de passer à table, le président chilien entraîne Mitterrand dans un coin du salon pour un premier entretien dont l’interprète, parfaitement coopératif, n’est autre que l’ambassadeur de France, M. de Saint-Léger. J’assiste à la conversation, ce qui me permet de noter l’essentiel de ce dialogue :

– Mitterrand : Le Parti socialiste français souhaite parvenir à la conclusion d’un programme commun de gouvernement de toute la gauche comme vous l’avez fait vous-même. Ce n’est donc pas par hasard que nous avons réservé au Chili notre premier voyage.

– Allende : Nous apprécions votre venue car nous avons un urgent besoin de rompre l’isolement auquel la géographie et la politique risquent de condamner le Chili.

– Mitterrand : Nous sommes frappés par un certain nombre de similitudes qui existent, sur le plan politique en tous cas, entre le Chili et la France.

– Allende : Le Chili est le pays d’Amérique latine le plus évolué politiquement. Son Parlement existe depuis cent soixante ans. Le Front populaire de 1938 a été la première expérience qui a permis d’associer les classes moyennes au pouvoir. Aujourd’hui, dans l’Unité populaire, on retrouve les mêmes partis de gauche, marxistes et non marxistes, avec, en plus, la gauche chrétienne qui représente un apport nouveau d’une importance considérable. Mais alors qu’en 1938 nous voulions simplement être la gauche du système capitaliste, aujourd’hui nous voulons être le facteur dynamique du changement de système. (Allende entre alors dans les détails comme s’il éprouvait le besoin de s’expliquer tout de suite.) Un premier objectif est de récupérer toutes les richesses qui étaient aux mains du capital étranger : le cuivre, le nitrate, le charbon, etc. Ensuite, nous avons étatisé 95 °/o de la banque privée et éliminé la représentation de celle-ci au sein de la Banque centrale. En troisième lieu, nous avons, en un an, exproprié 2 400 000 hectares de grandes propriétés terriennes pour les donner aux paysans sans terre et, dès l’an prochain, nous en finirons avec les « latifundios ». Enfin, nous avons créé une organisation d’État pour la distribution commerciale, nous nous sommes assuré le contrôle du système monétaire et des principaux monopoles.

– Mitterrand : Comment avez-vous résolu le problème de la distribution commerciale ?

– Allende : Il y a au Chili de grandes entreprises de distribution privées mais nous avons créé une entreprise d’État parallèle et nous en avons acheté une autre qui était aux mains du capital étranger. Nous n’avons pas l’intention de nationaliser tout le commerce. Notre programme fondamental- et c’est là la différence avec ceux d’autres expériences socialistes – prévoit l’existence simultanée de trois secteurs dans l’économie : un secteur socialiste, un secteur mixte, un secteur privé. Il y a au Chili 35 000 entreprises. Nous avons l’intention d’en nationaliser 160 qui représentent, il est vrai, 60 de l’activité économique.

– Mitterrand : Comment pratiquez-vous pour nationaliser entreprises ?

– Allende : Nous avons choisi une méthode qui n’est agréable à la droite parce qu’elle ne peut pas crier à la spoliation. En fait, nous achetons les actions de ces entreprises nous sommes à l’intérieur d’un système capitaliste et nous voulons rester dans la légalité. Nous payons d’ailleurs les un taux plus élevé que leur valeur boursière.

Allende expliquait ensuite le sens du projet qui venait d’être déposé par son gouvernement et qui visait à remplacer les Chambres existantes par une Assemblée unique élue par grande circonscriptions correspondant aux régions économiques. Le but était à la fois de simplifier la procédure parlementaire, de démocratiser la représentation et d’établir des incompatibilités entre le mandat de député et l’exercice de certaines fonctions privées. Un peu plus loin dans son exposé, il insistait sur la liberté de la presse qui existait au Chili. « Vous allez vous ruiner si vous achetez tous les journaux qui m’insultent quotidiennement. » (Lors d’un autre entretien, deux jours plus tard, il nous raccompagnera lui-même jusque dans la rue et, s’arrêtant devant un kiosque à journaux face au palais de la Moneda, il nous montrera le numéro d’El Mercurio largement affiché avec un titre tout à fait injurieux à son égard.)

– Mitterrand : Précisément, nous attachons la plus grande importance à cette synthèse que vous réalisez entre les réformes de structure et le maintien des libertés démocratiques. Le problème est bien de savoir si on peut réussir le socialisme en changeant les structures économiques et en préservant la démocratie.

– Allende : C’est pourquoi notre chemin vers le socialisme est tout à fait nouveau. (Et il répétait alors, presque mot pour mot, ce qu’il m’avait dit un an plus tôt : ) Voyez-vous, j’ai une grande admiration pour Fidel Castro. Je suis heureux de l’accueillir en même temps que vous à Santiago. Mais je peux dire que nous avons fait, dans la légalité et sans violence, beaucoup plus en un an que ce qui a été fait en plusieurs années à Cuba et cela bien que nous n’ayons pas de majorité au Parlement et qu’une partie de la presse soit contre nous. »

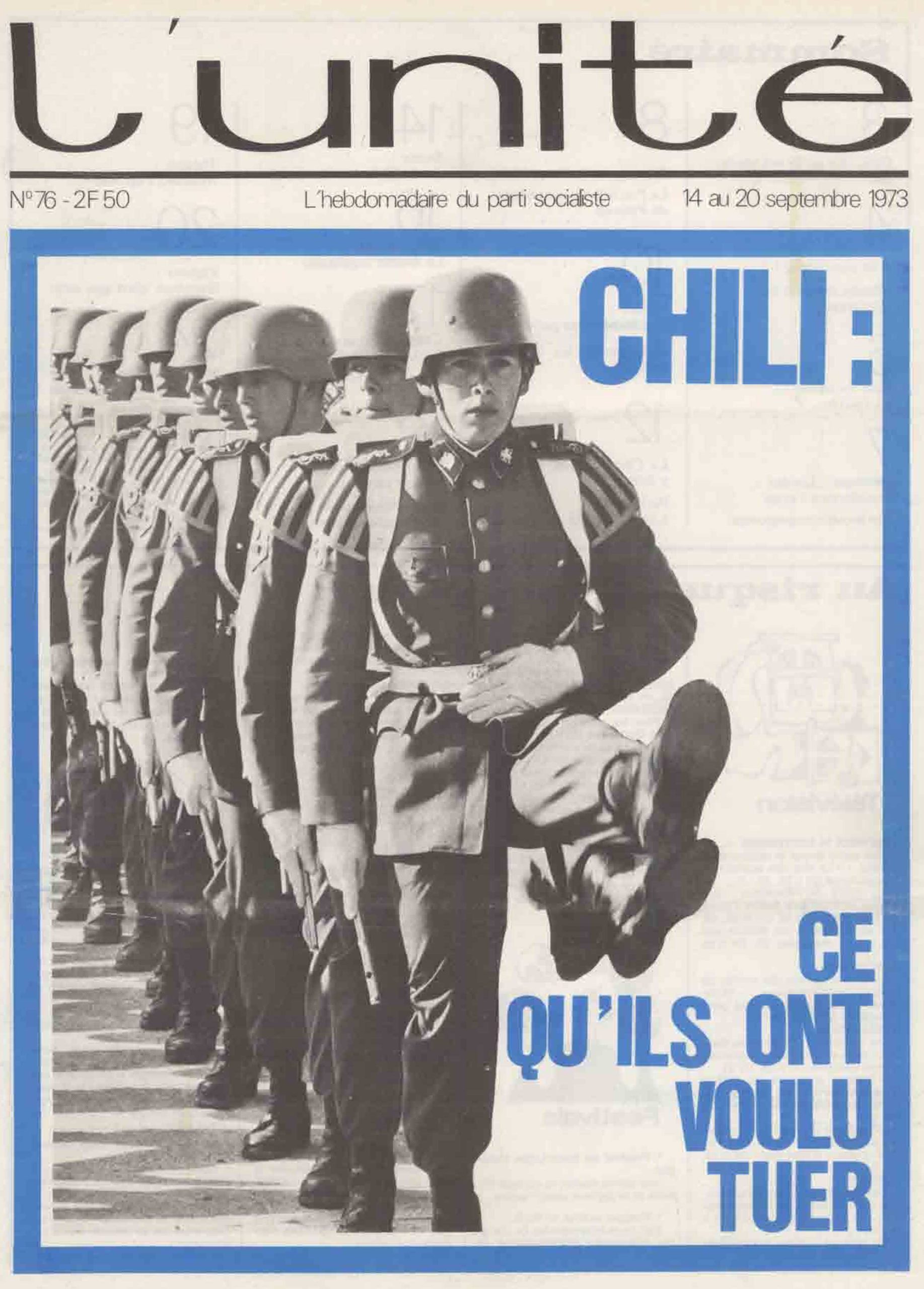

Presque tout avait été dit au cours de ce premier tête à tête et nous avons pu ensuite vérifier, au cours de multiples rencontres et visites, qu’Allende avait fort bien décrit le processus en cours. Je souligne « presque tout » parce qu’il n’avait fait qu’effleurer un autre sujet sur lequel il allait revenir longuement par la suite en des termes qui ne cessaient de nous étonner, Mitterrand, Defferre et moi : l’attitude des forces armées à l’égard de l’Unité populaire. À plusieurs reprises, il nous expliqua que l’armée chilienne était traditionnellement loyaliste, qu’elle s’était toujours cantonnée dans un rôle professionnel. Quand nous lui posâmes la question de savoir comment il pensait pouvoir avancer dans l’application du programme de la gauche avec une majorité hostile au Parlement, il nous répondit : « De toute façon, l’armée est avec le gouvernement. Elle ne bougera pas. L’armée chilienne n’est pas une armée de pronunciamento! »

En était-il convaincu ou cherchait-il lui-même à se persuader qu’il n’aurait pas d’ennuis de ce côté-là? Ou encore prenait-il pour un soutien de l’armée celui que lui apportait, sans aucun doute, le général Prats, chef d’état-major général? Toujours est-il qu’il multipliait les gestes à l’égard des chefs militaires qu’il nous avait même fait rencontrer au cours d’un autre déjeuner à la Moneda. Aucun de nous trois ne s’est souvenu par la suite si Pinochet était présent ce jour-là, ce qui est probable puisqu’il était l’un des adjoints du général Prats.

En novembre 1971, et malgré les difficultés qui commençaient à s’accumuler, Salvador Allende ne pouvait pas prévoir l’issue fatale de l’Unité populaire à laquelle, le jour venu, il a su faire face, le fusil à la main avec un courage qui a fait de cet homme tranquille un héros de légende. Je sais en tout cas que, du premier au dernier jour où il a été au pouvoir, il n’a pensé qu’à son peuple et à l’immense espoir dont il était devenu le symbole. Jusqu’à la fin, il a cru qu’il pourrait redresser la situation dont nous savions qu’elle ne cessait de s’aggraver, notamment avec la grève des camionneurs, financée par la CIA et qui conduisait peu à peu à la paralysie économique.

À l’automne 1972 j’avais, avec François Mitterrand, déjeuné à l’ambassade du Chili à Paris à la table de Pablo Neruda. Déjà sérieusement atteint par la maladie qui le rongeait, il nous avait dit sa tristesse de ne pas parvenir à être entendu du gouvernement français et ses craintes pour l’avenir de son pays que l’incompréhension de ses créanciers – dont la France de Pompidou- acculait à l’asphyxie.

L’expérience chilienne aurait-elle connu le même dénouement si Allende avait eu un peu moins confiance dans les militaires qui l’entouraient, s’il avait eu aussi moins de passion pour cette liberté d’expression dont ses ennemis ont si bien su se servir pour l’abattre? La moindre mesure d’autorité qu’il aurait prise, le moindre acte de répression auraient, certes, provoqué aussitôt les protestations indignées des grandes consciences qui ne manquent pas à travers le monde. Force est de constater que la plupart d’entre elles sont demeurées bien silencieuses lorsque Pinochet a entrepris de faire régner l’ordre à Santiago avec une dictature féroce qui aura duré dix-sept ans.